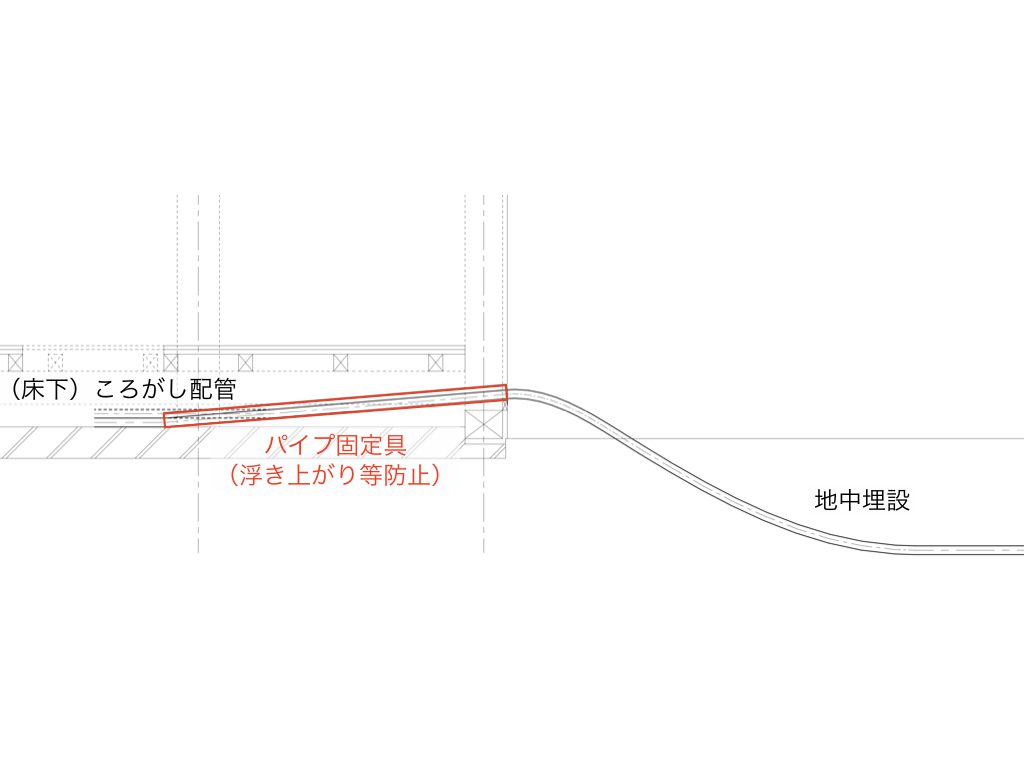

前回で地中埋設区間の配管(架橋ポリエチレン管)ができました。

これで、以前作ったボイラー基礎に本体を据え付けることができます。

ボイラー本体(ATO ウッドボイラー)は夏から倉庫内に置いた状態になっていますので、横移動させるだけです。

とは言え、ボイラーの(乾燥)重量は80kgありますので、下に敷いたバタ角を交互に移動させつつ所定位置に据え付けます。

重量物と言えば薪ストーブ(モキ製作所MD80Ⅱ)の重さが70kgでしたが、このレベルを超えると非力の私にとっては独力での移設は無理っぽいです。

当たり前とは言え、基礎の大きさがボイラーにピッタリ合っていてホッとします。

前回、地中埋設区間を埋め戻しましたが、その後、雨にも当たって落ち着いた感じになりましたので、土間コンを復旧することにします(ブログの掲載日とは異なり、実際には埋め戻してから1週間後の週末)。

コンクリートの基礎として砕石を敷き均しますが、この砕石には土間コンをハツったときに生じたもの(下写真、自家製RC-40!?)を再利用します。

自家製RC-40では少し粒度が大きいように感じるため、砂利を少し加えます。

コンクリート(2.44m×0.3m×3cm=22L)を手練りして打設します。

コンクリートの配合は、ボイラーの基礎を設置したときと同じです。

もちろん、骨材には先の自家製RC-40を混入しています。

宅内への立ち上げ部はパイプ(鞘管)があって手間取りますが、無事完了。