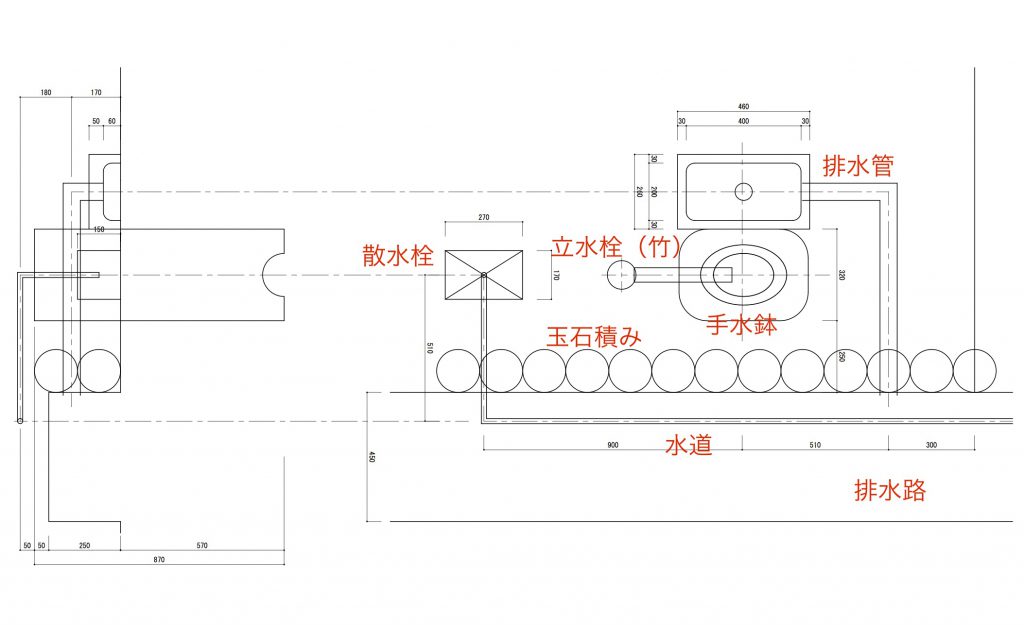

その延長線上に、手洗い用の手水鉢(高さ約90cm)があります。

(自然石の天端を加工し、水を溜めるようなっています。)

昔は外便所を使ったあとにこれで手洗いをしたのでしょう。

縦型のものなので、主屋(古民家)の軒先に移設し「縁先手水鉢」に再利用してはどうかとも考えました。

しかし、古い建物なので建物への影響を考えると軒先で水を使うのは避けたいとも思います。

(茶道のたしなみがありませんので、そもそも縁先手水鉢を使う機会がないでしょうが・・・)

一方、撤去した外便所には水道が来ていました。

(撤去工事で止栓してもらってあります。)

この配管も玉石積みの邪魔になります。

そこで、この手水鉢と水道を利用して、外便所跡地に蹲(つくばい)を作ることにします。

絵を描いてみます。

水道を蹲専用とするのはもったいないように感じます。

そこで、水道は散水栓(新設)に接続します。

使い勝手は悪くなりますが、蹲を使うときは散水線からホースで接続することにします。

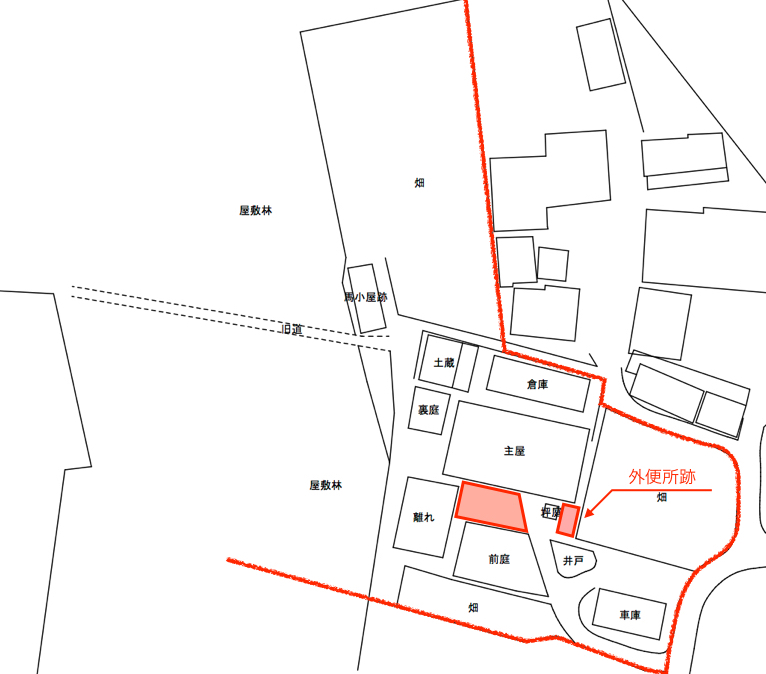

また、この機会に全体の計画も考えます。

今回整備するのは朱色着色箇所です。

右側の囲みが外便所の跡地です。

左右ともに芝を張る予定です。

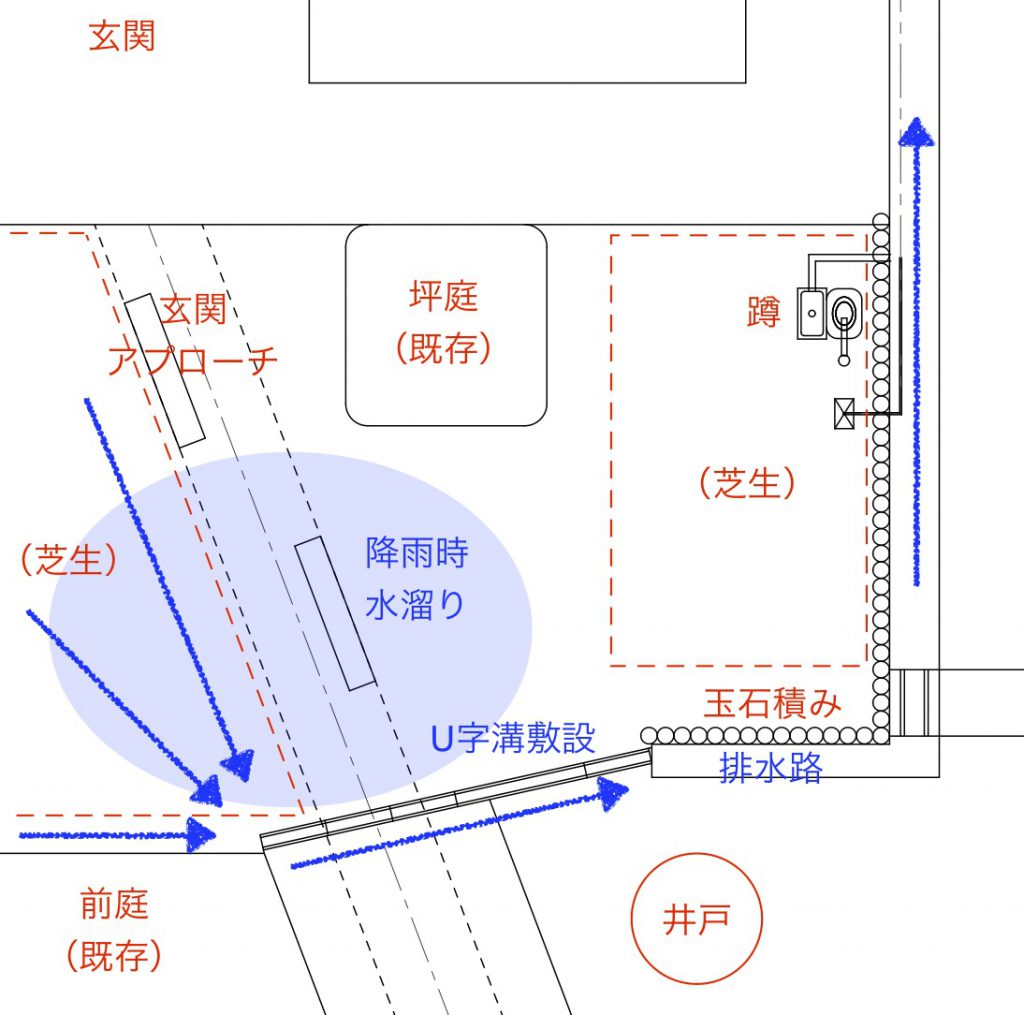

玄関アプローチ付近は、雨が降ると水溜りになっています。

(写真は改修工事前のもので、樋が機能していないことも大きいです・・・)

また、芝を張る予定ですが、芝は過湿を嫌うそうです。

そこで、排水を改良するため、排水路(玉石積み)の先にU字溝を敷設することにします。

付近には井戸(以前ポンプを設置した井戸とは別のもの)があります。

将来この井戸を再利用する際にはその排水にも利用できそうです。