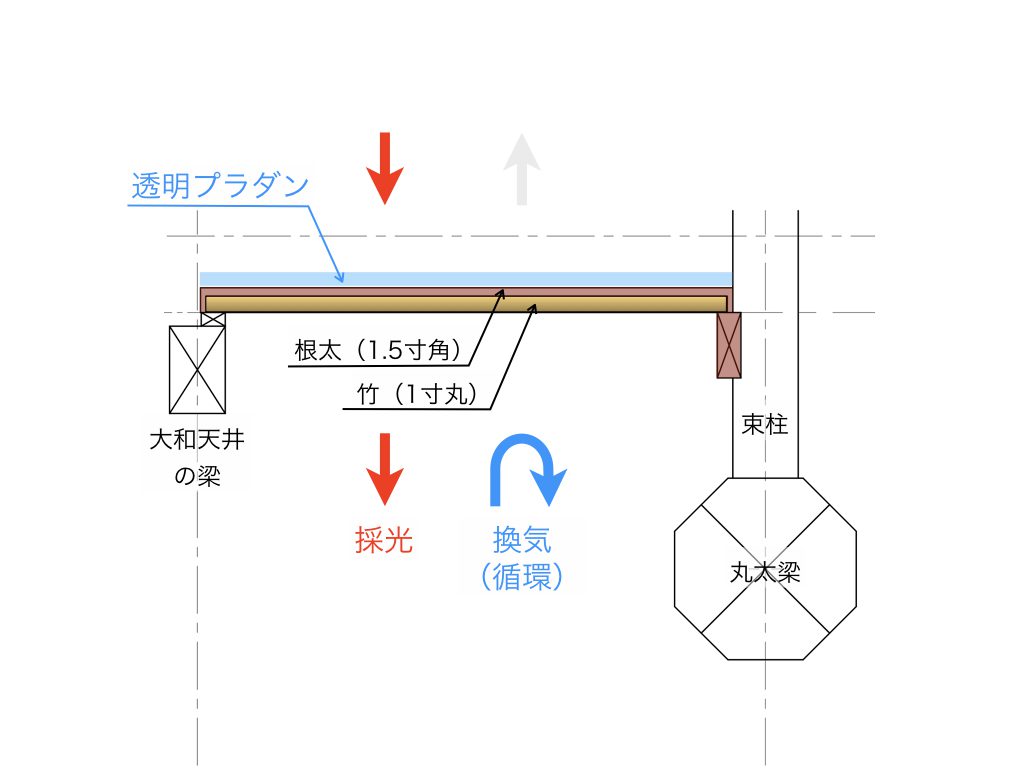

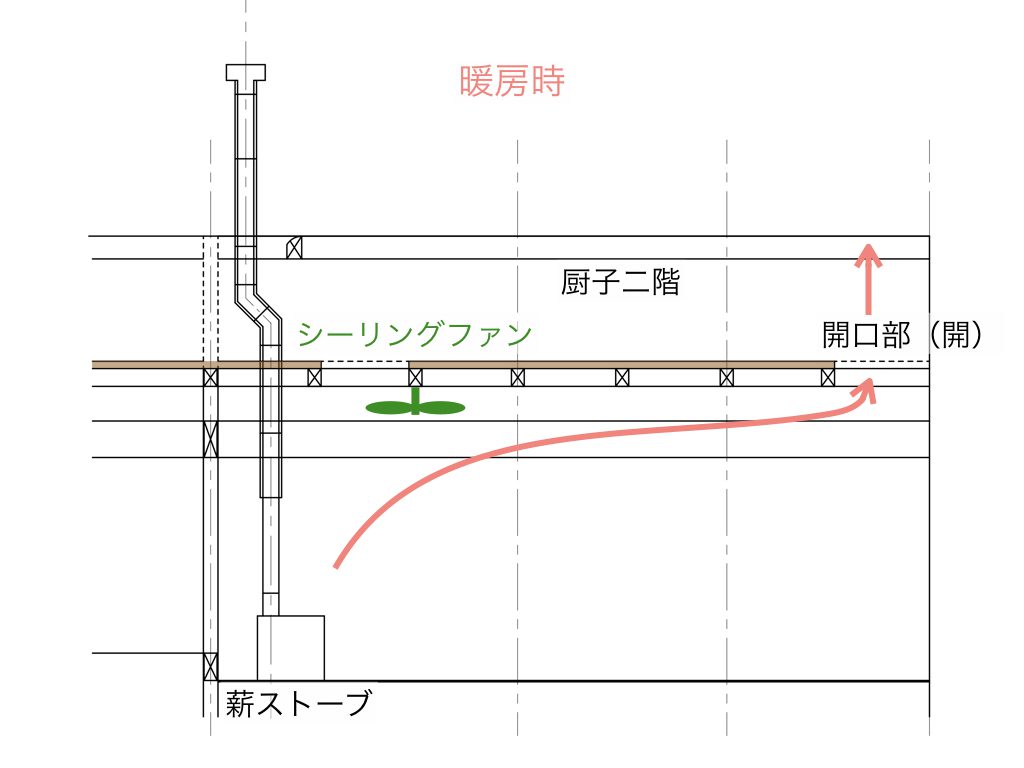

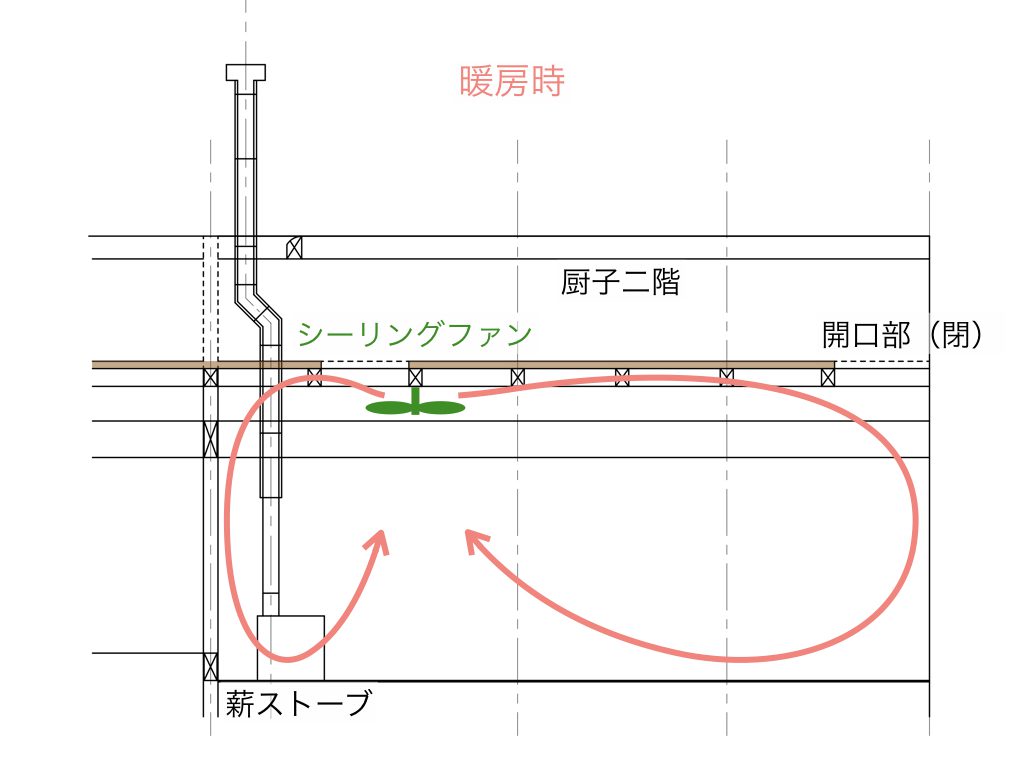

竹天井は換気等を目的としていますが、冷暖房時にはプラダンを設置し断熱する考えです。

そのプラダンの枠を作ることにし、前回、材料の木取りまで行いました。

一方、この枠の作製において、テーブルソーでホゾ加工(胴付き)ができるように拡張テーブルを自作しました。

この拡張テーブルを使ってホゾを加工していきます。

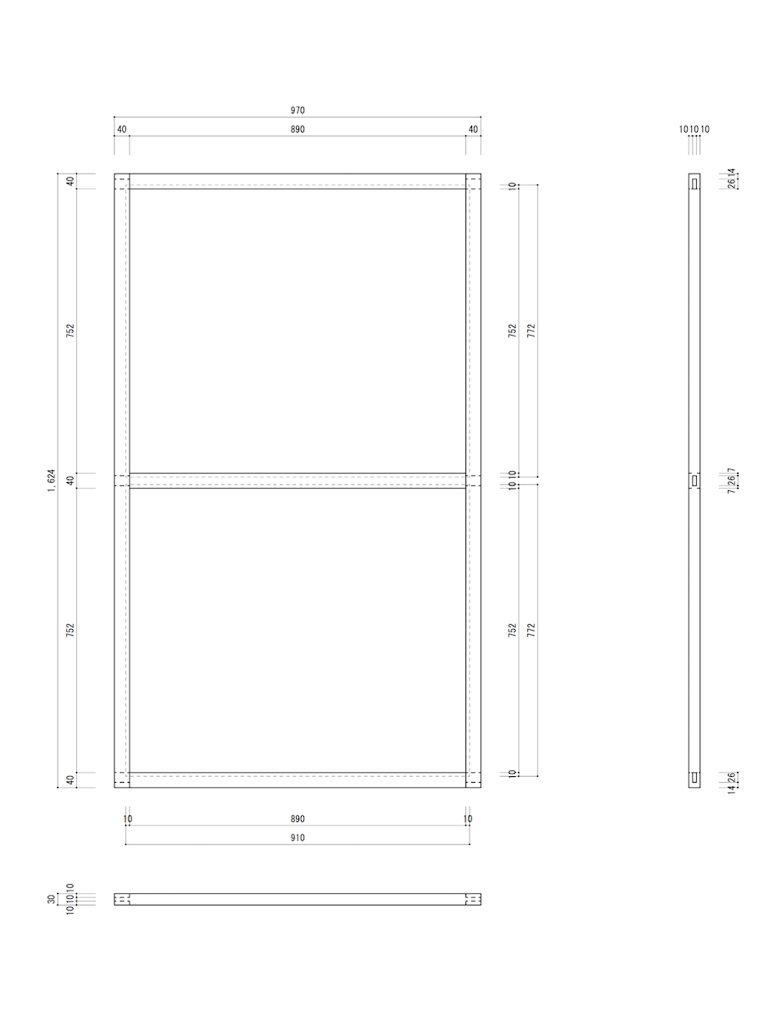

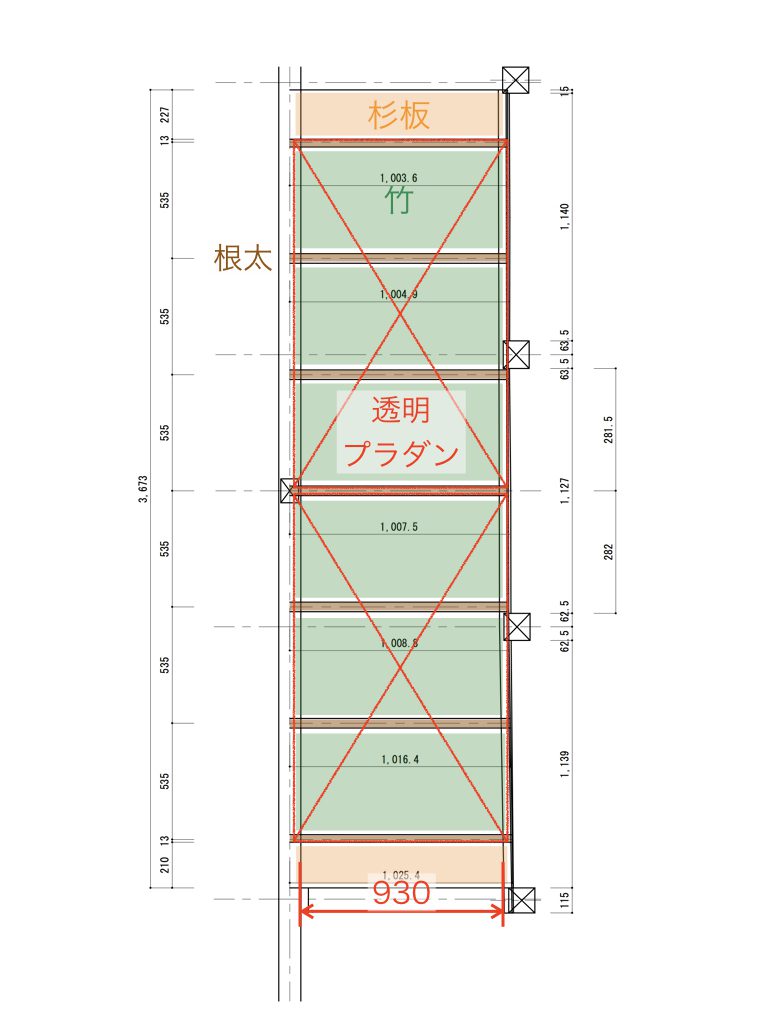

枠やホゾの寸法は下図のとおりです。

四方胴付きホゾとしていますので、1箇所につき4面から切り込むことになります。

テーブルソーの定規をホゾの長さ(今回の場合、42mm)の位置に、刃高を胴付きの深さ(今回の場合、7・10・14mm)にセットして切り込んでいきます。

拡張テーブルのおかげで、このような長尺(3尺程度)の材も安定して送ることができます(拡張テーブルなしでは、材がブレてキックバックにつながる恐れがあると思います)。

この切り込みはもちろん手鋸でもできるのですが、直角に、しかも4面揃えると言うのは私のような素人には想像以上に難しく、ホゾを組むとあちこちに隙間ができてしまうのです。

それが、テーブルソーを使えば綺麗なホゾに仕上がります。

ホゾ穴も掘って、ホゾの加工完了。

続いて、プラダンをはめ込む溝を切ります。

溝のサイズは、プラダンの厚4mmに対して溝幅5.5mm、深さ10mmとします。

この溝切りもテーブルソーを使うことにし、以前に作製の溝切り用治具(フェザーボード、補助定規、溝切りカッター用刃口板)を用います。

先の図を描いているときは気付かなかったのですが、ホゾがあるため材の始端から終端まで通して溝を切るわけにはいかず、端部は下写真の状態までしか加工できませんでした。

残りはノミを使って手加工します。

溝幅5.5mmに対して、所有しているノミ(最小幅)は6mmのため、意外と手間がかかりました。

ホゾの大きさだけでなく溝幅もノミの幅を考慮して設定しておく必要があると言うことですね。

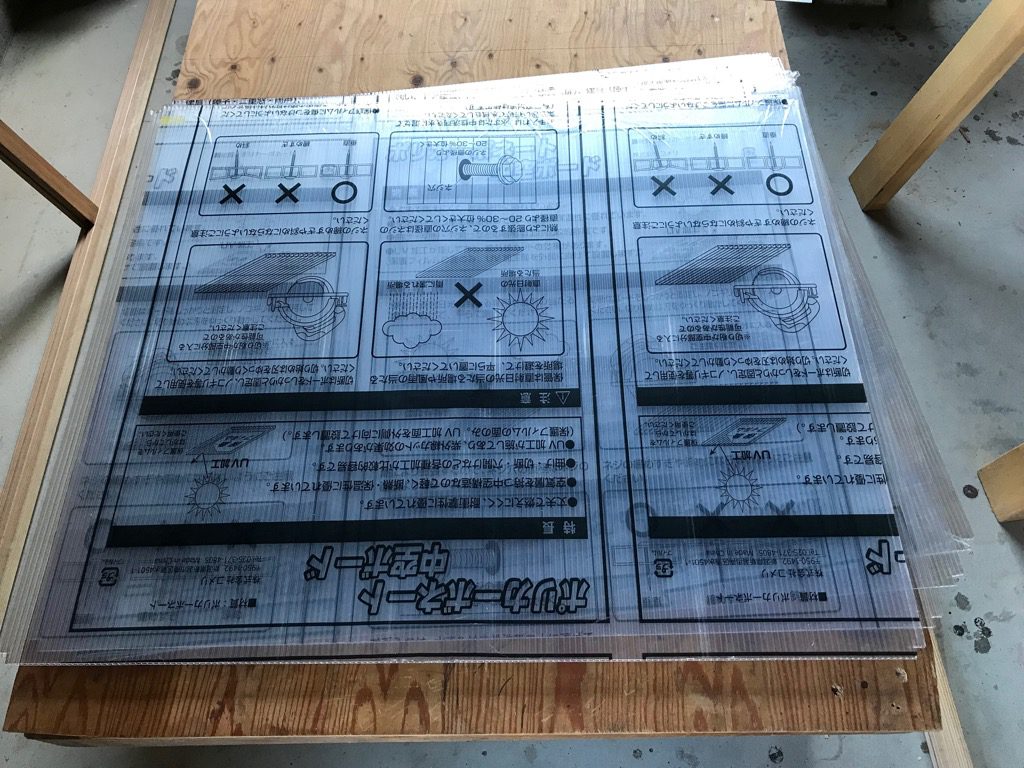

溝ができましたので、プラダン(ポリカーボネート製)のほうを加工します。

プラダンは定尺(3尺×6尺)のものを2分割して使います。

カッターナイフで切断。

これも図では気付かなかったのですが、枠の四隅はプラダンをはめ込むことができないため、切り欠きました(プラダン側を切り欠かない場合、ホゾに溝を切ることになります)。

枠を組みつつ、プラダンをはめ込みます。

はめ込めないと言うことはないはずですが、実際にはめ込めるとホッとします。

残る框を組んで、組み立て完了。

プラダンの厚4mmに対して溝幅5.5mmとしていますが、ちょうど良いぐらいです。

通しホゾで、今回はホゾ側を2mm長くしてあります。

この出っ張っている分を切り落として面一に仕上げます。

2個のプラダン枠が完成。

厨子二階へ運び上げて、竹天井の上に設置します(根太の上にプラダン枠の横框が載っています)。

冷暖房時は上写真のとおりとし、それ以外は下写真のように壁側に立て掛けておくことにします。