今夏も草刈りに明け暮れて終わっていったように感じる今日この頃です。

草刈りや草取りの負担軽減をひとつの目的として2年前に芝庭を整備しましたが、もちろん芝も成長するため定期的な芝刈りが欠かせません。

芝刈りは敷地内の草刈りのついでに刈払機(ジズライザー装着)を使って行なっている程度ですが、我が家にとっては十分なレベルの芝生になっています。

この芝庭を上空(離れの2階)から遠望したのが下写真です。

敷石(石畳)付近の芝生が点状になっていますが、この箇所は今春に播き芝により芝生を拡張したところです。

近づいて見ると、ひと夏で随分と成長して裸地部分が無くなりつつあります。

さらに下写真の箇所は、2年前に芝張りしたところからランナーが侵出してきていたため、今春、目土を入れておいたところです。

そうしたところ、旺盛に成長し出し、今では芝張りしたところと変わらなくなっています。

「目土入れは芝の成長促進や不陸地(凸凹)の整正などを目的に行う」とされていますが、先の成長具合から実感するところです。

と言うことは、今春に播き芝したところにも目土入れを行うと良いかもしれません。

下写真のとおり播き芝箇所(点)から四方にランナーを伸ばしていますので、この部分を重点的に目土を入れることにします(9月23日)。

目土の用土には山砂(今春、播き芝を行なった際に購入した余り)を使います。

山砂には肥料分が含まれていませんので、薪ストーブやボイラー(ATOウッドボイラー)で発生した灰を混入。

播き芝箇所に目土を入れます。

せっかく緑で覆われつつあったのが、目土を入れたことで外観上は裸地部分が現れて後退したかのようです。

たっぷり水やりして目土入れ完了です。

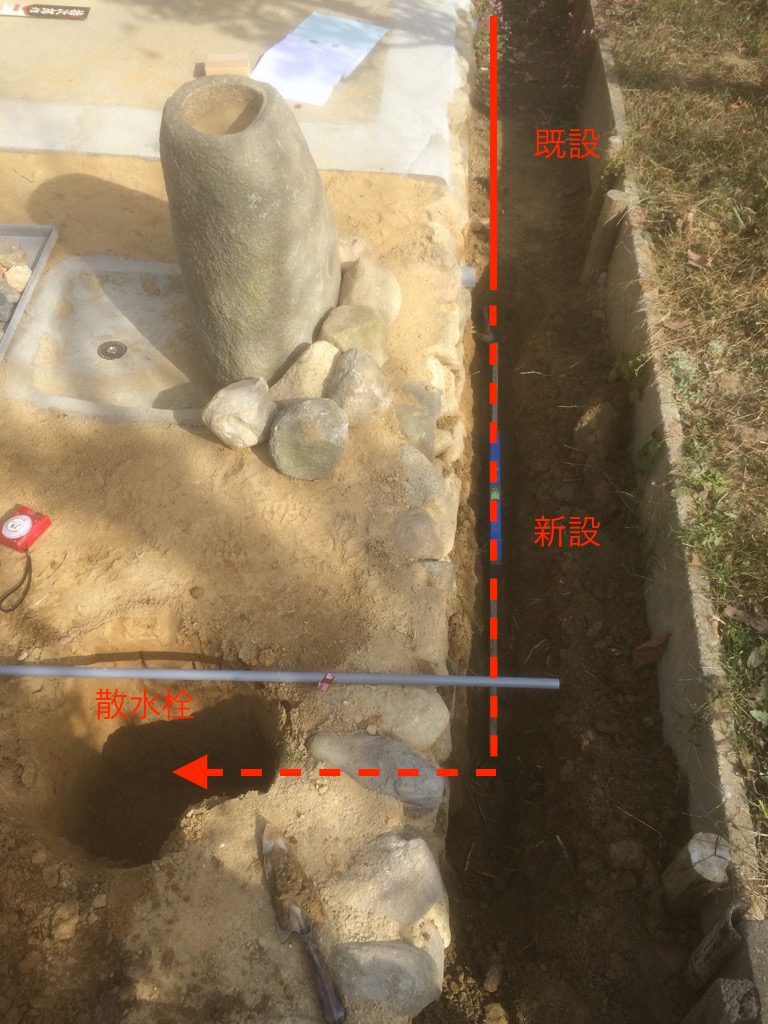

先般、井戸の配管を延伸し、この近くにある散水栓が使えるようになったばかりですが、さっそく水やりに利用しました。

井戸水には、水道水のような次亜塩素酸(滅菌目的)が含まれませんので、水やりに使うには最適のことでしょう。