台風被害に関するブログ記事が続きましたが、そのついでにもう一つ書いておきたいと思います(9月のことを今更ながらですが・・・)。

9月4日に襲来した台風21号の暴風により、ボイラー(ATOウッドボイラー)の煙突トップ(下写真で朱色丸印)が吹き飛ばされました(下写真は煙突施工時のもので、現在はこれよりも高い位置に煙突トップがあります)。

暴風雨の最中に煙突トップが無い状態になったことから、雨水が煙突を通じてボイラーの炉内に入ってしまったのではないかと心配したものの、台風後に点検したところ炉内は全く乾燥した状態でした。

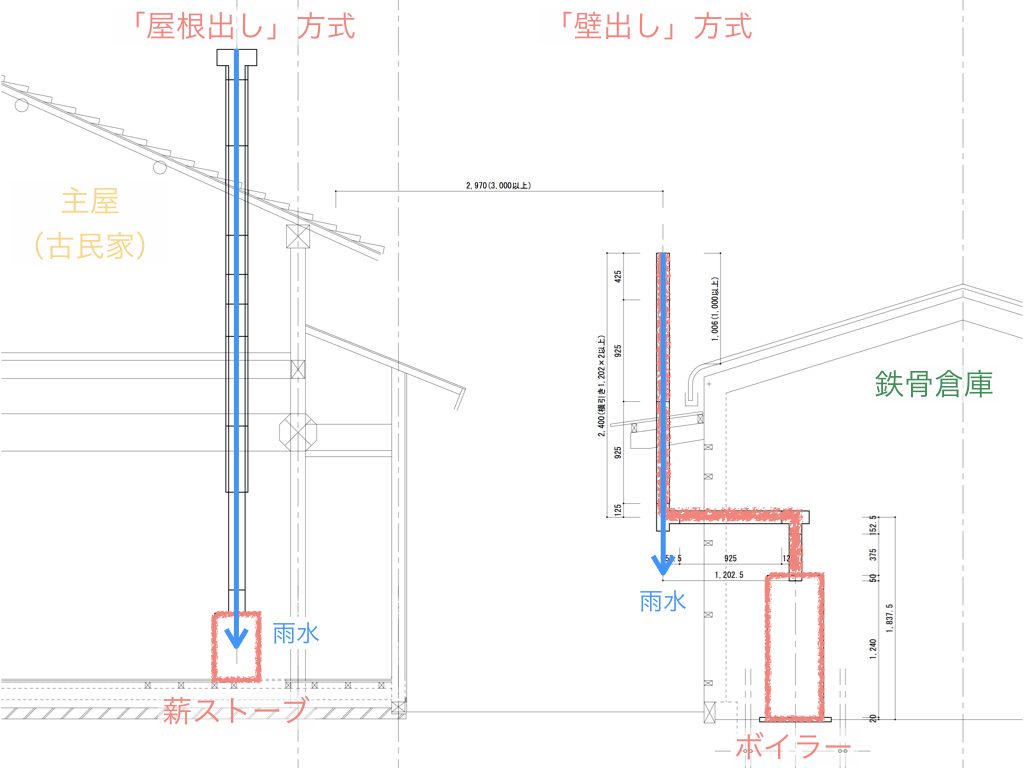

煙突に入った雨水は途中のT字管で流れ出たのだと思いますが、こうしたこともあることを思えば、煙突の「壁出し」方式も良いものです(「屋根出し」方式であったならば雨水が侵入していたはずです)。

吹き飛ばされた煙突トップは20mほど先に落ちており、無事回収。

煙突トップは陣笠タイプのもので、台風で瞬間的に風が吹き上がれば、その力をまともに受ける形状をしています。

特にボイラーの煙突はシングル管(薪ストーブのように二重管でない)で煙突同士の接合部の抵抗が小さいため、抜け出し防止策を講じておいたほうが良さそうです。

抜け出し防止策としては、接合部にタッピングねじを1箇所ねじ込んでおけば十分でしょう。

煙突の材質はスレンレスのためタッピングねじもステンレス製のものを使うことにし(なべ頭、φ3×8mm)、煙突に下穴をあけます。

煙突同士を接合したうえタッピングねじをねじ込みます。

ちょっとしたことですが、こうしたことが台風などの非常時に威力を発揮していれることでしょう。

ところで、竹ボイラーに関するブログ記事は途中で止まってしまっていますが、実際の作業はその後も進んでおり、昨シーズン中に温水循環による簡易的な暖房(一部給湯)を稼働させ、今秋からは風呂など屋内への給湯も始めています。

竹ボイラーの続きを書きたいとは思っているのですが、何しろ今頃になって台風被害のことを書いているぐらいです・・・。

そこで、途中の経過を大幅に端折ることになりますが、今回から竹ボイラーに関するブログ記事を再開させることにしました。

その竹ボイラーですが、本体(ATOウッドボイラー)は鉄骨倉庫内に設置してあります。

このため、雨風に直接当たることはないのですが、暴風時には庇の取り付け箇所から雨水や落ち葉などが倉庫内に入ってくるのです(上・下写真で水色矢印)。

もちろん庇に水勾配はついているものの、暴風時には波板の溝部分を逆上るのだと思います。

こうしたことは今に始まったことではありませんが、これまで倉庫は物(ゴミ?)入れと化していたこともあって見て見ぬ振り状態・・・。

しかし、ボイラーを設置して日常的に使うようになると不思議にもヤル気になるものです。

台風24号(9月30日)を前に、波板の溝部分に新聞紙を詰め(下写真で朱色矢印)、どうなるか試してみることにします。

そして、台風後に確認すると雨が入り込んだ形跡は見当たりません。

やはり庇の波板から浸入してきていたのです。

効果が確認できたことから、新聞紙ではなく、ちゃんとした形で波板の溝部分を埋めることにします。

波板はスレート製(一部はポリカ製)のため、モルタルや漆喰を使って溝を埋められそうです。

しかし、波板だけあって、やたら溝が多くて手間が掛かります。

こうした箇所のことを面戸(めんど)と呼びますが、まさに面倒です・・・。

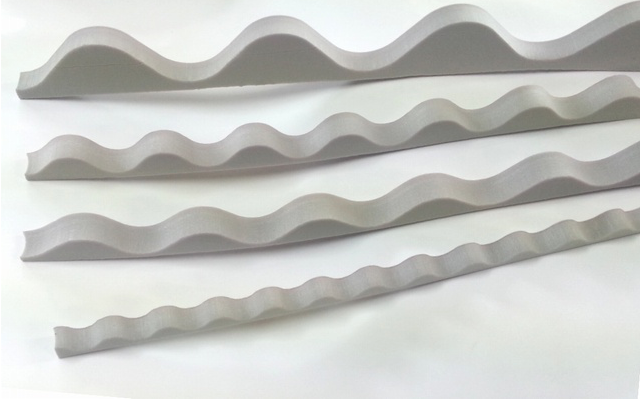

なにか良い方法はないものかとネットで調べると、ケミカル面戸なるものを見つけました。

材質は発泡ポリエチレン(ケミカル)で、取り付けも容易そうです。

特殊なものかと思ったのですが、近くのホームセンターに行ってみると普通に販売されています。

波板の種類(スレート小波)に合ったもの(長さ666mm、1枚100円程度)を必要枚数(13枚)購入。

波板上に溜まりに溜まったゴミを取り除いたうえ、ケミカル面戸を設置します。

材質が発泡ポリエチレンで適度に伸縮するため、うまい具合に設置することができます。

これで雨水や落ち葉の浸入も減ることでしょう。