当地では先日梅雨入りしました。

今後本格的な梅雨を迎えるに当たり、雨水排水のことが気になってきます。

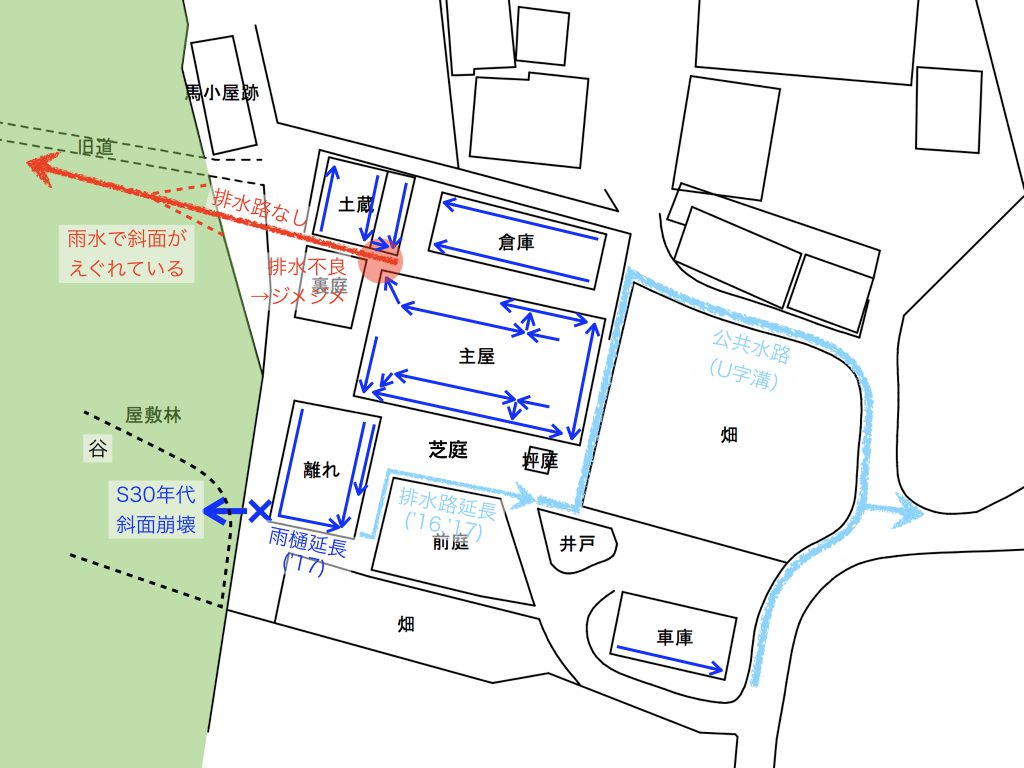

昨年の今時分には、その対策として雨樋や排水路の延長を行いました。

これらは、過去に裏山の斜面(下図で左下)が崩壊したことがあることから、その再発を防ぐために講じたものです(他にも土留め設置等)。

この箇所については、ひとまず片付きましたが、実はもう1箇所、気になっているところがあります。

それは上図で朱色丸印の箇所で、3棟(主屋、倉庫、土蔵)からの雨樋の排水が集まるところです。

ここは土が流出し凹地になっており、排水不良から年中ジメジメしているのです。

主屋と土蔵は、ここに接する角がシロアリ被害にやられていましたが、この排水不良の影響もあったのではないかと思っています(倉庫は鉄骨造り)。

そもそもこの箇所の土が流出した原因については、建物からの雨水排水量の多さに加え、除草剤の多用により裸地になっていたこともあると考えています。

除草剤については既に使用を止め、雑草(の根)の力を活かすようにしています。

一方の排水量の多さについては建物を除去しない限りは減らすことができませんので、排水路を設けて排水性を改良するしかありません。

こうした場合の排水路にはコンクリート製のU字溝を使うことが多いと思いますが、その場合、途中で雨水が地中に浸透することはほとんどありません。

これに対し、今回の場合は、流末となる山の斜面が雨水排水の勢いによりえぐられているため、可能な限り地中に浸透させて山への排水量を少なくしたいと思っています。

ちなみに、このえぐれた箇所は、数年前から古瓦を細かく砕いたものと土砂を互層にして盛って安定化を図っています。

雨水を地中へ浸透させるにはコンクリート製のU字溝ではなくて昔ながらの土水路が良いわけですが、土水路だと直ぐに埋まってしまって大変だろうと思い、なかなか手を付けられずにいました。

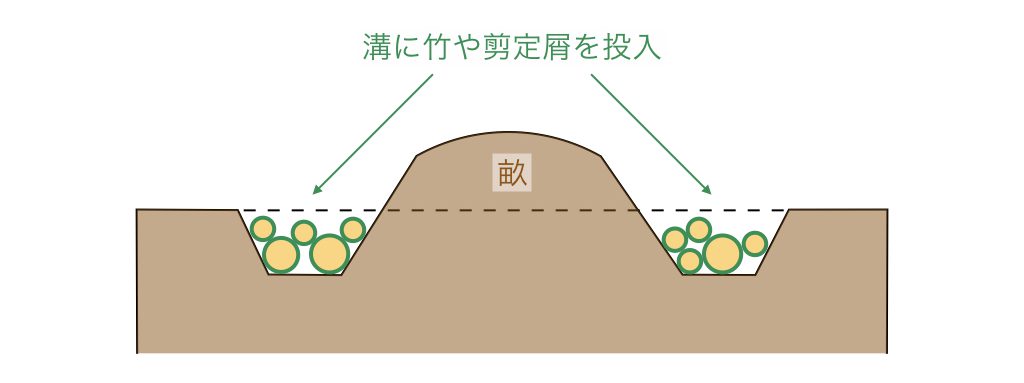

そんな中、これはと思ったが、以前のブログ記事でも紹介した畑の畝立てにおいて溝部分に竹を投入する方法です。

土水路にも同様に竹を投入すれば、溝が埋まりづらく、いずれは埋まるにしても竹が残っている限りは一定の排水機能は維持されるはずです。

愚案かもしれませんが、何事もやってみなければ分からないと言うことで、早速取り掛かることにします。

水糸を張って、排水路の位置を決めます。

幅、深さともに30cm程度、地面を掘って溝を設けます(掘り起こした土は凹地を盛るのに使用)。

地面を掘ったところ、排水路の末端箇所で土管が出てきました。

土管の位置・高さから、昔も同じ位置に排水路があったようです。

土管の先も掘り起こしてみます。

写真では分かりづらいですが、土管の先には石が敷き並べられています。

地面がえぐられないようにするための減勢工のようです。

ここまでしてあったとは驚きです。

掘った溝には竹を投入します。