昨年、採光と自然換気を図る目的で主屋の古民家に竹天井を設けました。

竹同士の隙間から光や空気が出入りするわけですが、冬季は暖かい空気が逃げてしまわないように、竹天井の上に断熱用のプラダン (ポリカーボネート)を設置してありました。

暑くなってきましたので、いよいよプラダンを上げ(下写真で手前側の状態)、換気を図るとともに外気をふんだんに取り込むことにします。

時代の流れは住宅の気密性を高め、冷房効率を上げる方向にありますが、我が家はその真逆で気密性の低下(昔の状態に戻す)を志向しています・・・。

採光のための天窓は2箇所あり、もう1箇所は下写真のとおり障子天井にしており、こちらも開閉が可能になっています。

ところで、屋根に設けられている天窓(ガラス瓦)ですが、採光により居室内が明るくなって良い反面、夏季は日差しが強過ぎるように感じています。

それでも1Fの居室については竹(天井)や障子(天井)がシェードになって日差しが和らぐため問題ないものの、2F(厨子、小屋裏)はまさに温室状態です。

厨子2Fは電気配線などの管理用として使っているだけなので暑くても構わないのですが、厨子2Fの暑さは1Fの居室まで(土壁などを通じ輻射熱として)影響を与えると思います。

夏季のエアコンへの依存を減らすためには、居室は暗くなるとしても、天窓側にもシェードを付けて採光量を減らすほうが良さそうです。

こうしたシェードとして耐候性のある布状のものがホームセンターで売っていますし、使わなくなったレースのカーテンを取り付けても良いかもしれません。

一方、天窓にはガラス瓦(1箇所4×3枚)を用いていますが、瓦の構造(隙間あり)から強風時に細かいゴミが入ってくるのは避けられません。

このためゴミを受けるものを設けたいと思っていたのですが、このゴミ受けとシェードを兼用できそうです。

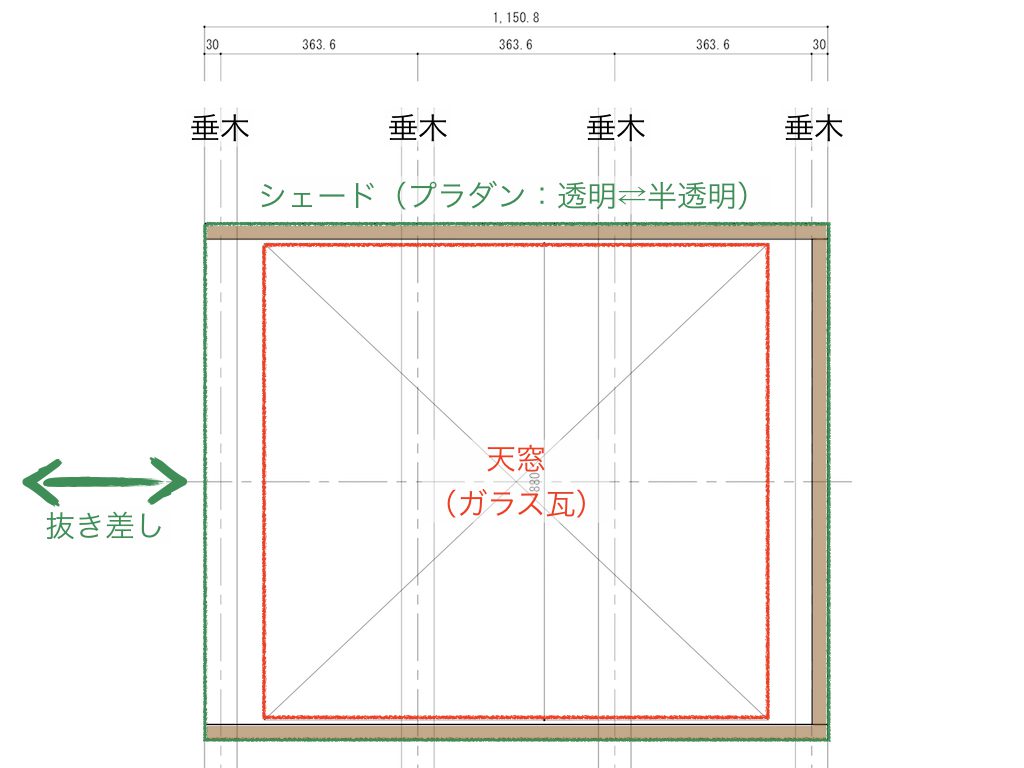

ゴミの掃除やシェードの入れ替え(夏は半透明、それ以外は透明)のことを考えると、屋根の下地材(垂木)に枠を取り付け、これにプラダン(透明⇄半透明)を抜き差しできるようにしてはどうかと考えました。

シェード(枠)の大きさは少なくとも天窓をカバーするものとし、具体的には幅は垂木(2寸角)の間隔(尺2寸)から1,150mmとし、奥行きはプラダン幅910mm+αとしています。

また、棟に対して直角方向でプラダンを抜き差しするほうが使い勝手が良さそうですが、母屋桁が邪魔をするため水平方向で抜き差しするようにしています。

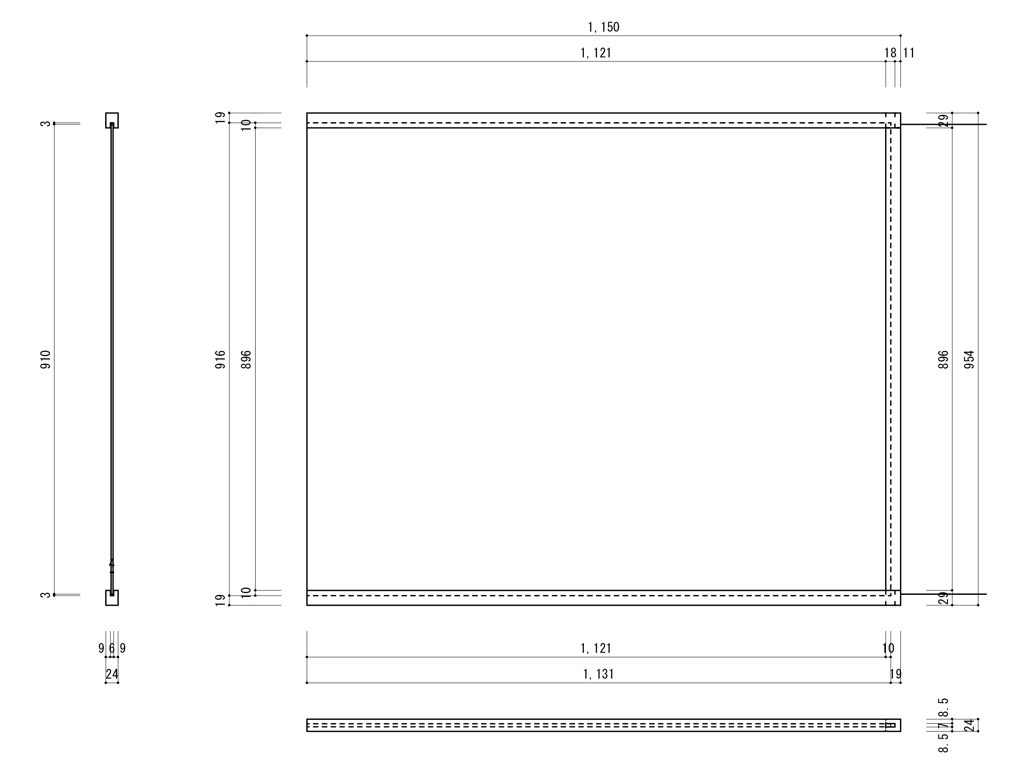

この大きさをもとに図に起こしたものが下図になります。

枠材は24mm×29mmの角材を用いるようにしています。

プラダンの厚さ4mmに対して溝を6mm幅で切るとすると、枠材の厚さは20mm強(溝幅の4倍程度)あれば十分そうです。

そこで手元にある杉の間柱(105mm×30mm、500円程度)から木取りするものとして、24mm(≒105÷4mm)×29mm(≒30mm)としています(間柱1本でシェード2箇所分の木取りが可能)。