現在、自然農で耕作している畑(約1反)は自宅に隣接していますが、他の場所にも畑を所有しています。

その内の一つは自宅から少し離れた場所にあり(軽トラで5分ほどの距離。耕作放棄地となっていた水田の近く)、50年以上に渡って同じ地区の方に耕作していただいていました。

しかし、耕作していただいた方が昨年、高齢でお亡くなりになったことから、土地の管理責任が我が家の手に戻ってくることになりました・・・。

とは言え我が家で、これ以上の畑の耕作は難しい状況です。

最も良いのは同じ地区の方に耕作していただくことですが、我が地区自体が過疎高齢化で年々、耕作放棄地が増えている状況にあり、とてもそのような方が見つかりません(耕地整理された大規模水田は別)。

どうしたものかと悩むところですが、現地を見ないことには始まらないと現況を確認しに行くことに。

恥ずかしながら肝心の畑の所在をはっきり知らないため、付近を軽トラで走行。

たまたま隣地の方がみえ、教えていただいたのが下写真の畑です(朱色線で囲む範囲。公簿面積は約3畝)。

これまで耕作していただいていましたので、今からでも夏野菜を植え付けできそうな状態です。

隣地は両側ともに綺麗な状態にされて耕作してみえますので、この畑だけを耕作放棄するわけにはいきません。

耕作する・しないは別にしても、少なくとも草刈り等の管理は必要です。

隣地の方に話しを伺いながら奥へと向かいます。

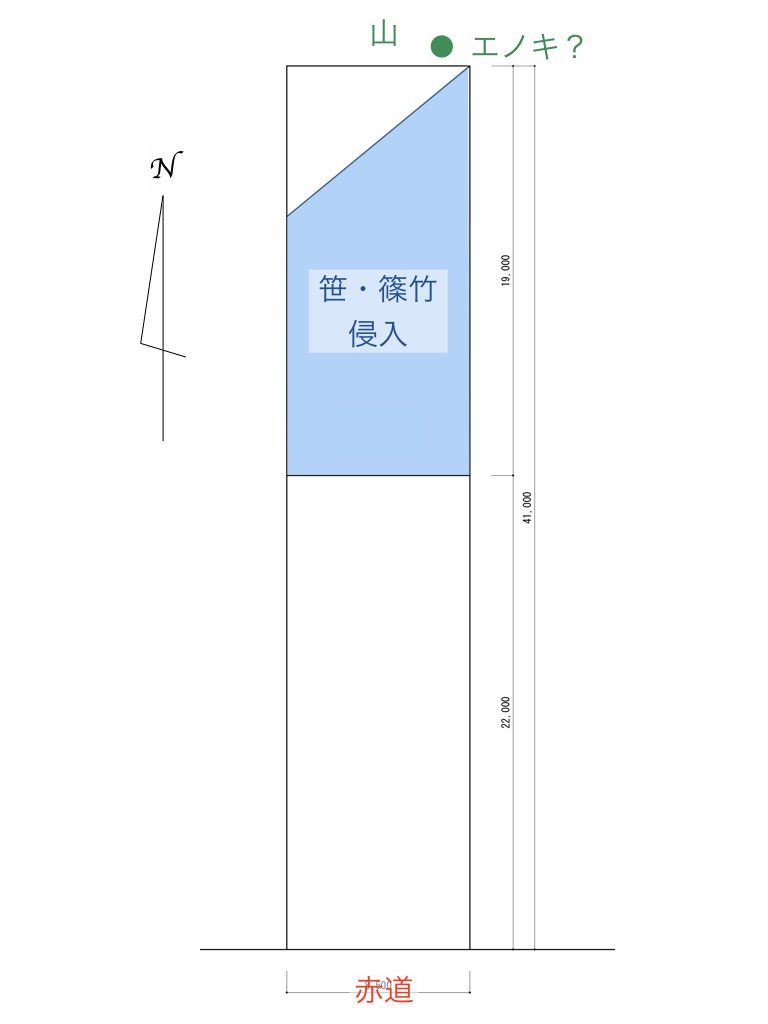

山側(上写真で奥側)から笹や篠竹が畑に侵入してきているようです。

その奥には大きな樹木(落葉樹)が見えます。

笹は全体面積の1/3以上にまで侵入してきています。

耕作していただいていた方は高齢の女性の方でしたので、この笹の勢いには苦労されたことでしょう。

隣地へも笹の根が入っていくことから、ゴムシートを敷いて防いでみえるとのこと。

第一に、この笹を刈らないといけません。

奥にある大きな木は我が家の土地内なのかどうか分かりませんが、落葉樹でこの大きさだとムクノキかエノキでしょうか。

紫色のフジの花が咲いていますので、蔓が巻きついているのでしょう。

株元へと分け入っていきます。

幹のひとつに、見たことがない太さのフジの蔓が巻きついています!

これはフジを含めて御神木レベルですね。

巨樹は低いところで枝分かれしていて(エノキ?)、そこにツリーハウスを設置できそうです(フジの蔓にしがみついて登る)。

そのようなことはさておき、今後の活用策(管理方法)を検討するため、畑の大体の大きさと形状を歩測で測っておきます(下図が概略図)。

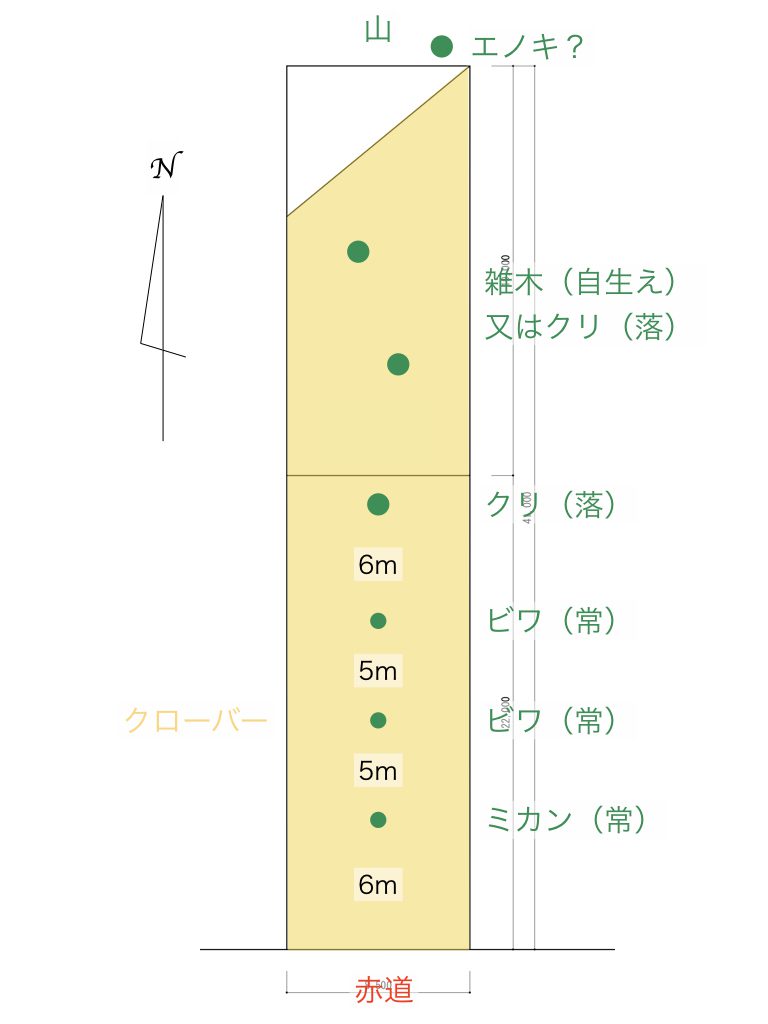

さて、この畑をどうするか??

先にも書いたとおり畑として耕作するのは難しい状況です。

しかし、隣地は耕作されてみえますので、少なくとも定期的に草刈りをして管理していく必要があります。

草刈りをすれば年々、土地が肥えていくのであれば、真夏の草刈りも苦にならないと言うものですが、実際にはそのようなことはなく、無駄に化石燃料のガソリンを垂れ流しているようなものです。

草刈りはするものの、土地の肥沃化に繋がり、作物栽培よりも手間が掛からないと言えば、やはり果樹栽培(もちろん自家用レベル)ぐらいでしょうか。

果樹は自宅のほうにも植えていますので、将来的には薪にもできるように下図を考えました。

山側は地生えの雑木やクリなどの落葉樹を配置。

手前側は落ち葉により隣地に迷惑を掛けないように常緑樹のビワやミカンとしています。

そして、雑草対策として全面にクローバーを播種する計画です。

一夜漬けで練ったような計画のため、いろいろと課題が出てくるでしょうが、こうしてパソコンの画面を睨んでいても私の能力では限界そうです。

そこで、早速にでも隣地の方に話しをして取り掛かることにします。