今回は炉壁のほうの下地を作ります。

炉壁の下地は軽天材(不燃材)で骨組みを作り、そこにケイカル板(不燃材)を張ることにしています。

この軽天材ですが、これまでホームセンターでみかけるものの一体全体何に使うものなのか疑問に思っていました。

調べてみて、軽天は軽量鉄骨下地のことで、マンションなどで壁や天井の下地として木材の代わって使われていることを知りました。

軽天材(鉄板)の肉厚は0.5mm程度で軽く扱いやすく、もちろん不燃です。

炉壁の下地に最適ではないかと採用することにしました。

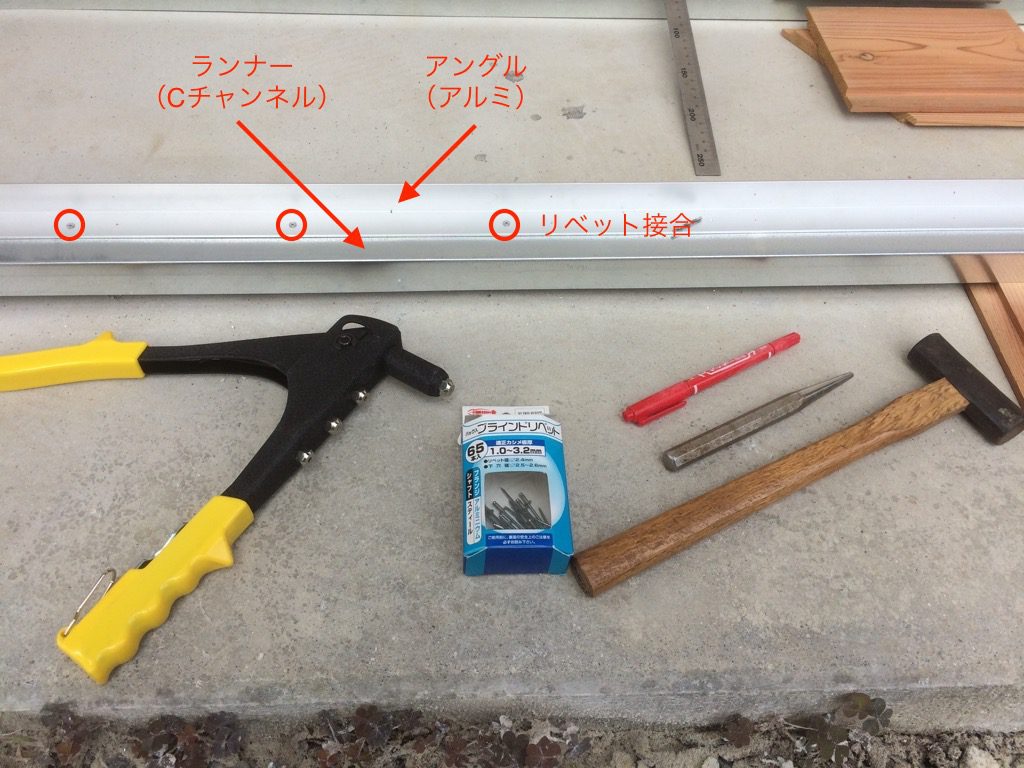

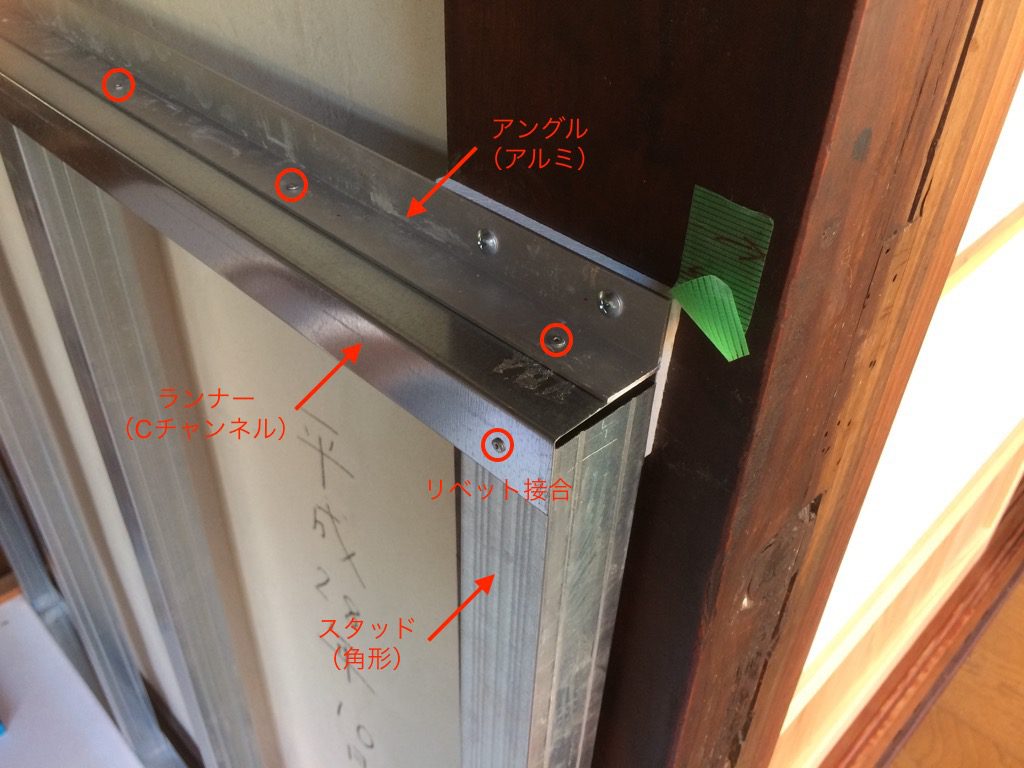

今回使う軽天材は壁下地用のもので、スタッド(角形)と呼ばれる柱部分と、それを天地で支えるランナー(Cチャンネル)という部材で構成されています。

まずはランナーを設置するため、必要長さで切断します。

天側については、通常は天井に取り付けるのだと思いますが、今回は壁(柱)に取り付けることになります。

ランナー(鉄板)の肉厚は薄く、それだけで固定するのは心もとないように感じます。

そこで、ランナーの上部をアングル(アルミ)で補強し、そのアングルを壁(柱)に取り付けることにします。

ハンドリベッターを使ってランナーとアングルを接合しています。

以前購入した安物ですが、いろいろ使う機会があるものです。

ランナー(天・地)を壁(柱)に取り付けます。

柱(可燃材)との間には熱が伝わりにくようにケイカル板(不燃材)を挟んでいます(ここまでする必要はないと思いますが)。

続いて、スタッド(柱部分)を必要長さで切断します。

先ほど設置したランナーに取り付けます。

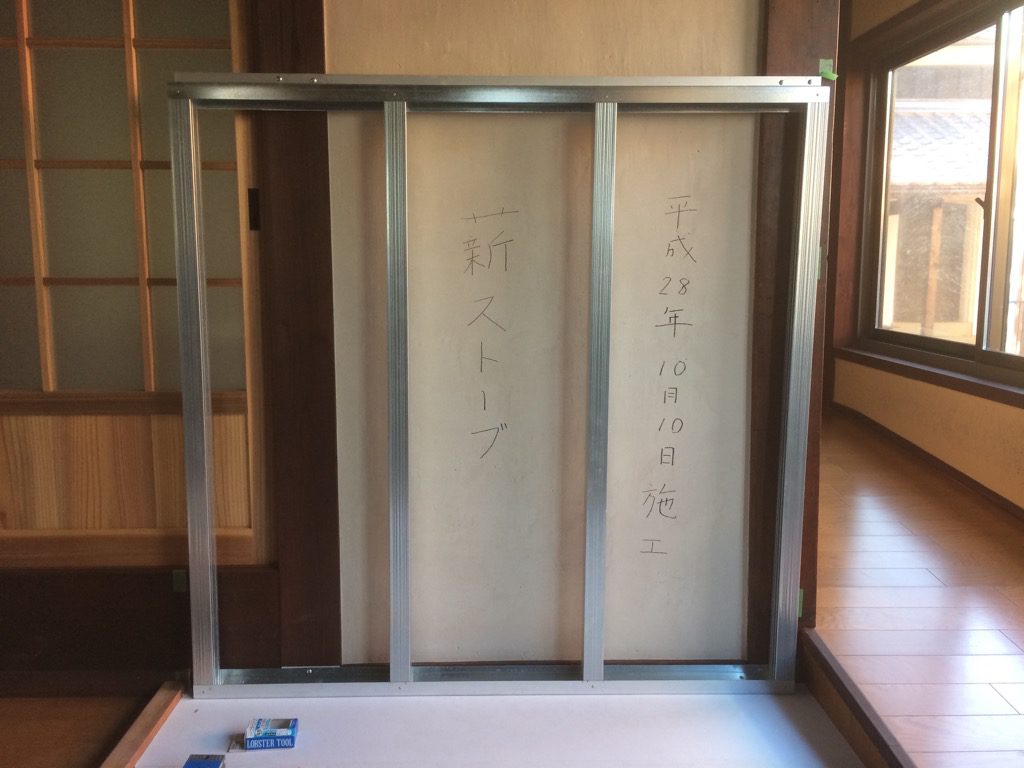

これで骨組みができました。

この骨組みにケイカル板を張ることになりますが、その前に記念として壁にサインしておきました・・・

ちなみに、この壁は昨年の改修工事において新設したものです。

炉壁完成後には漆喰で仕上げることにしており、現在、中塗りのうえに下地を塗った状態となっています(ほかで下地材を使ったついでに塗布)。

天井の張り替えなどで、ここから厨子(ツシ)二階へ材料の上げ下げを行ったため汚れています・・・

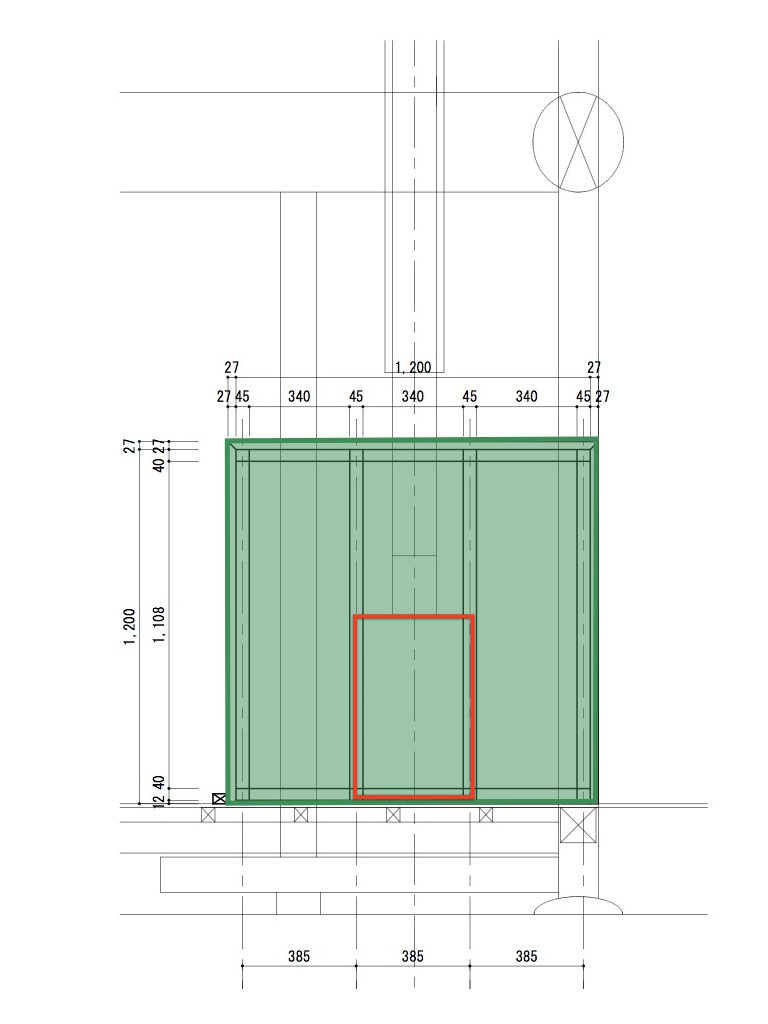

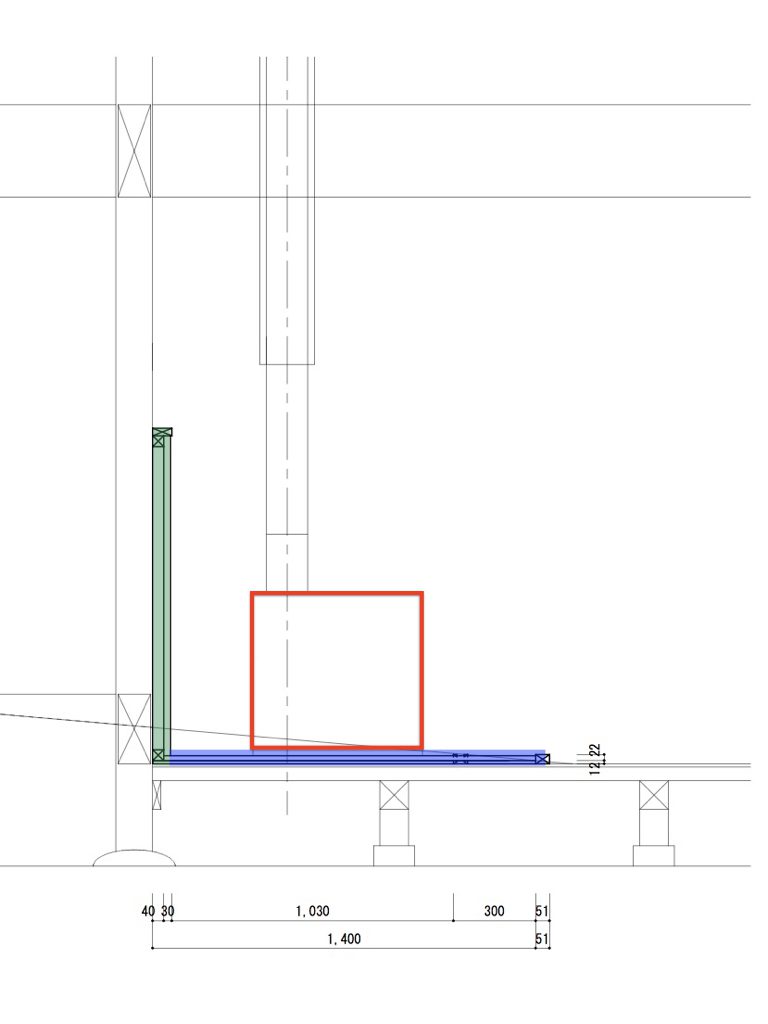

軽天材の組み立て・取り付けの詳細です。

ランナーとスタッドとをリベットで接合していますが、ケイカル板を張れば固定されますので特に必要ないと思います。

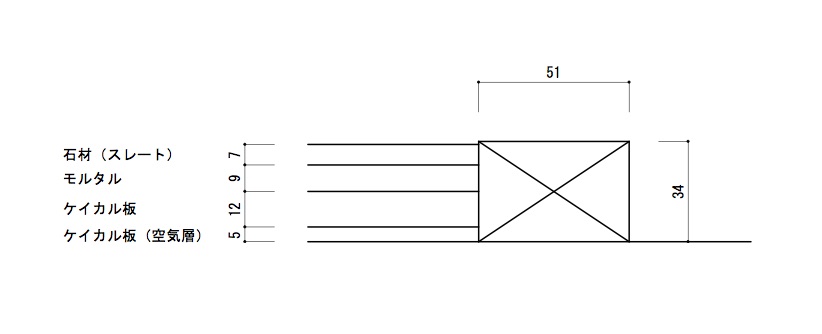

ケイカル板(t=12mm)を張れば、炉壁下地の完成です。

炉壁の空気層については、スタッドの奥行き(45mm)に加え、壁(柱)からのフカシ(10mm)と壁チリ(6mm)で、約6cm確保されています。

空気は左右両側から入り上に抜けることになります。