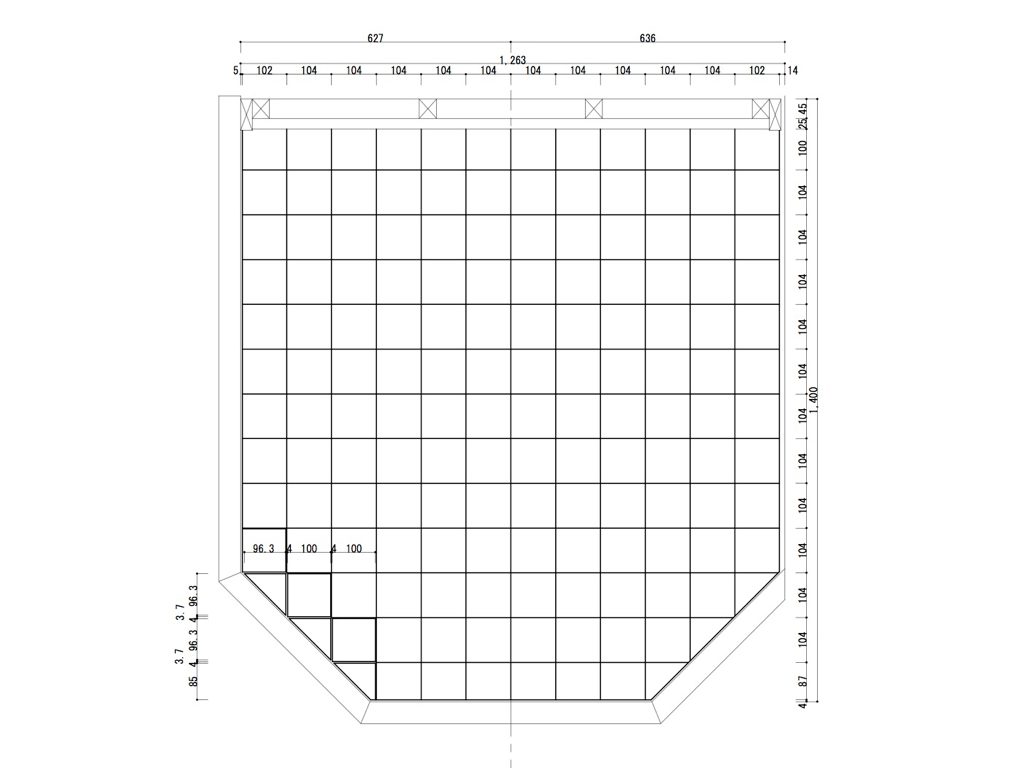

前回、炉台のタイル敷きの準備として、タイルを割り付けとカットを行いました。

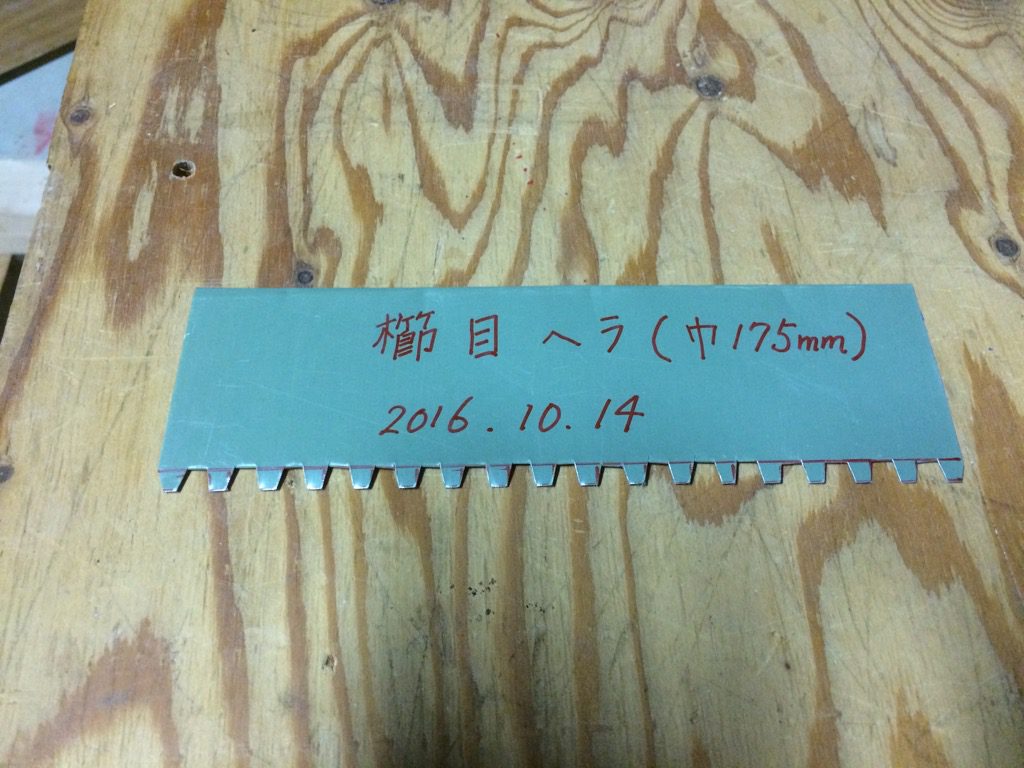

タイルはモルタルを使って敷きますが、モルタルにはタイルとの接着をよくするため櫛目を入れると良いそうです。

櫛目を入れることができる「櫛鏝」というものがあるのですが、今回のためだけにわざわざ購入するのも勿体無いです。

そこで、前夜にストームカラーを自作したときに余ったトタン板を使って「櫛目ヘラ」を作っておきました。

普通の中塗り鏝を使ってモルタルを塗ったあとに、このヘラで櫛目を入れる塩梅です。

いよいよ施工です。

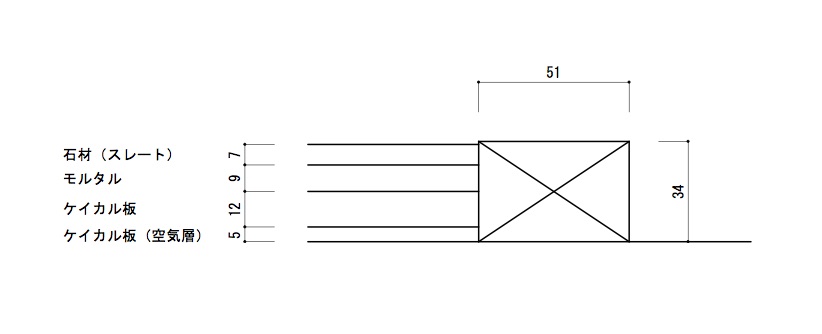

モルタルはケイカル板の上に塗ることになりますが、ケイカル板とモルタルとの接着力は弱いことから、前処理としてケイカル板にシーラーを塗布しておきます。

(炉台ですので接着力は弱くても構いませんが、次に行う炉壁では接着力が重要となります。)

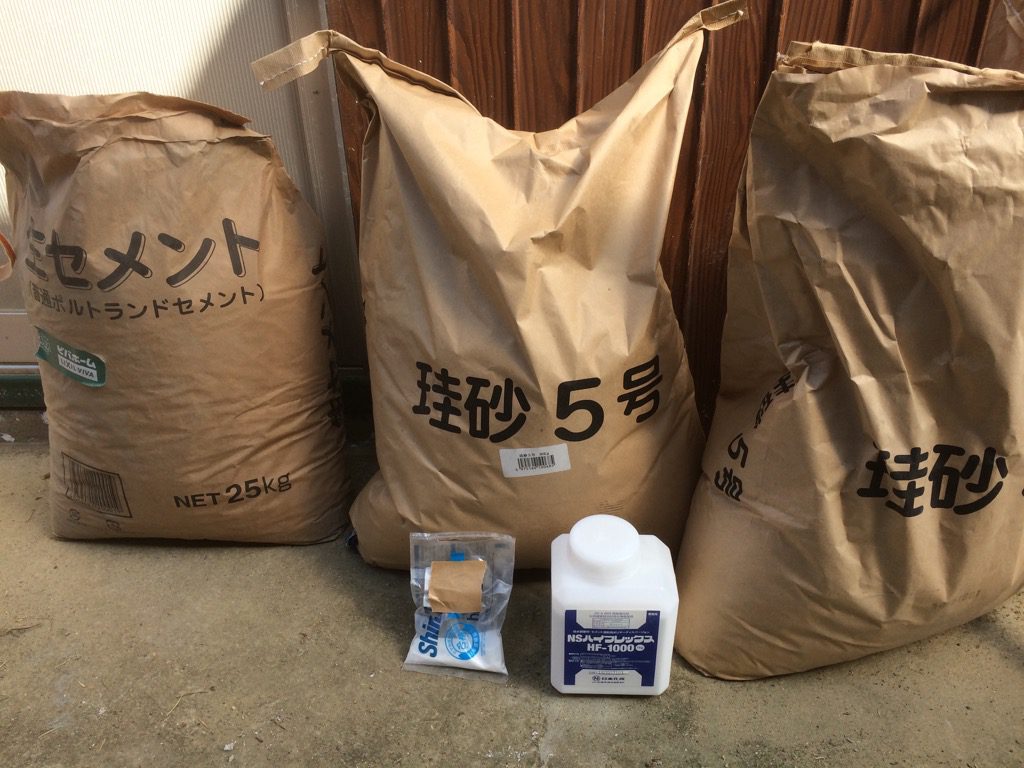

シーラーとして、セメント混和材の「NSハイフレックス」を使用します。

1kgの小容量のものがホームセンターで1,300円程度です。

容器ラベルには「セメント混和用ポリマーディスパージョント」との説明書きがありますが、モルタルの接着力を強化してくれるものだと素人なりに解釈しました(^_^)

のちに炉壁のタイル貼りを行う際には、これをモルタルに混ぜ接着モルタルとするつもりです。

特に今回のような小規模施工の場合、多用途に使えるものだと無駄が少なくなります。

シーラーとして使用するため、NSハイフレックスと水を1:3の割合で混ぜます。

この色とネバネバ感は木工用ボンド(酢酸ビニル樹脂系エマルジョン)の系統ではないでしょうか?

ケイカル板に塗布します。

次にモルタルを練ります。

モルタルの材料は通常はセメント、砂、水です。

今回は薄塗りになることや、のちに炉壁のタイル貼りで接着モルタルを作ることから、砂の代わりに珪砂(ケイシャ)を購入しました(価格は砂の倍程度)。

珪砂は一般的な砂に比べると粒径が小さく(5号で粒径約0.5mm)、サラサラした手触りです。

セメントと珪砂を1:1.5の割合で練ります。

(普通の砂に比べ、セメントの割合が高くなります=富配合)

耳たぶ程度の硬さになるように水を加減しました。

モルタルを塗り、櫛目をつけ、タイルを据えていきます。

このときカナヅチの柄でタイルを押さえて高さをあわせるようにします。

(指で押さえるより、なぜかカナヅチの柄のほうが押しやすいです。)

タイルの押さえ具合によっては目地からモルタルが出てきますので、細い棒で掻き取っておきます。

(タイル敷きの場合)モルタルは耳たぶより柔らか目のほうが高さを合わせやすいように感じました。

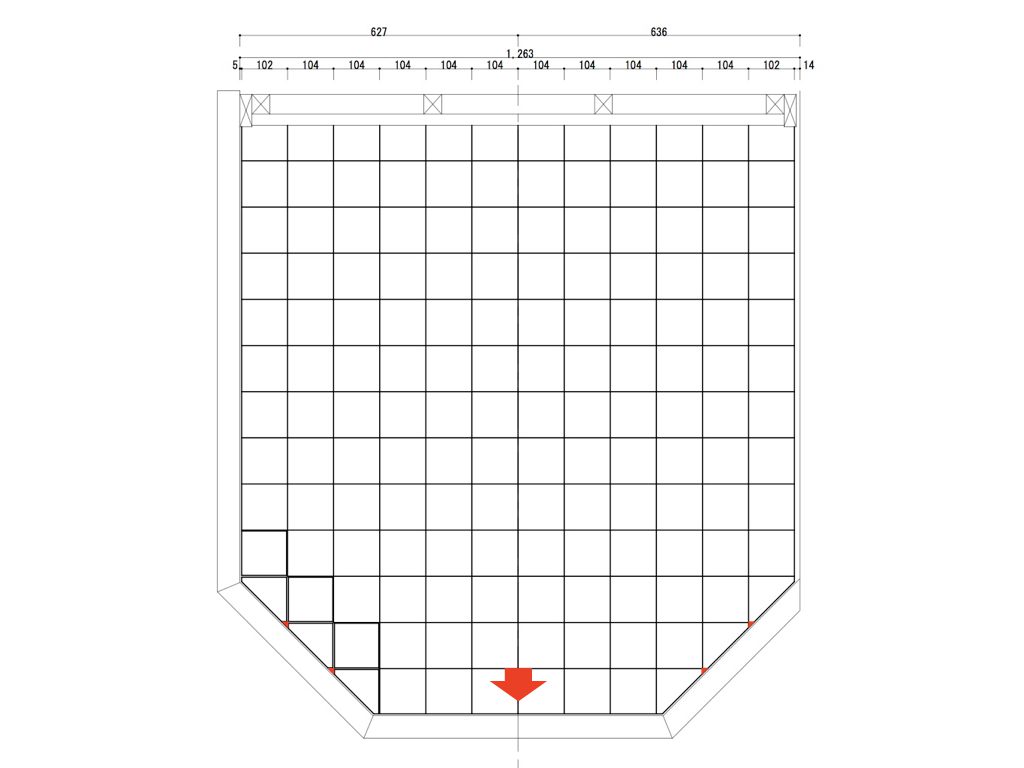

ちなみに、タイルのうえに載っているのはタイル位置を示す定規です。

これに従ってタイルを据えれば、目地がまっすぐ通るはず!?

何しろタイルの枚数(144枚程度)が多く根気仕事です。

途中休憩を挟み、なんとか終わりました。

わざわざ割付図や定規を作った甲斐があり、隅切り部分もピタリと納りました。