先週末(2、3日)も草取り&草刈り三昧の週末でした・・・

土曜日は、庭や玄関アプローチの草取り。

写真は除草後ですが、この苔庭は7月以来の草取りです。

他のところは隔週で草刈りしていることを考えると、除草の手間が本当に省けています。

日曜日は、敷地内(主に畑の周囲)を刈り払い機を使って草刈り。

ほぼ隔週で行ってきた草刈りも今シーズンはこれで最後(の予定)です。

来週の日曜日は、田んぼの出会い作業(年3回、草刈り)がありますが、こちらも今シーズン最後です。

現在、夏草の多くは種をつけてはいるものの、まだ熟してはいません。

出会い作業や道路の除草作業の時期に注意してみると、なるほど適切な時期に行っているのが分かります。

草刈りのあとには、雑草対策としてクローバー(白詰草)とレンゲ(蓮華草)の種をばら撒いておきました。

草刈りのシーズンが終わり、いよいよ本腰を入れて古民家の改修(現在は薪ストーブの導入)をやれると思いきや、10月に入れば庭木の剪定が待っています・・・

今では植木屋さんに頼むことが多くなった剪定ですが、昔は当地の方言で「きつくり(木作り?)」と呼び自分たちで行っていたそうです。

私も3年前から自分で行っており、少しは要領を得るようになりました。

しかし、朝活(早起きしての1時間を使用)として毎日少しずつしかできませんので、早くても10月一杯はかかりそうです。

(11月になると日の出が遅くなり、朝活での作業ができなくなります。)

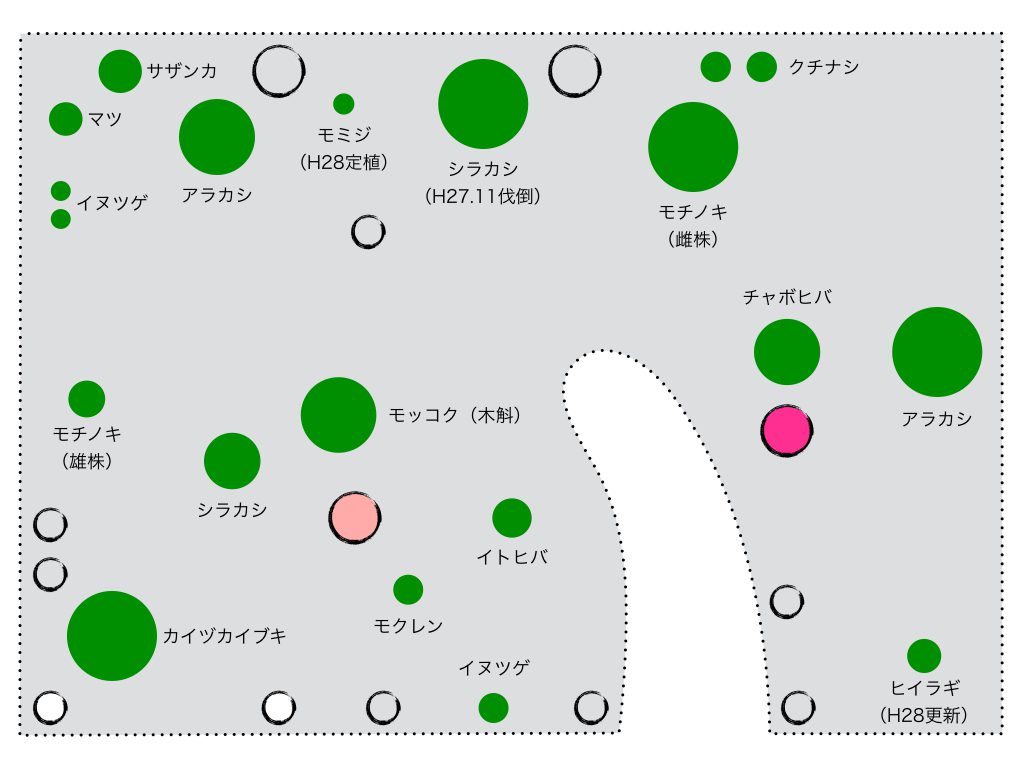

こちらが、これから剪定を行う庭木(剪定前)です。

(まだ、裏庭や生垣もあります・・・)

大きい木がありますが、この程度だと素人でも可能です。

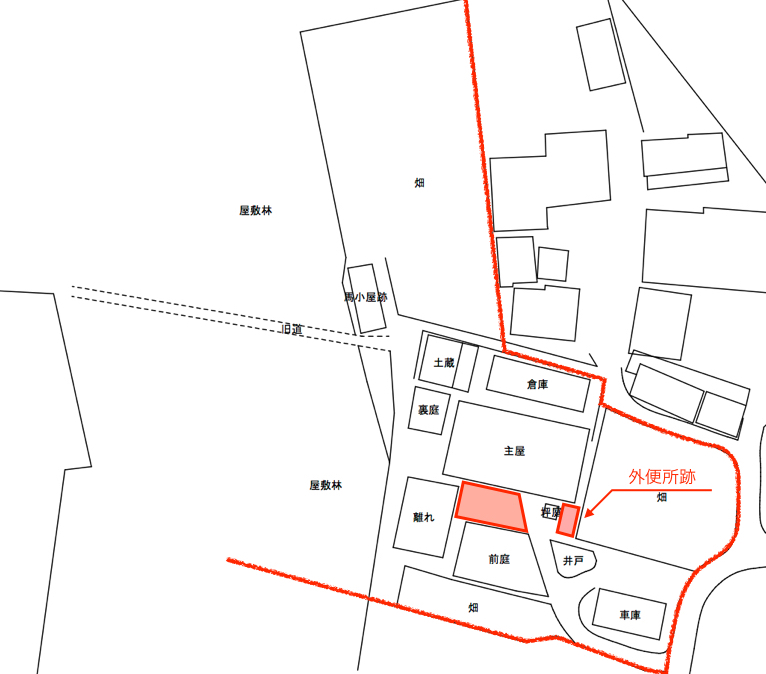

以前は造園業者に剪定を頼んでいたのですが、そのときの様子(剪定前)が下の写真です。

本職に頼むともちろん綺麗に剪定していだけます。

しかし、結構なお金がかかりますので毎年頼むわけにもいかず、2年もすればこうなります。

素人なりにも毎年手を入れてあげるほうが本来の樹形が保たれるように思っています。(毎年、植木屋さんに頼むに越したことはありませんが・・・)

この庭の植木の配置です。

元々は後方にあるカシやモチノキ(当地では「モウチ」と呼んでいます。)が主体の田舎風の庭であったのを、祖父が昭和10年代に現在の形に拡大したそうです。

そのため、前方には日本庭園でよく見かけるモッコクやイトヒバなどが入っています。

新しい前方の木でも樹齢は70年超となりますので、後方はかるく100年は超えています。

庭木のような人の手が入ったものでも100年以上もつものなのですね。

逆に一度人の手の入った木は、その後放任すると枝が混乱して枯死してしまうそうです。

さあて、どの木から剪定していきますか・・・

<続きます>