これで屋根貫通部のもろもろの作業は完了です。

続いて煙突を設置していきたいところですが、煙突設置前にやっておくべきことがいくつかあります。

そのひとつに煙道の設置があります。

ストーブメーカー等の煙突設置ガイドを見ると、小屋裏においては、二重煙突の使用に加え不燃材で覆われた煙道を設けるとしています。

我が家のような厨子(ツシ)二階の場合、この二階部分が小屋裏に該当するのか、それとも居室になるのか疑問に思います。

そこで、煙道を設置する根拠を確認してみます。

煙突(煙道)の構造に関しては、建築基準法施行令や消防法(に基づき規定される自治体の火災予防条例の条項)などに規定されています。

○建築基準法 第百十五条

三 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。

イ 次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

上記のとおり、小屋裏においては、たまったホコリが燃えるといったことがないように特段の構造を求めています。

厨子二階と言っても、我が家のようなボロ屋の場合は、いつの間にかホコリが堆積している可能性があります・・・

また、万が一煙突で問題が生じたときには、煙道により煙突が不燃材で囲われた状態になっているため、延焼を遅らせる効果もあると思います。

そこで、厨子二階は小屋裏とみなし、二重煙突に加え煙道を設置することにします。

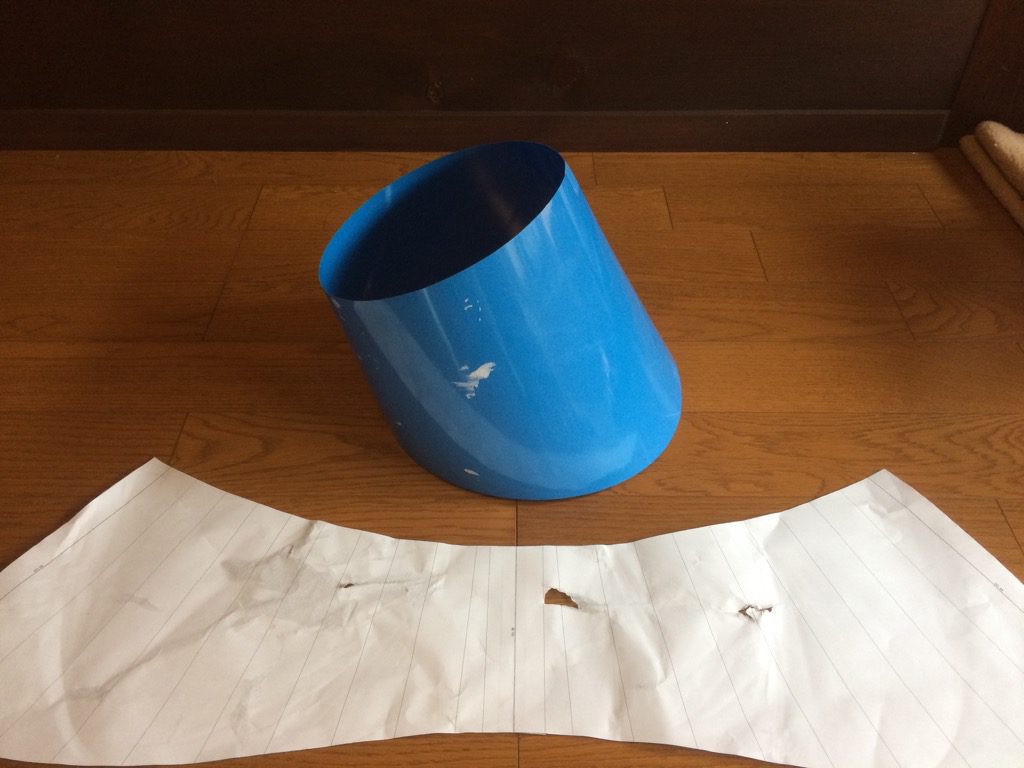

煙道は煙突を不燃材で囲ったものになります。

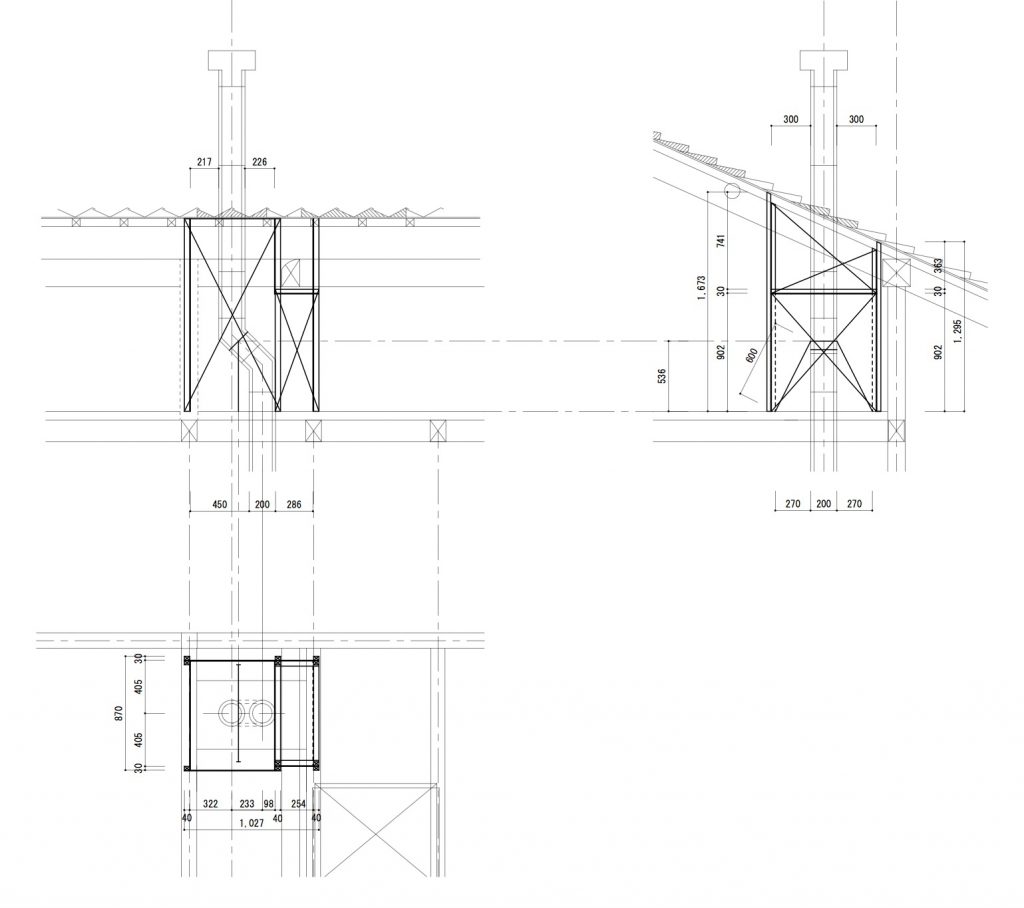

今回煙道を設置する箇所は、煙突が曲がり配管になっていることや障害物(屋根の梁)があることから、ややこしくなりそうです・・・

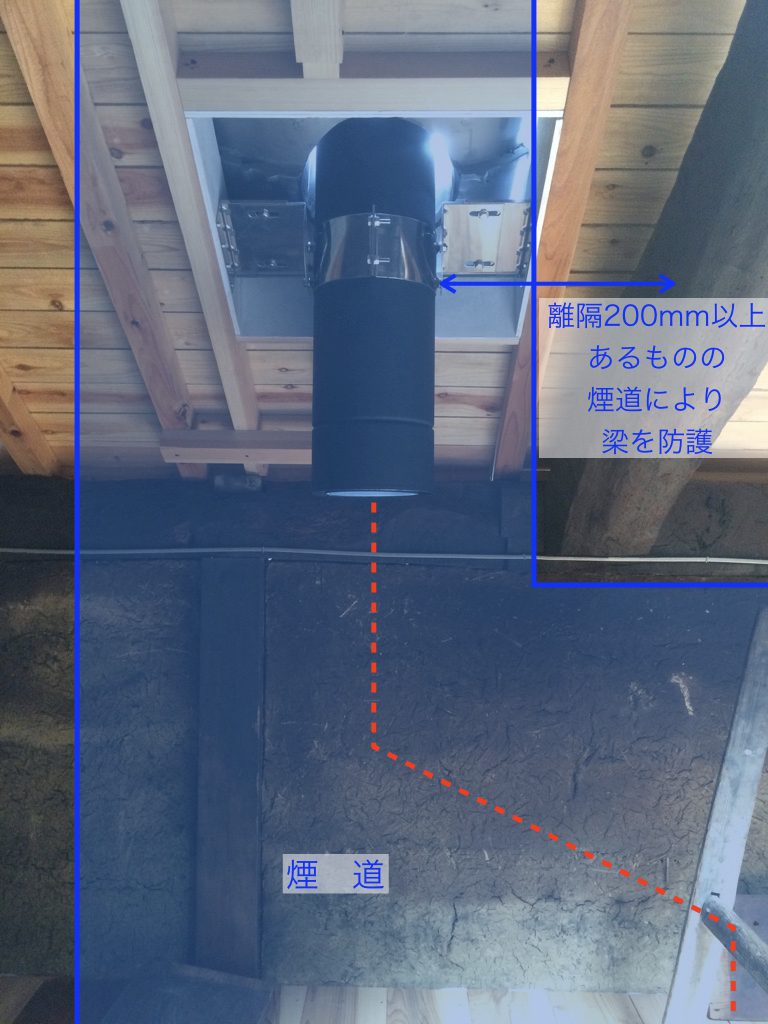

煙突と梁との離隔は200mm以上ありますが、煙道を設けることでより安全が確保できそうです。

煙道のサイズは、煙道内を点検できるように大き目(煙突外面と不燃材との離隔を300mm確保)とします。

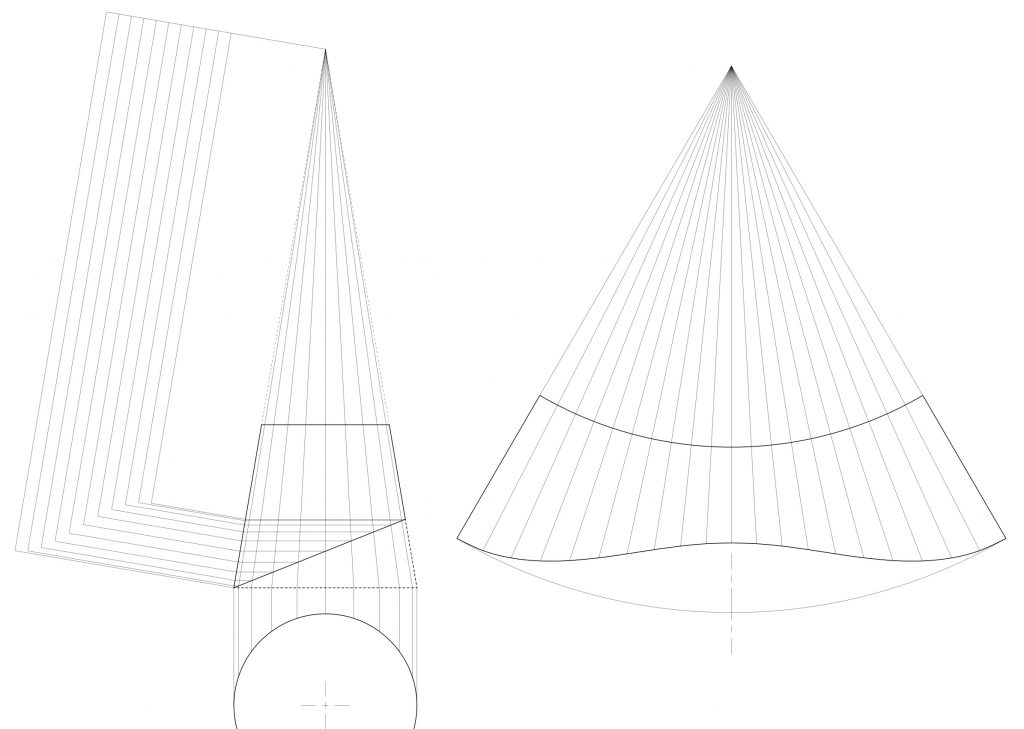

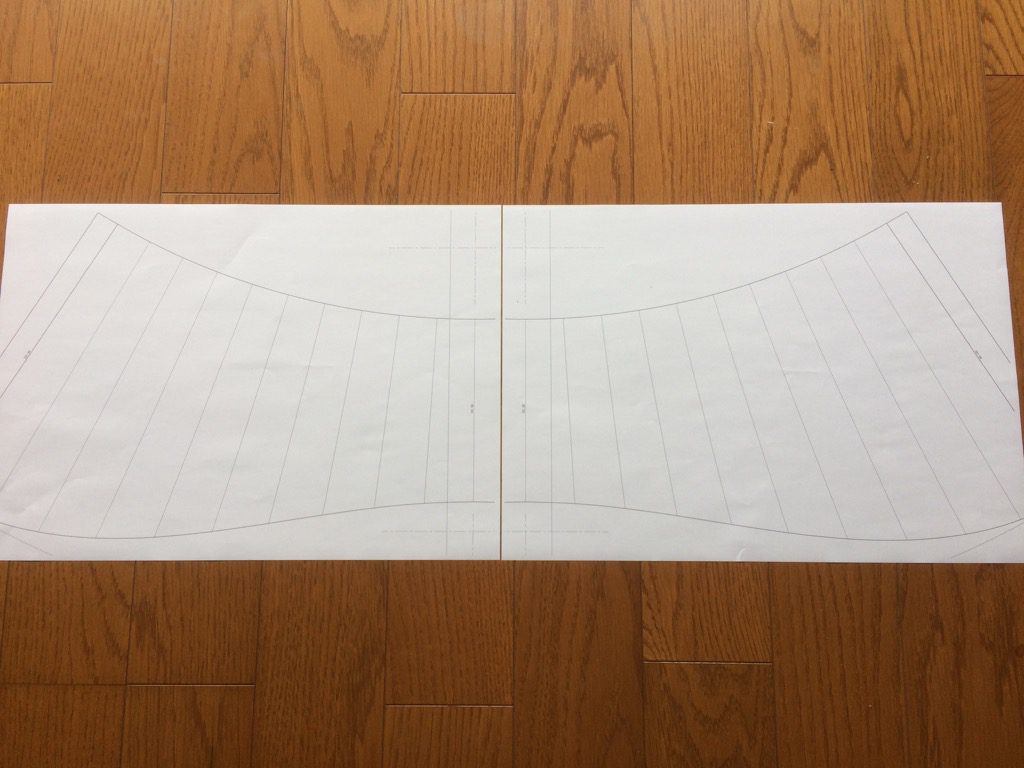

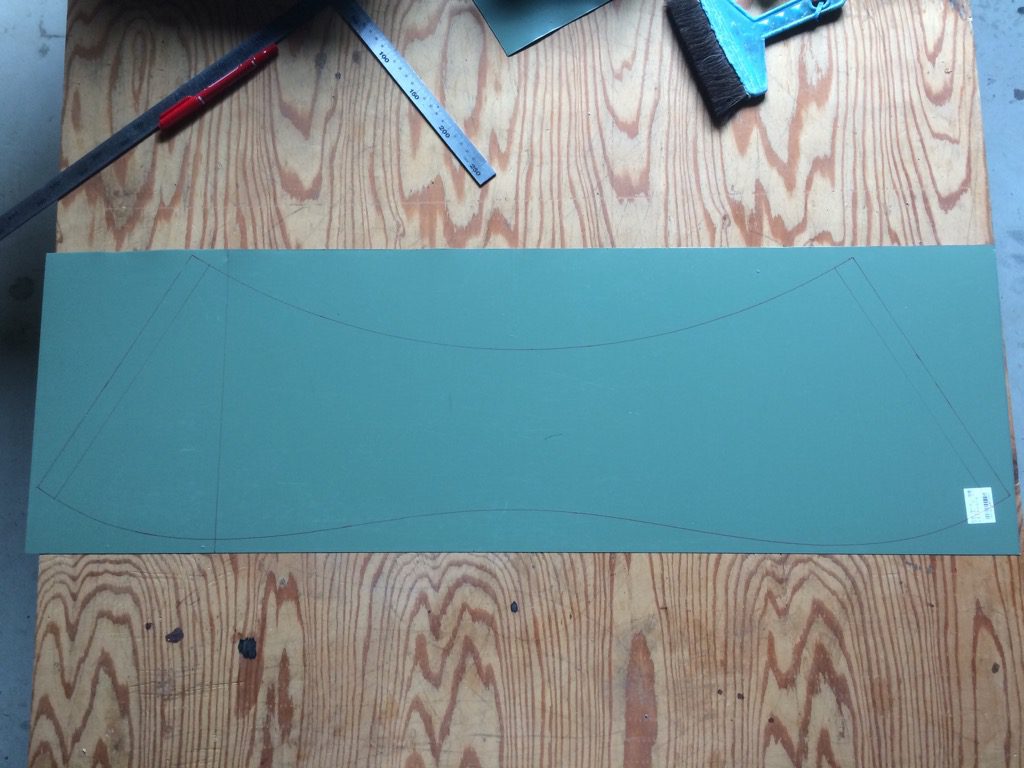

煙道の骨組みは木材(可燃材)で作り、その内側にケイカル板(不燃材)を張ることにします。

煙道の内側(煙突側)に木材が表れないようにするには、単に4本の柱(木材)を立てるだけではうまくいきません。

さらに梁を覆うように天側にも木材を組む必要があります。

頭のなかだけでは混乱しますので絵を描いてみます。

思った以上にややこしいです。

「厨子二階なので煙道はいらないよ!」と悪魔が囁きます・・・