この夏、土蔵内で長年埃にまみれていた収蔵物(ガラクタ)を洗ったり、虫干ししたりしています。

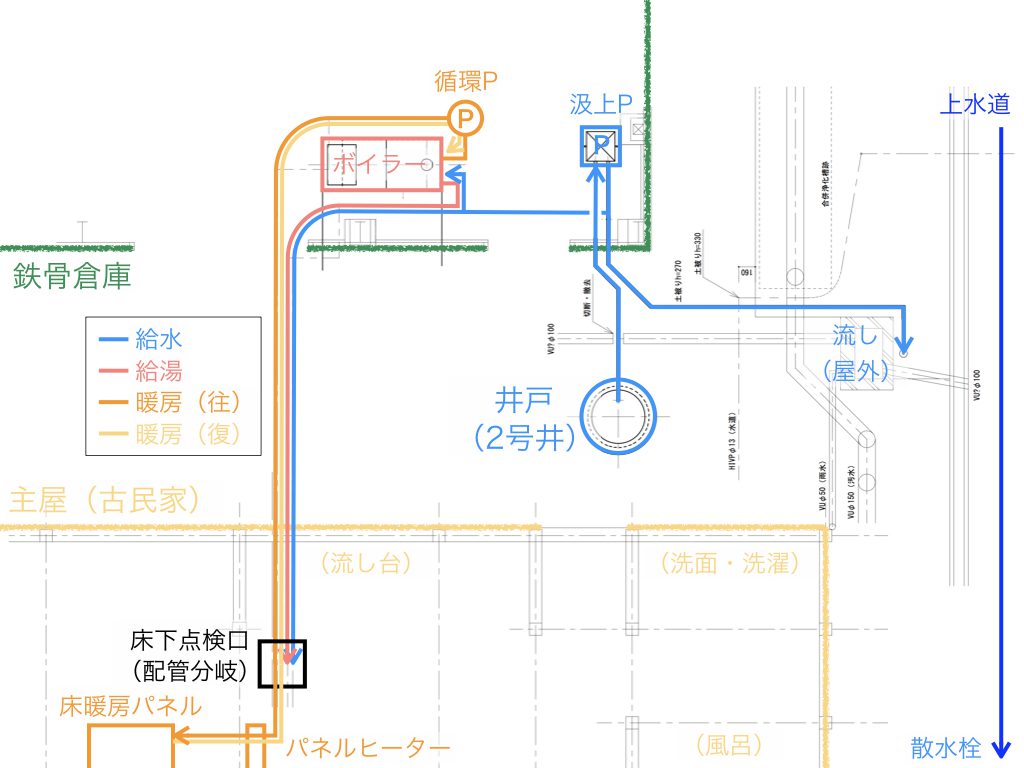

この水洗いには、一昨年に再生(配管やポンプの据付)した井戸を使っています。

この井戸は、昨年に導入したATOウッドボイラー(竹などを燃料)の水源としても利用しています。

ボイラーは暖房利用を優先して施工したため、給水・給湯については未だ利用できる状態になっていません(ボイラーが設置してある倉庫内でのみ利用可)。

しかし、配管については二度手間にならないように給水・給湯用のものも同時に施工してあります(ボイラー関連のブログ記事は途中で止まっていますが・・・)。

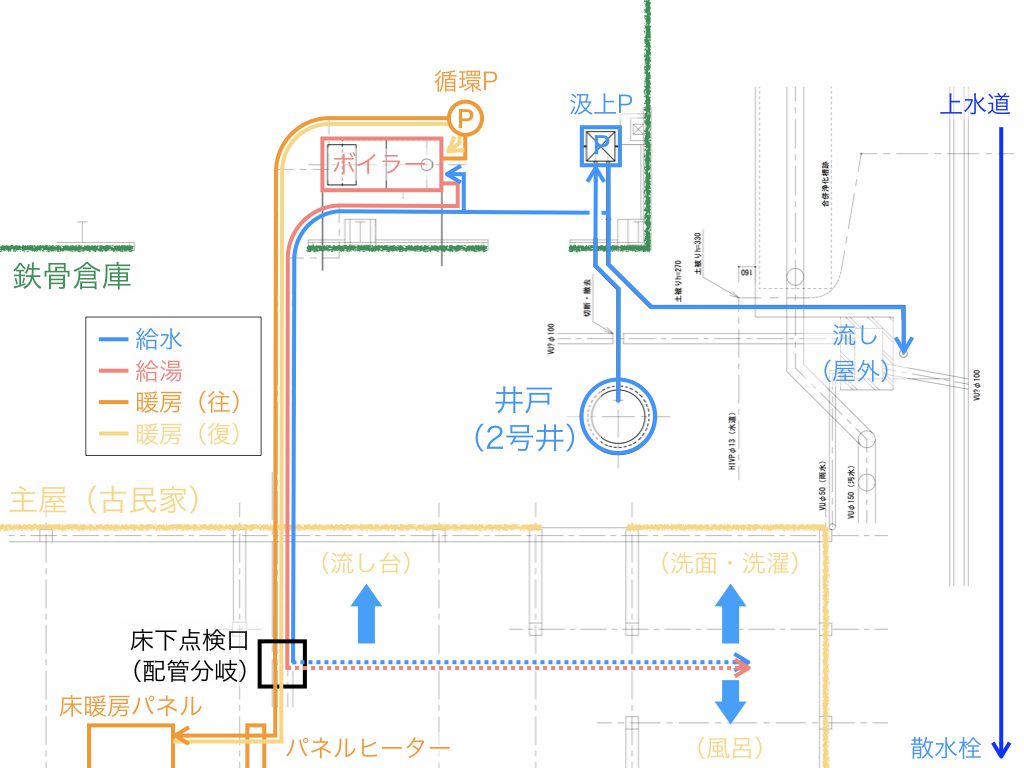

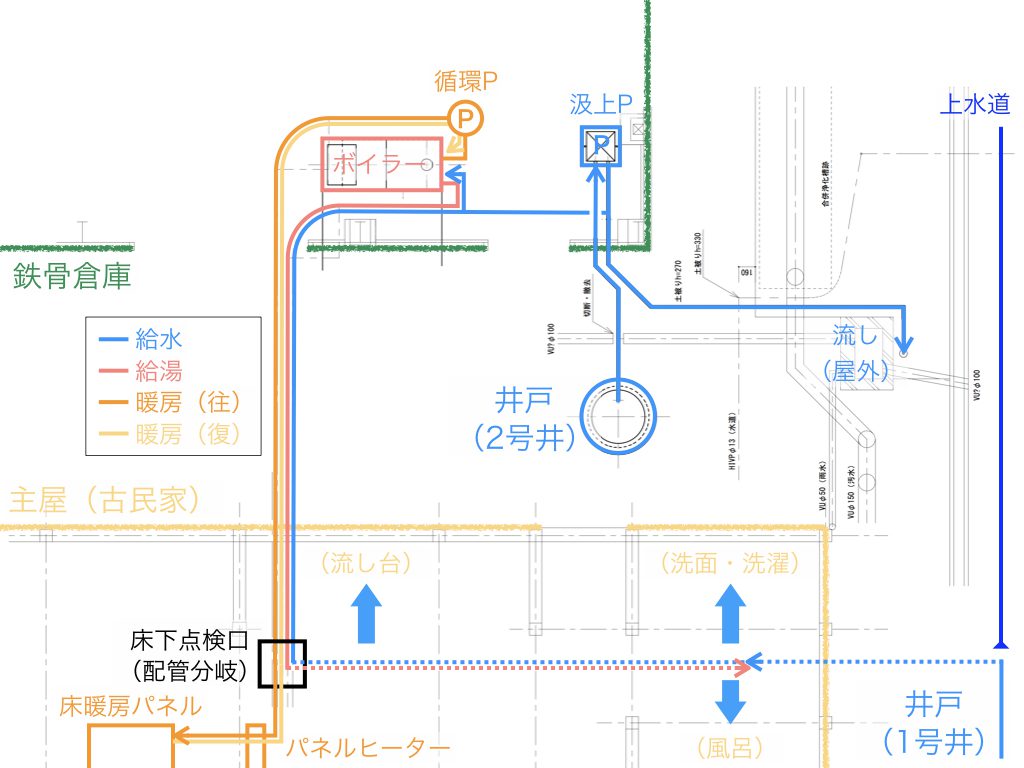

と言うことで、あとは流し台や洗面、風呂などの利用箇所に接続すれば(下図で水色・朱色の点線)、宅内でも井戸水が利用できるところまで来ています(現在は自治体の上水道を利用)。

井戸水はこのほかにも、2年前に整備した散水栓(蹲)の水源にもしたいと考えています(現在は自治体の上水道を利用)。

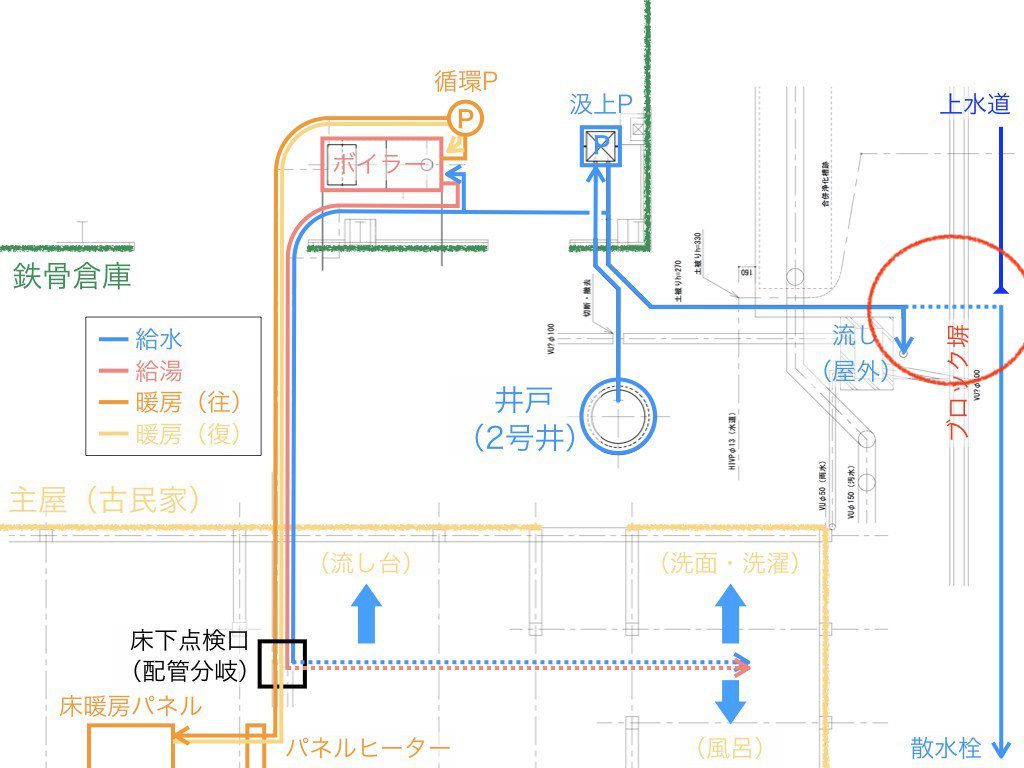

井戸水を水源にするためには下図(朱色の囲み箇所)のとおりパイプを延長し、自治体の上水道と切り替えれば良いだけなのですが・・・。

実は、パイプを延長する区間にブロック塀があり、しかも、このブロック塀は石積みのうえに建てられていて不安定なため、その下を掘ってパイプを通すのが危険なのです。

パイプを延長する距離は短いものの、このブロック塀がネックになり、これまで計画を前に進めることができずにいました。

そうこうするうちに、先に書いたとおりボイラーの導入により別ルートから給水・給湯配管が伸びてきました。

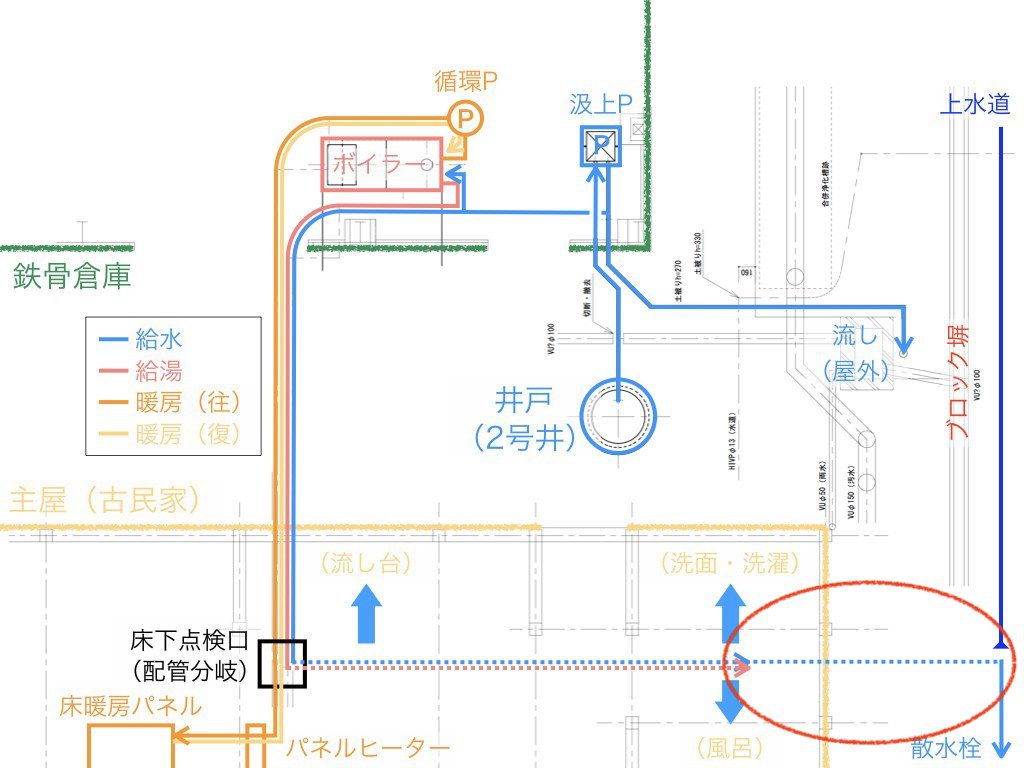

そして、これをさらに延長すれば(下図で朱色の囲み箇所)、散水栓に接続できることに気付きました。

こうすれば危険な目をしてブロック塀の下を掘る必要がありません。

また、こうして宅内配管と接続しておけば、将来、別の井戸(1号井)を再生した際、逆方向に流すことで1号井の井戸水も宅内で使えるようになります。

今後、井戸水を宅内でも使うようになると使用水量の増加に伴い井戸への負荷が大きくなりますので、こうして水源(井戸)の複数化を考えておくのも意味があるかもしれません(両井戸とも浅井戸で同一水脈となりますので、片方の井戸が枯れればもう一方も枯れることになるのでしょうが)。