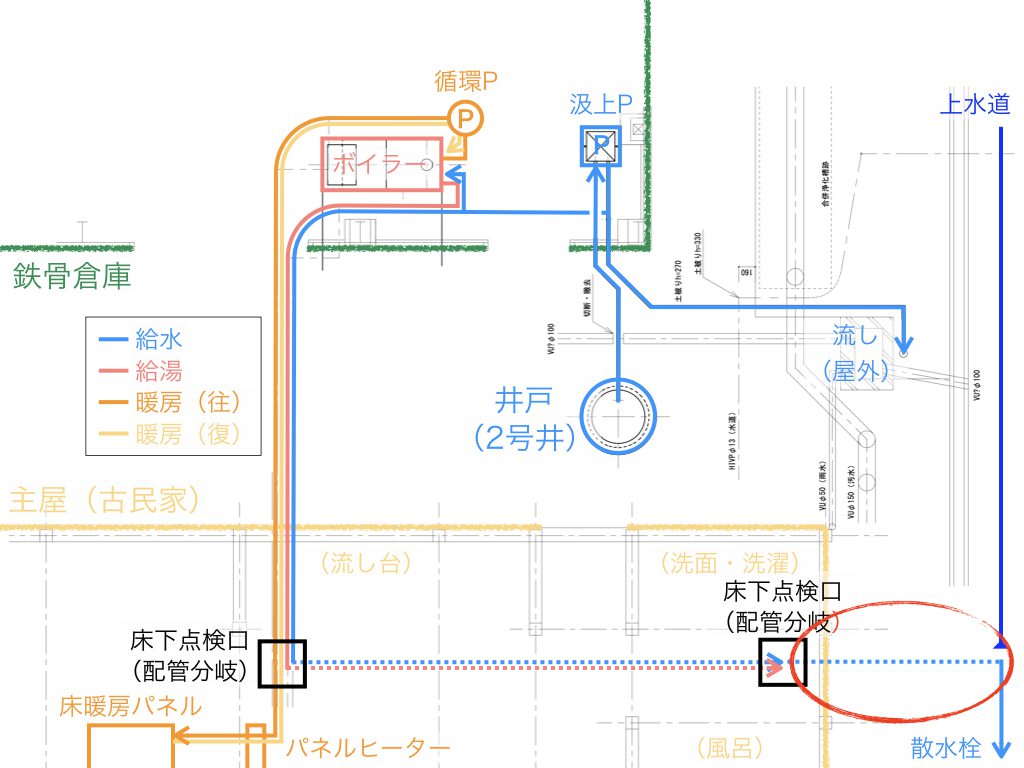

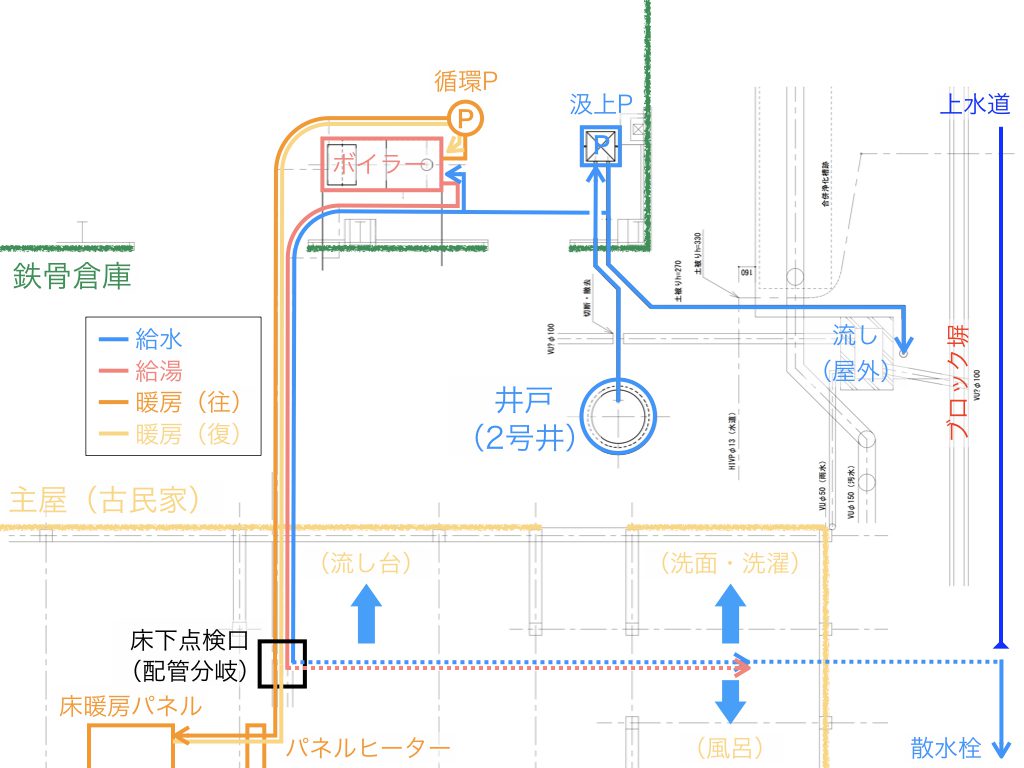

前回、井戸を水源とする配管を拡張する前段階として床下点検口を設置しました。

この床下点検口の箇所で配管を本管から分岐させ、風呂や洗面でも井戸水を使えるようにする考えです。

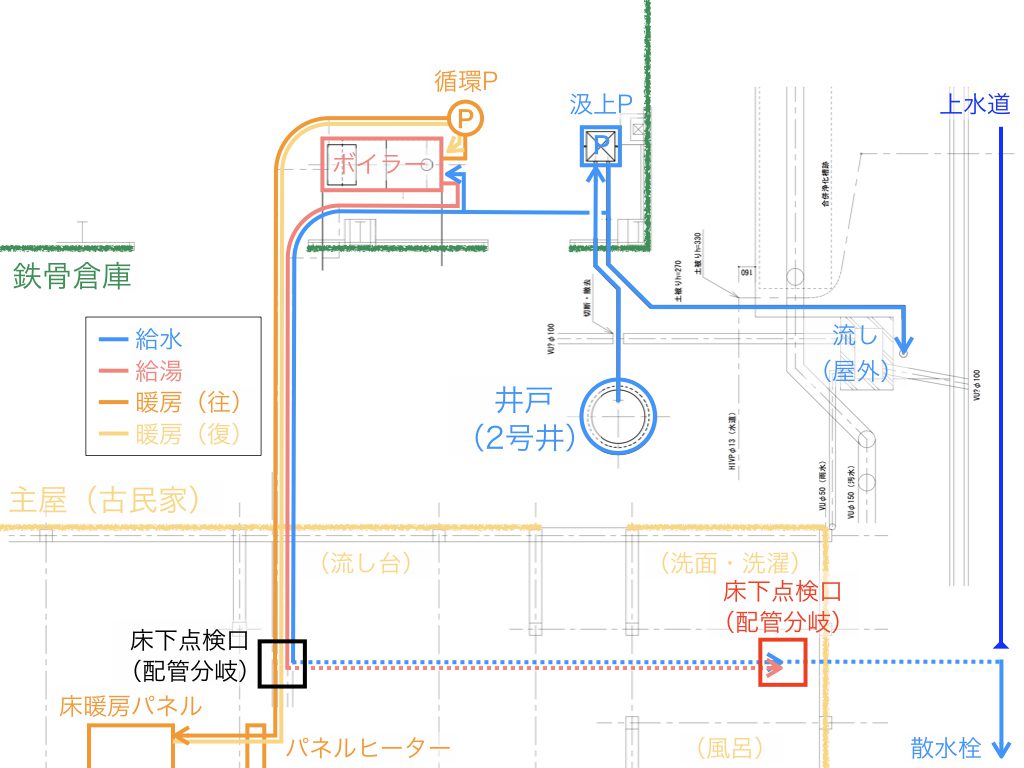

本管のパイプは、この床下点検口に隣接する外壁を貫通させ、さらに下流側(屋外の散水栓)へと繋ぎます(下図で朱色の囲み)。

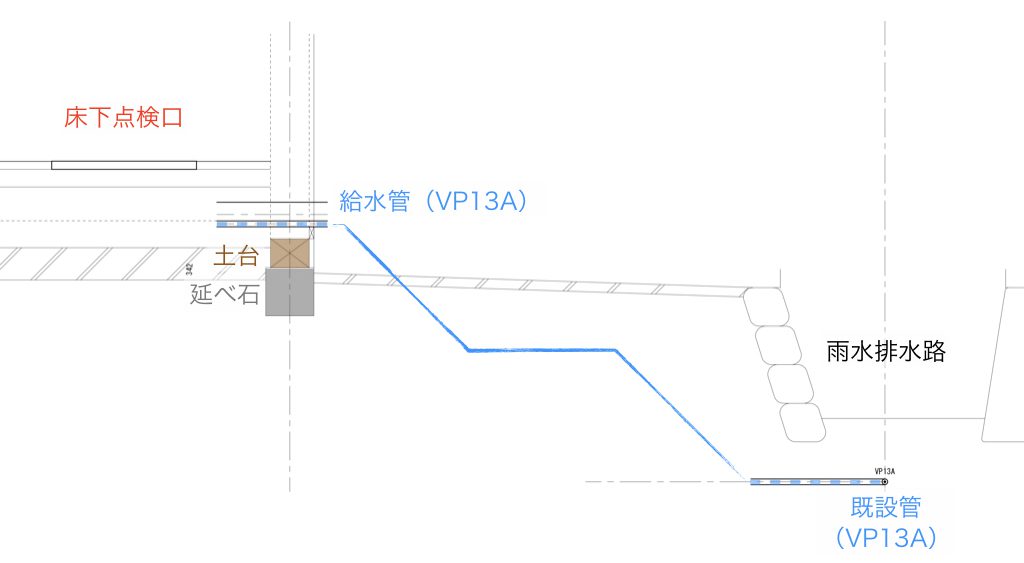

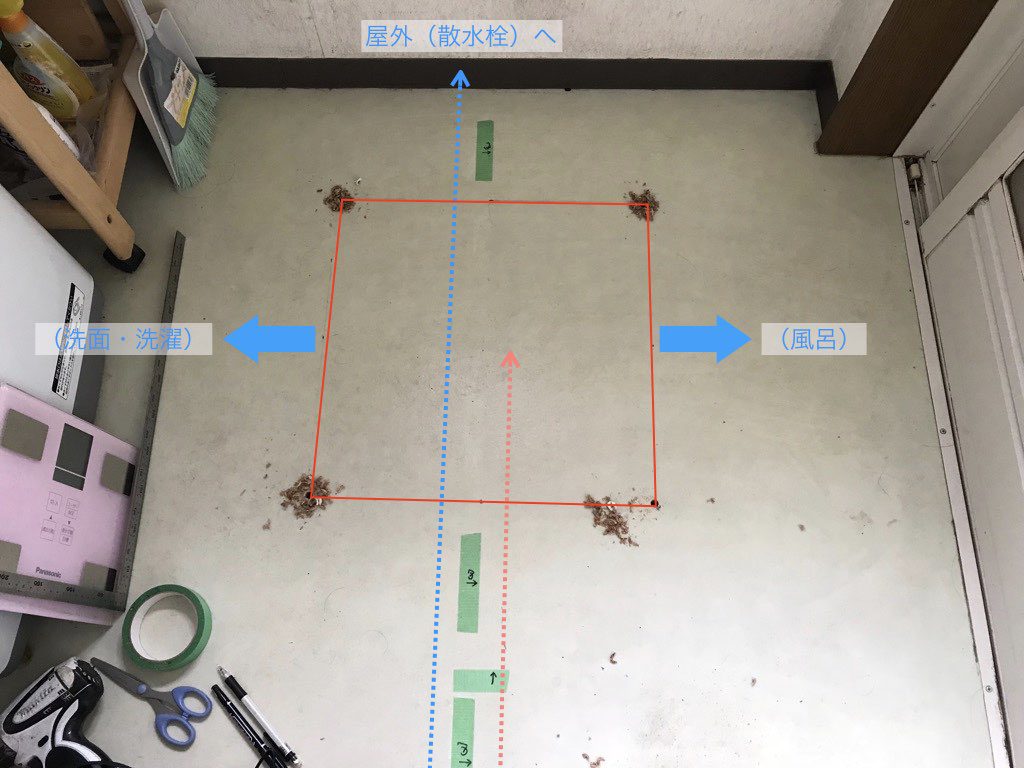

外壁の貫通方法を検討するため、床下点検口から外壁周りの詳細を確認したところ下図のとおりでした。

ちなみに、この外壁は20年程前のリフォームで新しくしたもので、土壁ではなく、トタン(外壁)+断熱材+石膏ボード(内壁)の構造になっています。

屋内側の床下は土間コンが打たれていますので、パイプは屋外に出てから地中に潜るようにせざるを得ません。

そこで、外壁箇所は土台の上をパイプが越す形にしています。

一方の終点側について、接続すべき既設管(VP13A)の位置は分かっているのですが、そこへ行くまでの間に汚水管や水道管(上水道を水源)などの支障物が横断しているものと思われます。

これらをかわして配管する必要があるものの、実際に掘って確認しないことには分かりませんので、上図では適当に起・終点のパイプを結んであります。

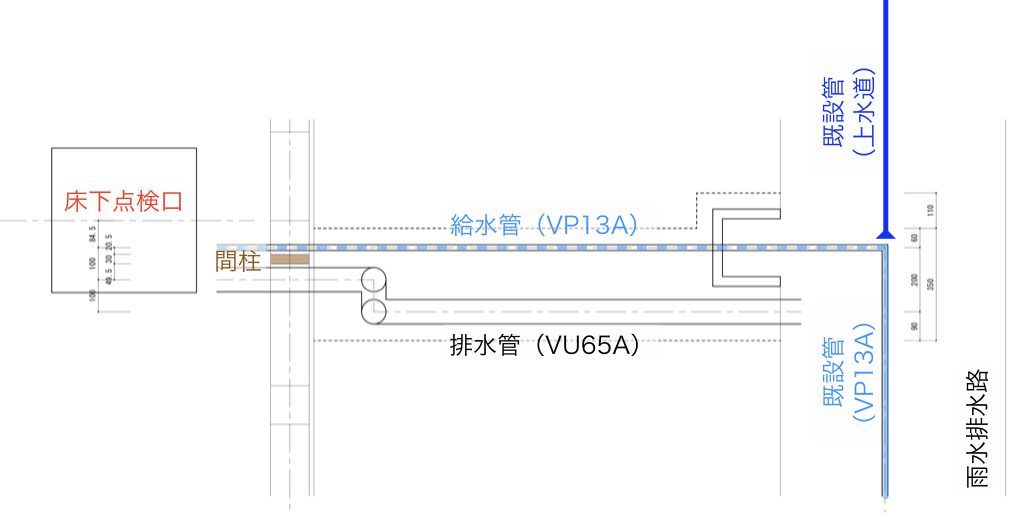

同じ箇所を平面でみたものが下図になります。

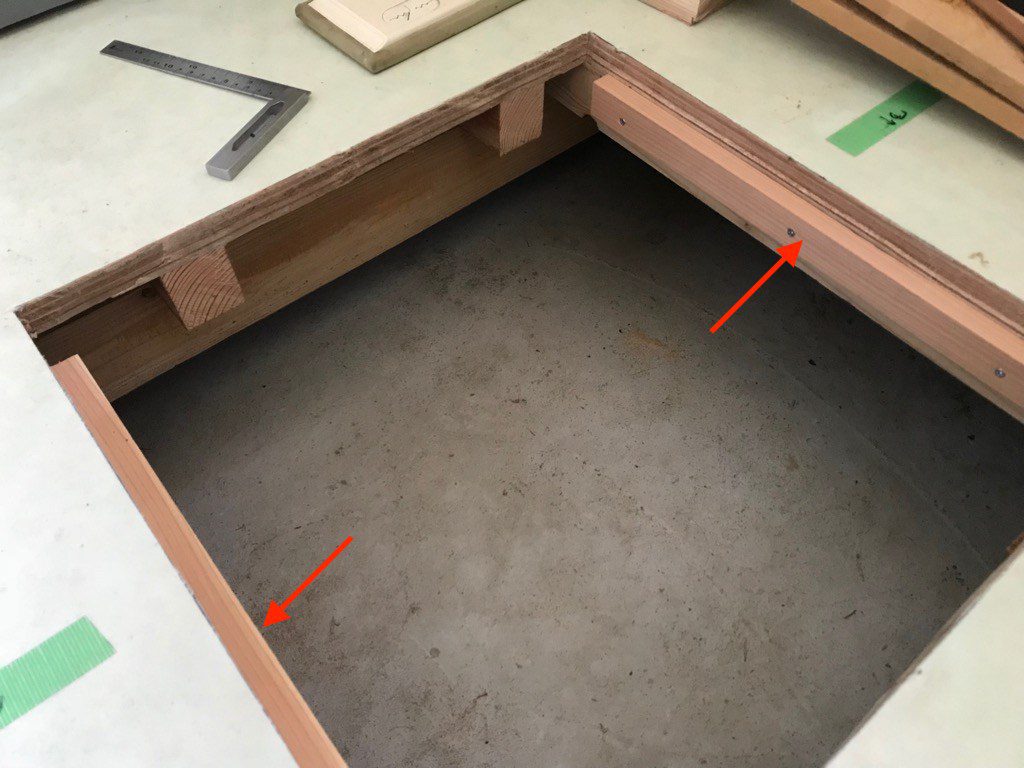

外壁箇所は、土台に柱が3尺間隔で立ち、それらの間に間柱が入っています。

また、今回の給水管(VP13A)の敷設にあわせて排水管(VU65A)も一緒に入れておきたいと思っています。

そこで、間柱を挟んで給水管と排水管を配置しています。

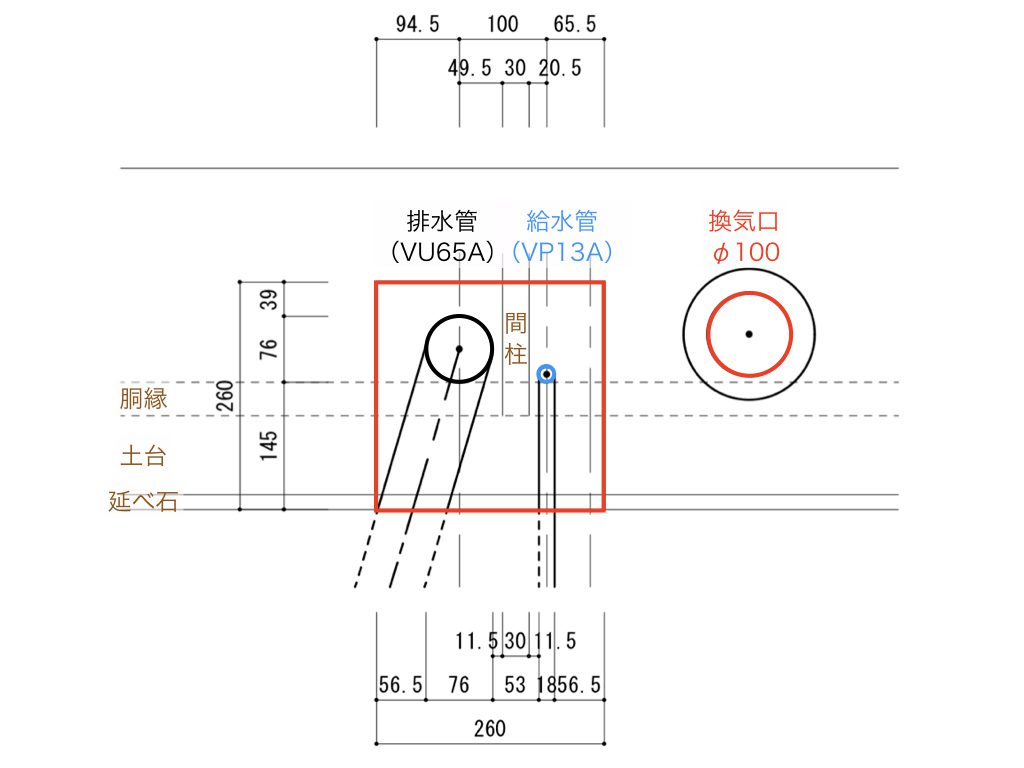

外壁の貫通部を正面からみると下図のとおりです。

給水管と排水管を貫通させるには、外壁のトタン板を切って260mm角の開口(上図で朱色四角)を設ければ良さそうです。

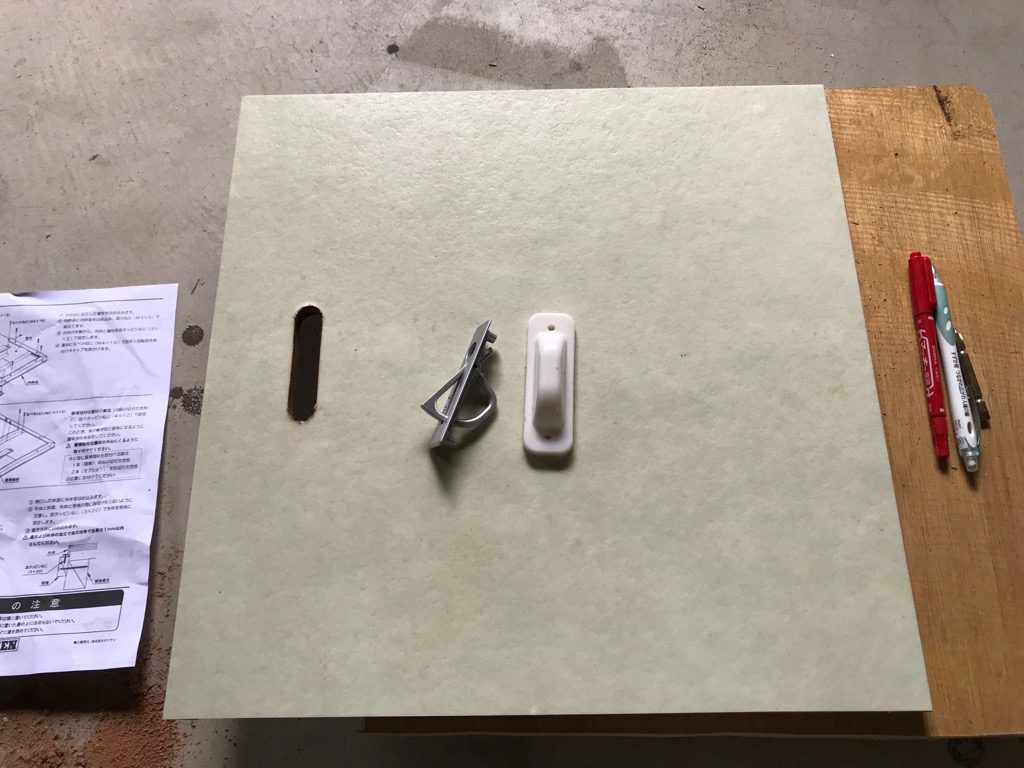

上図のとおりトタン板をカット(ジグソー使用)。

土台や間柱が現れました。

この付近は20年前にリフォームしていたため、3年前の改修工事では一切手をつけていません。

このため、土台の状態(シロアリ等にやられていないか)が気になっていたのですが、状態が良くて一安心。

土台の木肌が綺麗なため20年前のリフォームで入れ替えたのかとも思ったのですが、古釘が打たれていることから元々の土台に違いありません。

また、この付近には床下換気口が存在しないため、この機会に設置しておくことにします(下図で朱色丸印)。

床下換気口には安価(1個500円程度)なステンレス製の丸ガラリ(φ100)を用います。

この丸ガラリに接続するパイプとして、これまでは一般的な塩ビ管(VU管:排水用)を使っていました。

しかし、換気用の塩ビ管(SU管:特殊薄肉管)もあることを知り、今回はこれを使っています。

ちなみに、それぞれの仕様は呼び径100mmの場合、次のとおりです。

- VU管:外径114mm、内径107mm、肉厚3.1mm

- SU管:外径106mm、内径100mm、肉厚3.0mm

丸型ガラリと接続する場合、塩ビ管がメス側になりますので、VU管だと内径が大きい分、両者の接合具合が弱くなるのかもしれません。

ちなみに、SU管はこうした用途用に20cmの長さでカットされたものが売られているため、切断の手間が不要です。

SU管の外径(106mm)で穴をあけます。

以前、土壁のところに丸型ガラリを設置したことがあるのですが、そのときは土壁に穴をあけるのに苦労しました。

そう思うと、トタン板も案外良いものです。

SU管を設置。

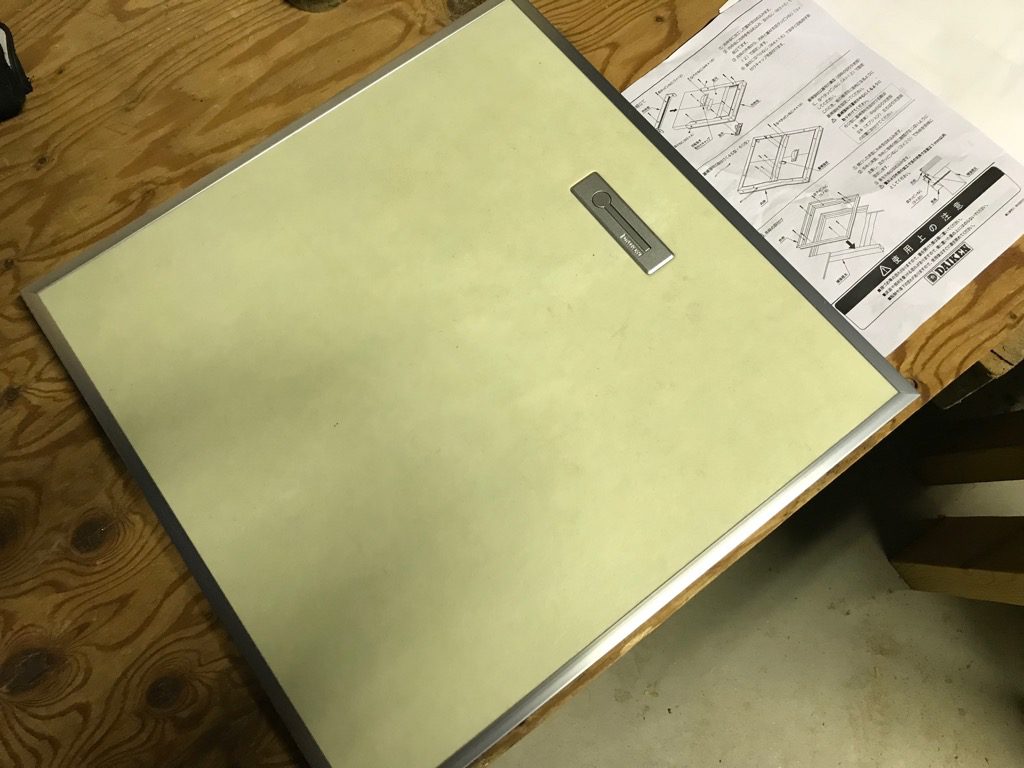

このとき、屋内(床下点検口)から屋外側(外壁)を見ると下写真のとおりです。

ガラリを挿し込み、外周をシーリングして完成です。