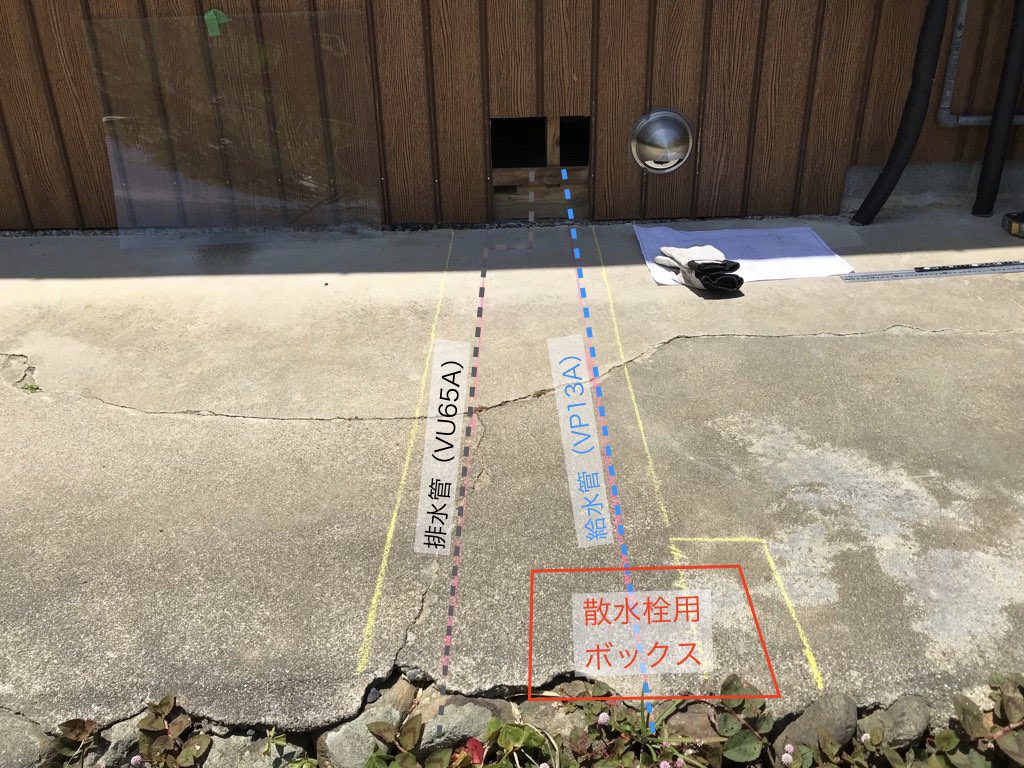

前回、土間コンをハツリました。

パイプを敷設するため、早速にでも地面を掘りたいところですが、近くを見ると汚水排水管の桝(の蓋)があります。

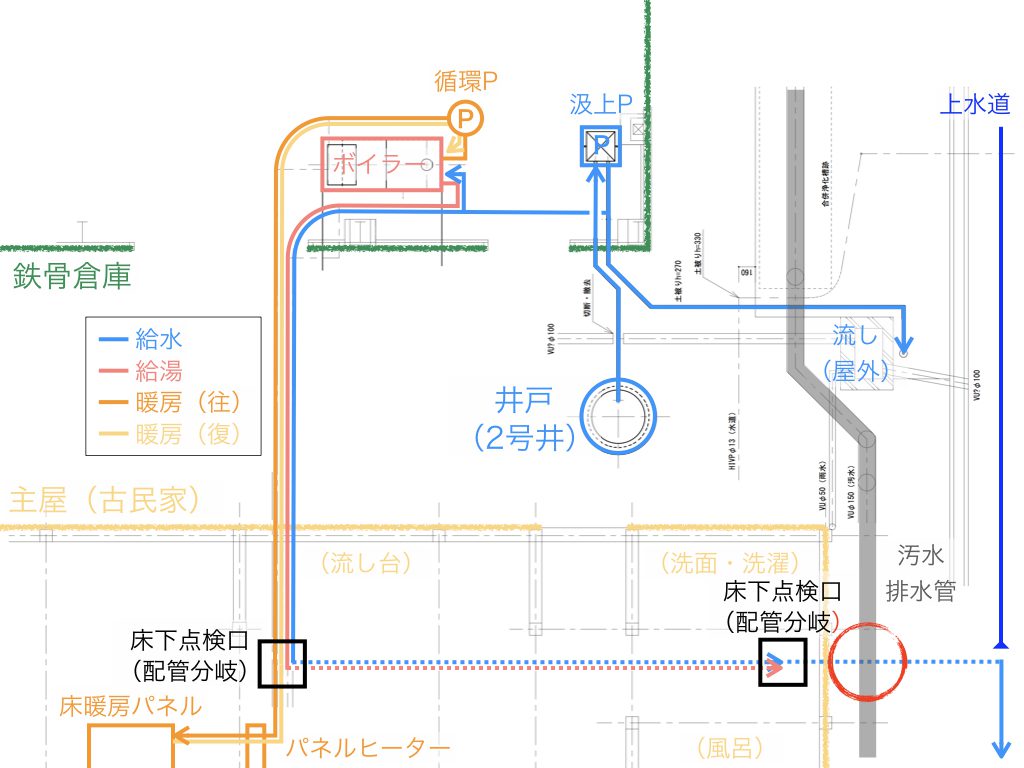

汚水桝は複数あり、それらを結ぶと汚水排水管は今回の施工箇所を横断する形で地中に埋設されているようです(上図で灰色点線)。

汚水排水管は下流で自治体管理の下水道(公共桝)に接続されており、そこまで自然流下で流れるように上流側ほどパイプの埋設深さが浅くなっています。

今回の横断箇所(下図で朱色丸印の箇所)は上流側に位置するため、汚水排水管は浅いところにあると思われ、今回の施工に何らかの支障がありそうです。

いずれにせよ、まずは汚水排水管の付近をを掘り起こして位置を確認する必要があります。

ちなみに、この汚水排水管を含む水周りは全て20年程前のリフォームで新しくしたものですが、施工時の写真や図面類はありません。

汚水排水管は先のように汚水桝を手掛かりにしてルートを想定できますが、水道管(自治体の上水道を水源)についてはさっぱり分かりません。

想定外の埋設物があったり、想定外の場所に敷設されていてもおかしくありませんので(ガスや電気の配管がないことは確認済)、慎重に地面を掘削。

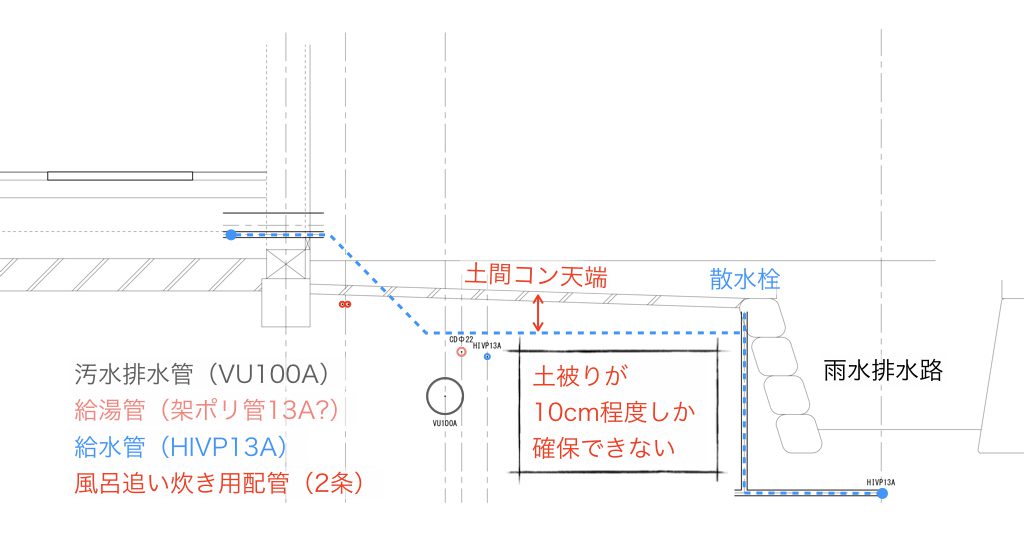

汚水排水管(VU100A)は想定の場所に埋まっていましたが、それより浅いところから水道管(給水&給湯)が出てきました。

給水管は塩ビ管(HIVP13A)で、給湯管は鞘管(φ22mm)に入っているため確定はできないものの架橋ポリエチレン管(13A)だと思います。

さらに外壁のキワから相当浅いところに敷設されている配管が2条現れました。

これは風呂を追い炊きするための配管(ガス給湯器からの行き・戻りの2条)のようです。

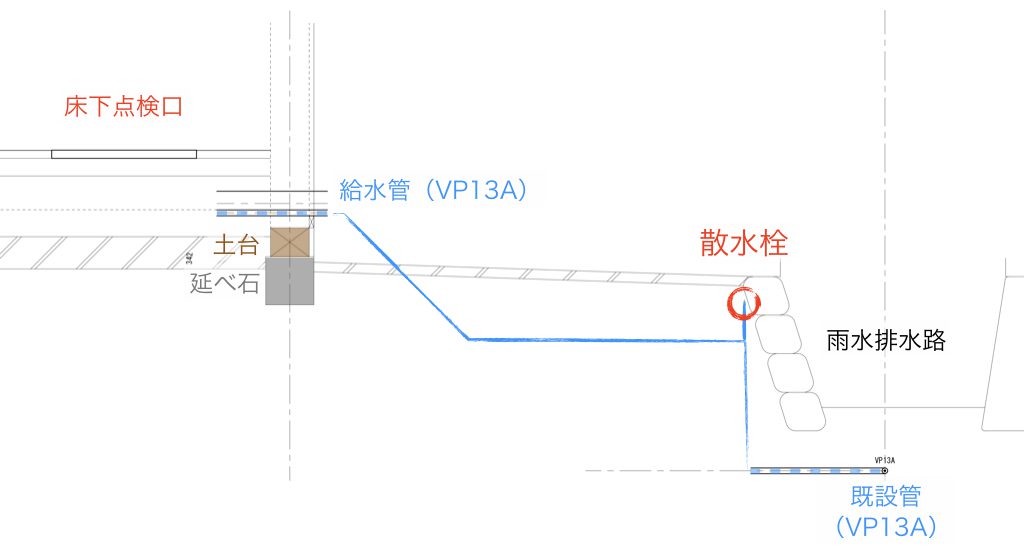

今回、下流側は既設の塩ビ管(現在は上水道を水源)に接続しますので、その位置も確認しておきます。

雨水排水路の底を掘ったところ水路底から20cm程度のところから塩ビ管が出てきました。

パイプをよく見ると表面の色が青みがかっていることから、塩ビ管のなかでも耐衝撃性に優れるHIVP管のようです(一般的なVP管は灰色)。

ちなみに、今回はVP管(安価)を使用する予定ですが、VP管もHIVP管も外径は同一ですので両者の接合は可能です(接着剤はHIVP管用のものを使用)。

掘削の結果、想定外に多くの横断管があることが判明したものの、果たしてこれらをよけて配管できるものか??

ここは慎重に検討すべく、横断管の位置を正確に測って縦断図に落とします。

施工の労力を考えると地面を掘るのを浅くしたいため、上図の水色点線で示すとおり既設横断管を上越しするように配管したいところです。

しかし、これだとパイプの土被りが10cm程度になってしまいます。

通路は人(重いものでも一輪車程度)が通るだけで、それほどパイプに荷重がかかるわけではありませんが、冬季の凍結なども考慮すれば最低20cmは確保したいところです。

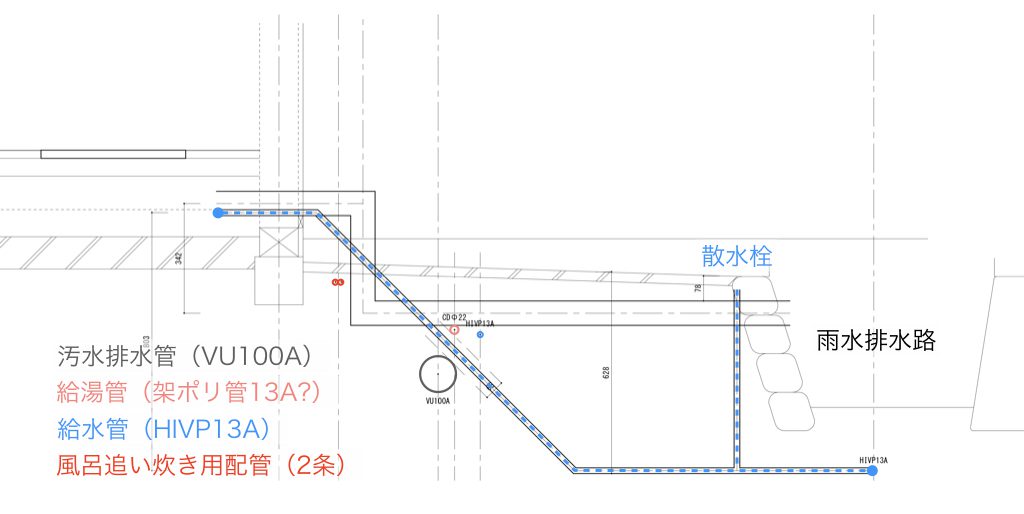

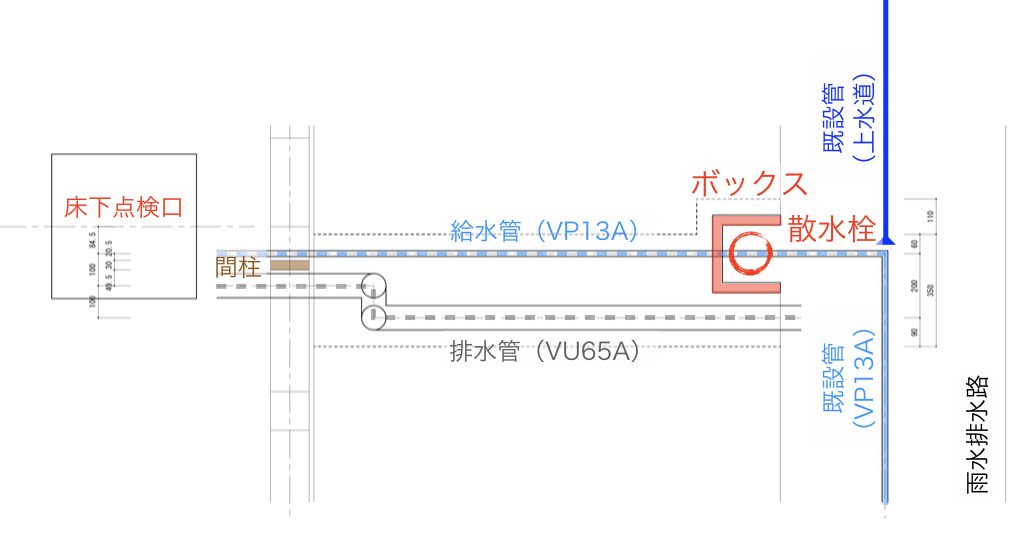

そこで考えたのが下図の案です。

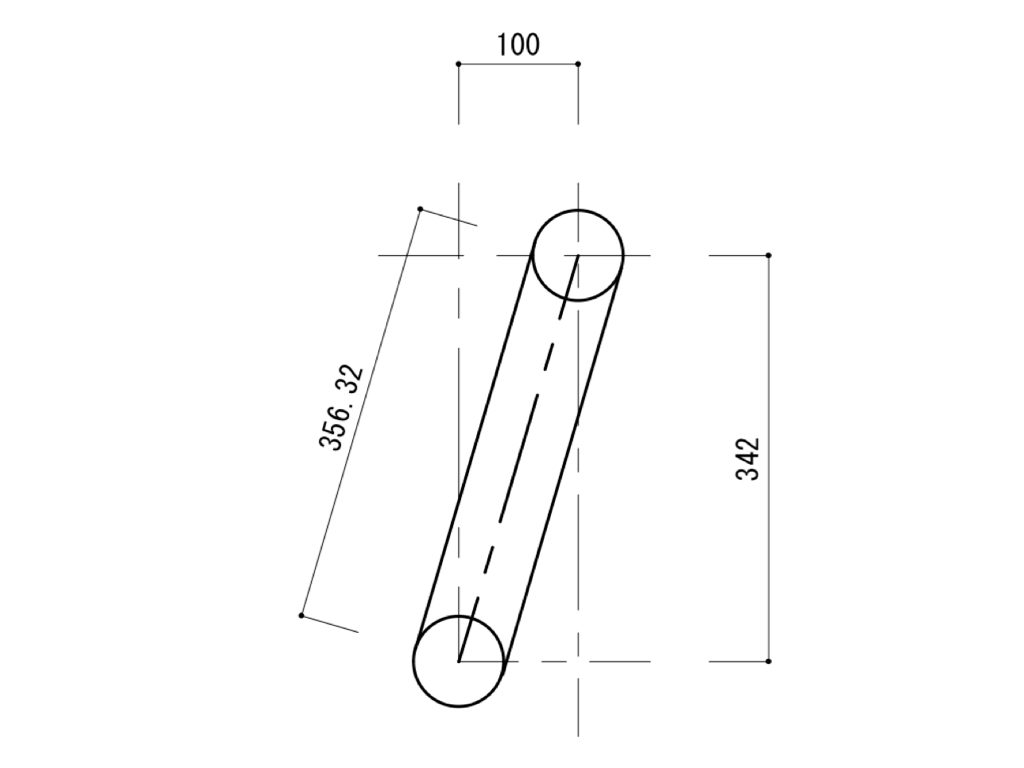

45°の勾配で既設横断管の間を通り抜け、そのまま下流側で接続するパイプのレベルまで下げるようにしています。

この場合、十分な土被りを確保できるものの、問題は地面を掘る量が多くなることです。

と言っても深いところで70cm程度のため人力で掘れ、かつ危険もないのですが、幅が狭いため手間取ることでしょう。

これ以外に良い案を思いつかないため、これで決定することにします。

一方、給水管と同時に敷設する排水管(VU65A)については、排水先の雨水排水路の水面より高くする必要がありますので、浅い位置(土被りが10cm程度)に敷設せざるを得ません。

そこで、通路下については同じ塩ビ管でも肉厚のVP管(VP65A)を用いることにします。