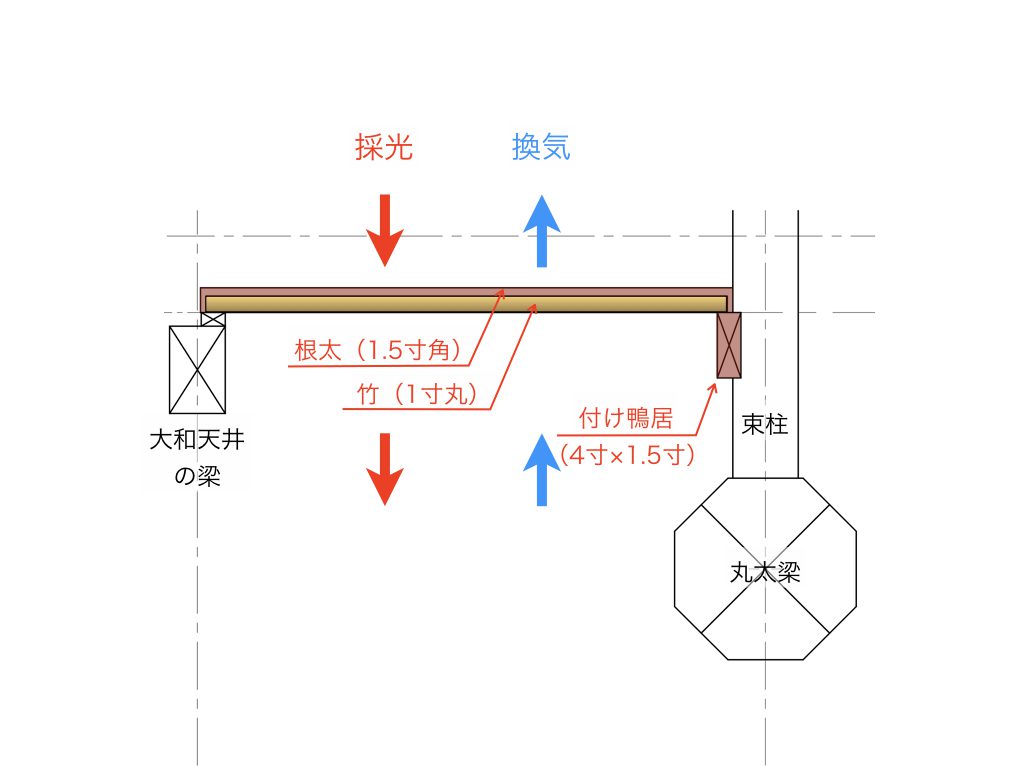

前回、付け鴨居(的なもの)に対して根太を掛けました。

この根太の間に、竹で作る天井材のモジュールを設置することになります。

この天井材のモジュールは、以前に自作した井戸蓋のようなものを考えています。

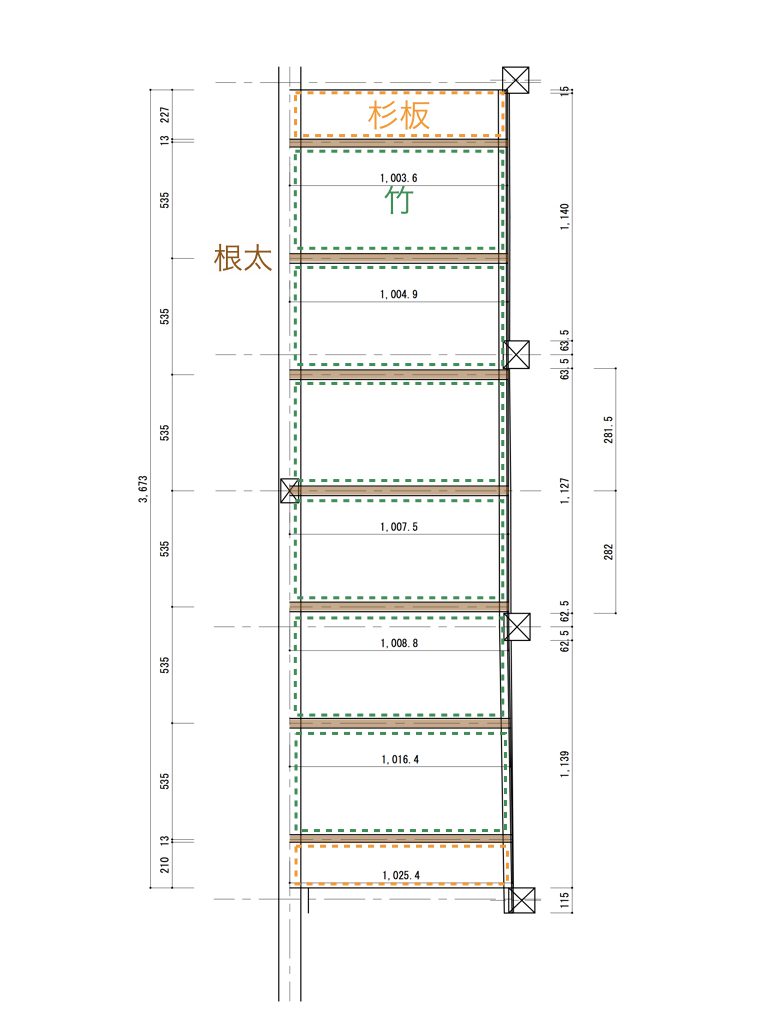

根太のピッチを下図のとおり@535mm(約1尺7寸)にしていますので、天井材のモジュールは長さ490mm(=535-45)、幅1,000mmの大きさとし、これを6個用意することになります。

材料の竹は倉庫内で自然乾燥させてある唐竹(2年前の冬に裏山で伐採)を用います。

まずは、1mの長さで切り揃えます。

山から伐り出してきた竹の長さは3〜4mですので、1本の竹から幅1mのものを3本取ることができます。

また、竹の直径は約30mmですので、1つのモジュールを作るのに竹5本(=490/30/3)が必要になります。

約1坪(3.3m2)の面積の竹天井に対して、このモジュールを6個作って竹30本分(=5×6)です。

1坪に竹30本は意外と多いように感じます。

では、板材の場合はどうなのか(1坪当たりに必要となる立木本数)??

板材の坪単価には関心がいくものの、その立木の姿となると全くイメージできないような有り様です・・・。

さて、切り揃えた竹を水洗いして汚れを落とします。

2年間の自然乾燥により表面の油分が抜けていますので、亜麻仁油で補うとともに磨きます。

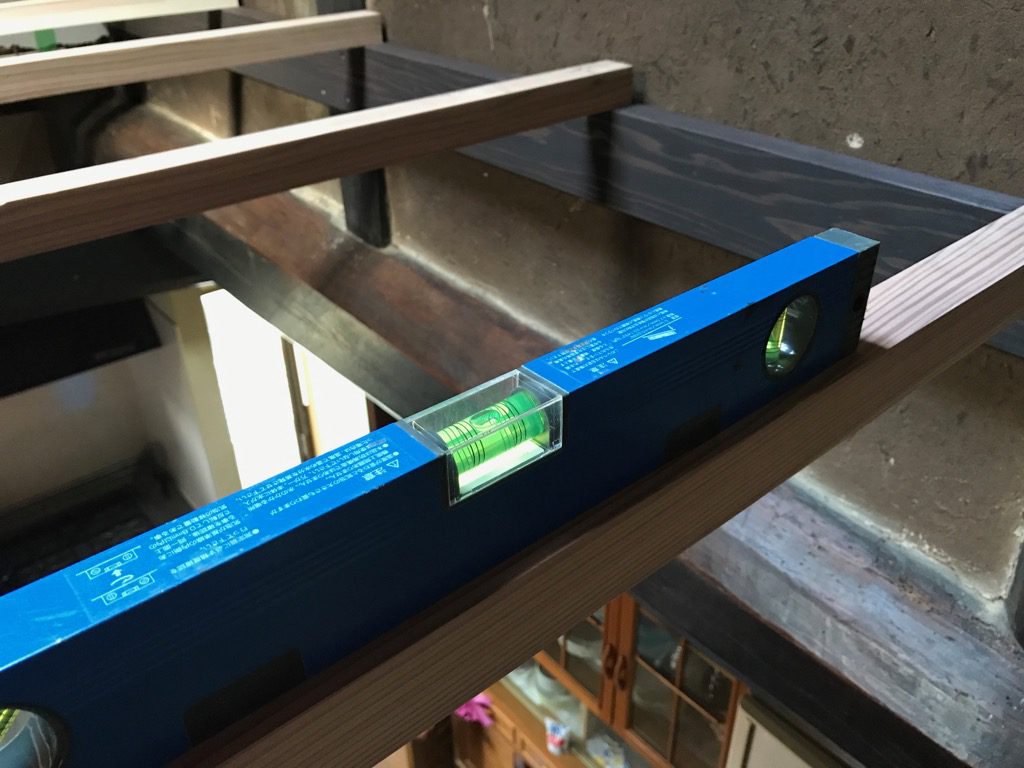

井戸蓋を作ったときと同じ方法で組み上げます。

あと5個、同じものを作ります。

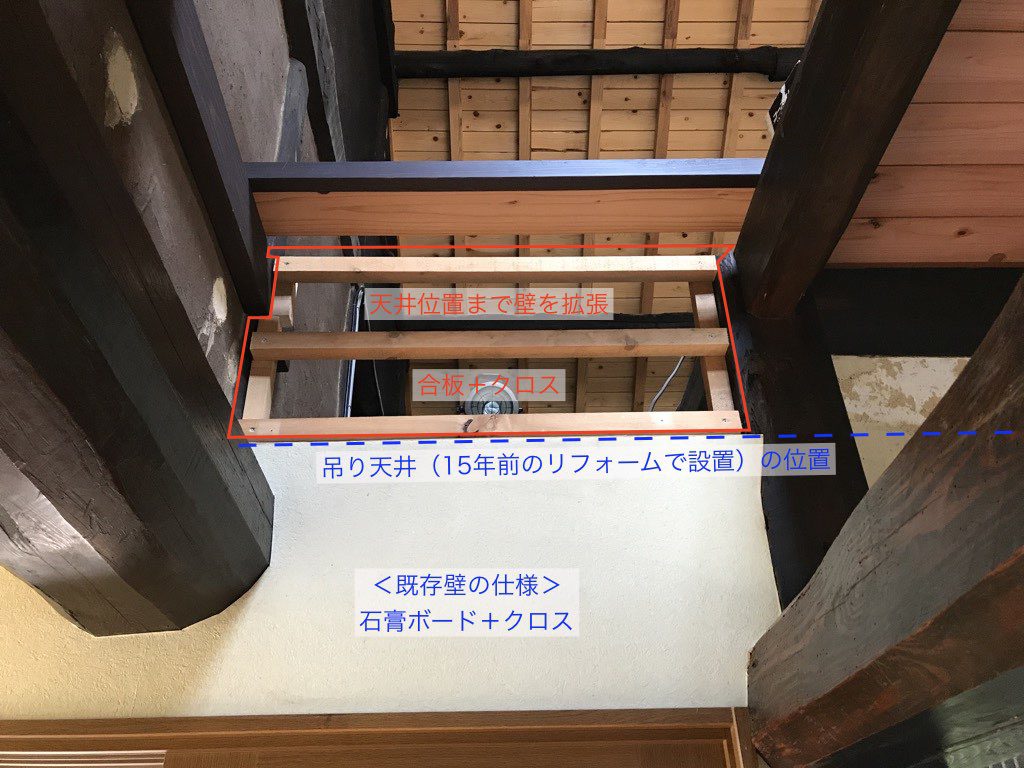

とりあえず、出来上がったものを厨子二階側から仮置きしてみます。

問題なく設置できることだけを確認して、一旦外します(続いて行う壁塗りの支障になるため)。

ところで、こうして竹の天井材を設置して感じたのですが、竹を床材として利用するのも面白そうです。

いきなり居室の床材にするのには抵抗があるとしても、濡れ縁やウッドデッキ(木ではないので「バンブーデッキ」)としてなら最適ではないでしょうか。

超高齢社会を迎えるなか、竹踏みによる健康増進効果が期待できますので、これからのトレンドは「バンブーデッキ」で決まりですね(^_^)