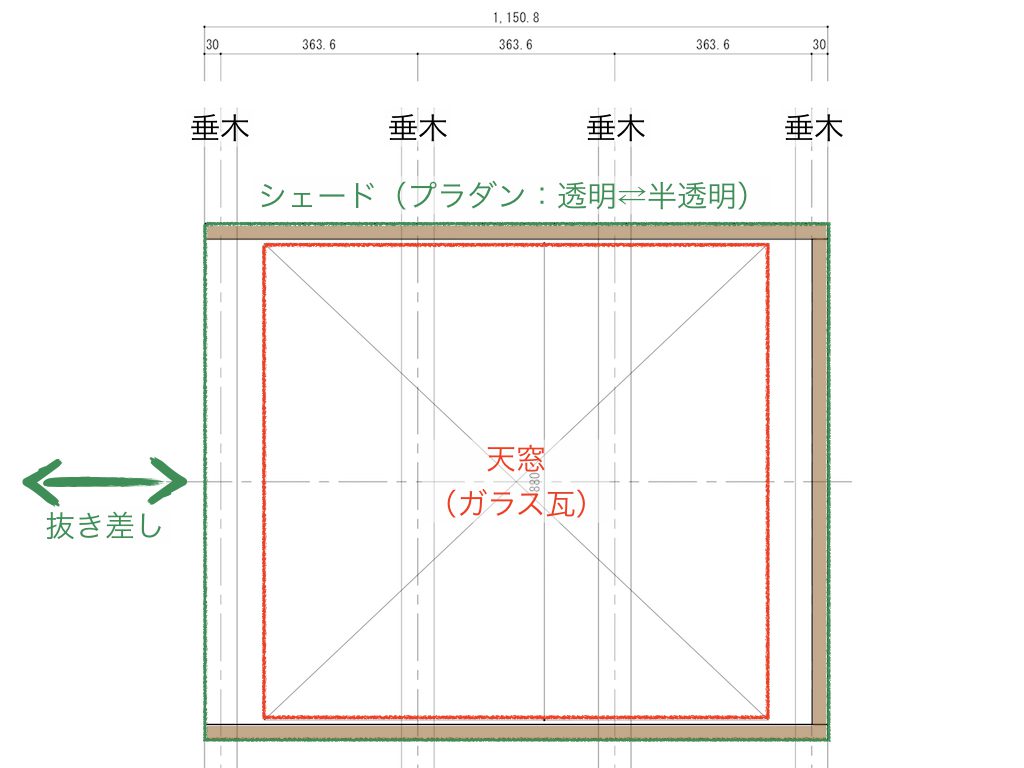

前回、天窓の暑さ対策としてシェードを設けることにしました。

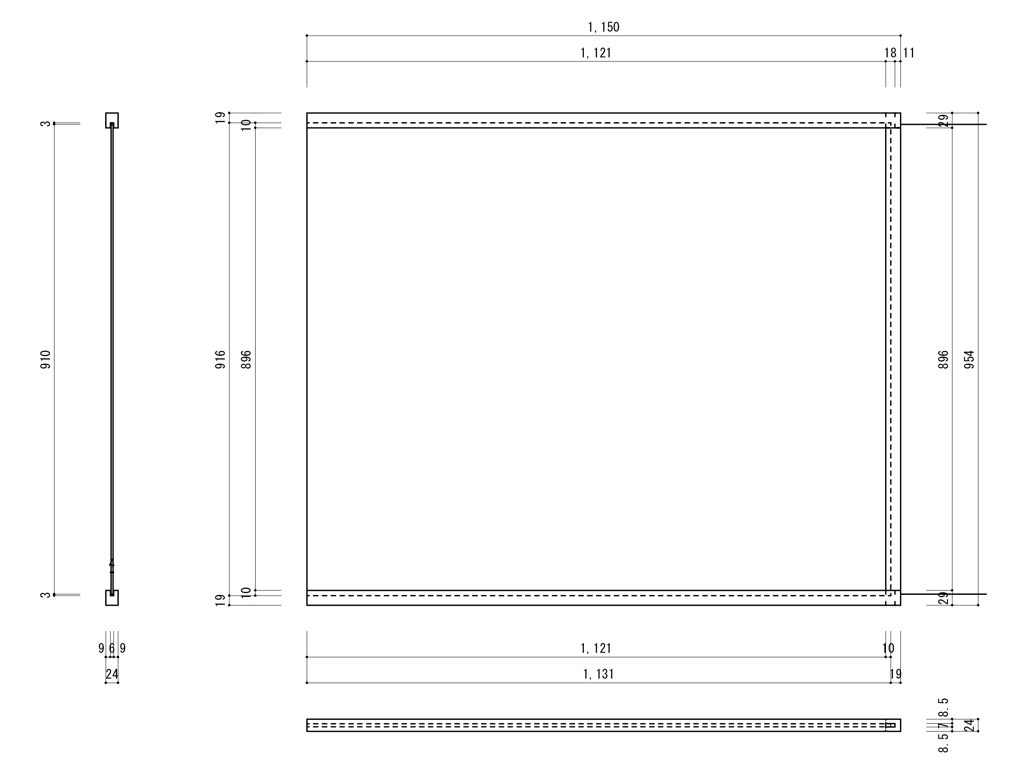

シェード本体には半透明のプラダンを用いることにし、それを抜き差しできるように下図の枠を作ることにしています。

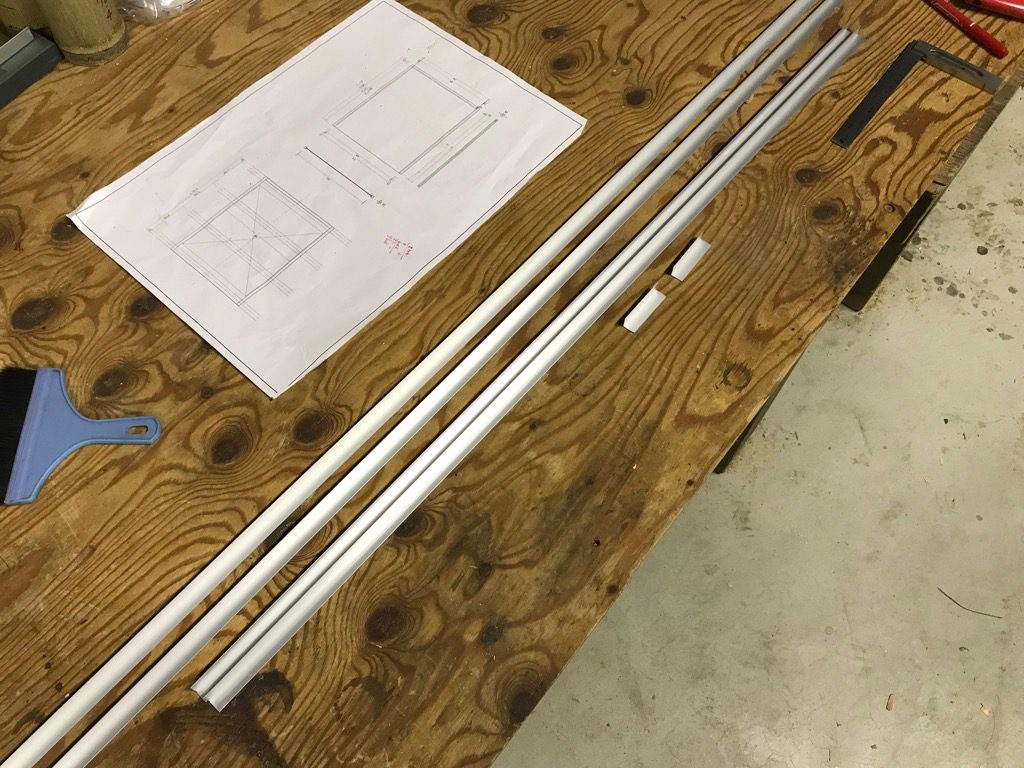

枠材(24mm×29mm)は杉の間柱(105mm×30mm)から木取りすることにし、間柱をバンドソーを使って4分割します(105mm÷4)。

こうして挽き割ったものを自動カンナ盤にかけて24mm×29mmの大きさに揃えます。

所定の寸法で切り、ホゾを墨付けします。

ホゾ組みまでする必要はないようにも思いますが、屋根の下地材(垂木)への取り付け時のこと(不安定な体勢を取る)を考慮し、前もって正確な寸法で頑丈に組めるホゾ組みにしています。

ホゾを加工します(通しホゾ)。

続いて、プラダンの抜き差しするための溝をテーブルソー(+自在溝切りカッター+自作治具)を使って加工します。

溝幅はプラダンの厚さ(4mm)に余裕代(2mm)を加えた6mmとしています。

溝はホゾ部分にまで切るわけにはいきませんので、テーブルソーでの加工はその手前で止めておきます。

残る部分はノミ(6mm)を使って仕上げます。

組み立てます。

枠の4辺のうち1辺がありませんが、この辺からプラダンを抜き差しするため枠を設けられないのです。

しかし、いくらホゾ組みと言っても3辺では安定しません。

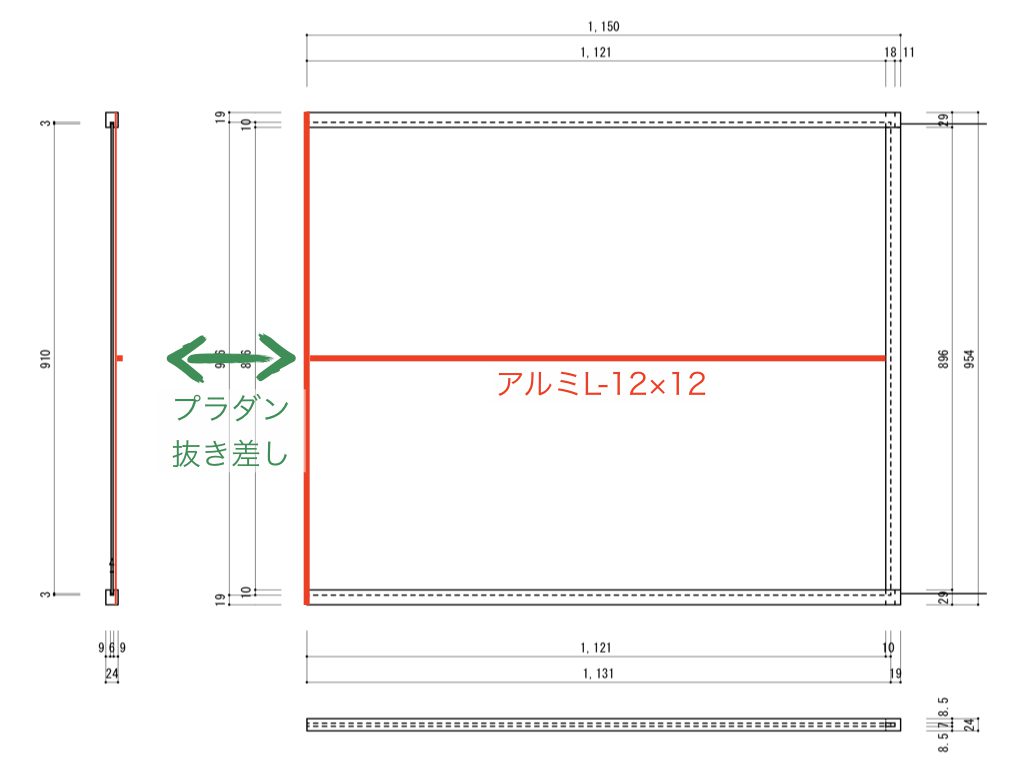

そこで、残る1辺にはアルミ製アングルを取り付けることにします。

また、枠が大きい(1,130mm×910mm)ため、やわいプラダンは自重で中心部が垂れ下がりそうですので、中心にも補助材としてアングルを配置しておきます。

このアングルに強度は求められませんので、建材用のもので、かつ最も小さいもの(L-12×12、100円/m程度)を使います。

枠の1辺に取り付けるアングルは、プラダンを抜き差しする際のガイドにもなりますので、溝の底にアングルの天端が来るように取り付けます。

アングル同士の接合にはブラインドリベット(アルミ製)を用いています(角材への取り付けにはビスを使用)。

同様にして中心の補助材も取り付けます。

これで枠部分の完成です(同じものを2個作製)。