前回で天窓のシェードが完成しました。

そして、シェードの設置により日差しが和らぐことから障子天井を開けることにしました。

こうして換気とともに外気をふんだんに取り込むことで、夏の暑さ対策としたいと思っています(猛暑時は閉じてクーラー稼働)。

一方、障子天井を開けたことで、小屋裏(厨子二階)側は下写真のとおり床に穴が開いた格好になっていて危険な状態です。

厨子二階には私しか上がることはないのですが(電気配線等の管理用)、ぼんやりして墜落してしまうかもしれないため、以前から柵で囲うなどして安全対策を講じなければと考えていました。

ところで昨年、この開口と同様の目的(採光&換気)で、別の開口部を竹天井にしました。

この竹天井の上に乗る考えはなかったのですが(作業等の場合は、根太に合板を掛けて乗る考え)、試しに乗ったところビクともしませんでした。

竹は太さが1寸(30mm)程度のものですが、筒状の断面形をしているだけあって頑丈なものです。

これだけ頑丈であれば、先の障子天井の開口部にも竹を渡しておけば、私の体重程度(65kg)であれば竹が折れて落下するようなことはないはずです。

柵を作るよりも容易(しかも材料費不要)ですし、見た目も涼しげになり、障子天井を開ける夏季に相応しいかもしれません。

そこで、転落防止策と意匠を兼ね、この開口部に竹を設置することにします。

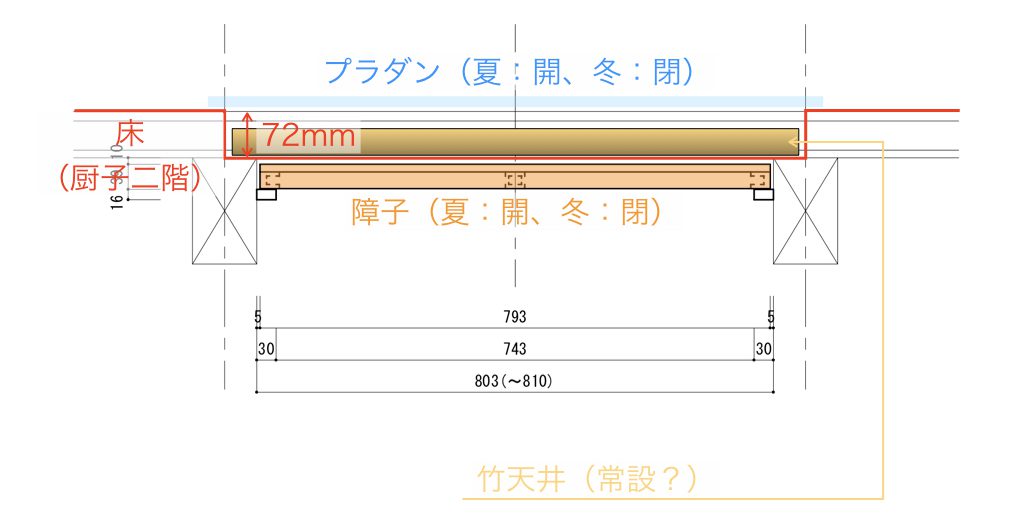

障子天井箇所の断面は下図のとおりです。

ちょうど断熱用のプラダンと障子との間に空間(t=72mm)があり、ここに直径1寸(30mm)程度の竹を渡すことができます。

竹を敷き並べるだけでも良いのですが、脱着や強度のことを考えると、昨年の竹天井のようにモジュール(井戸蓋式)で作るのが良さそうです。

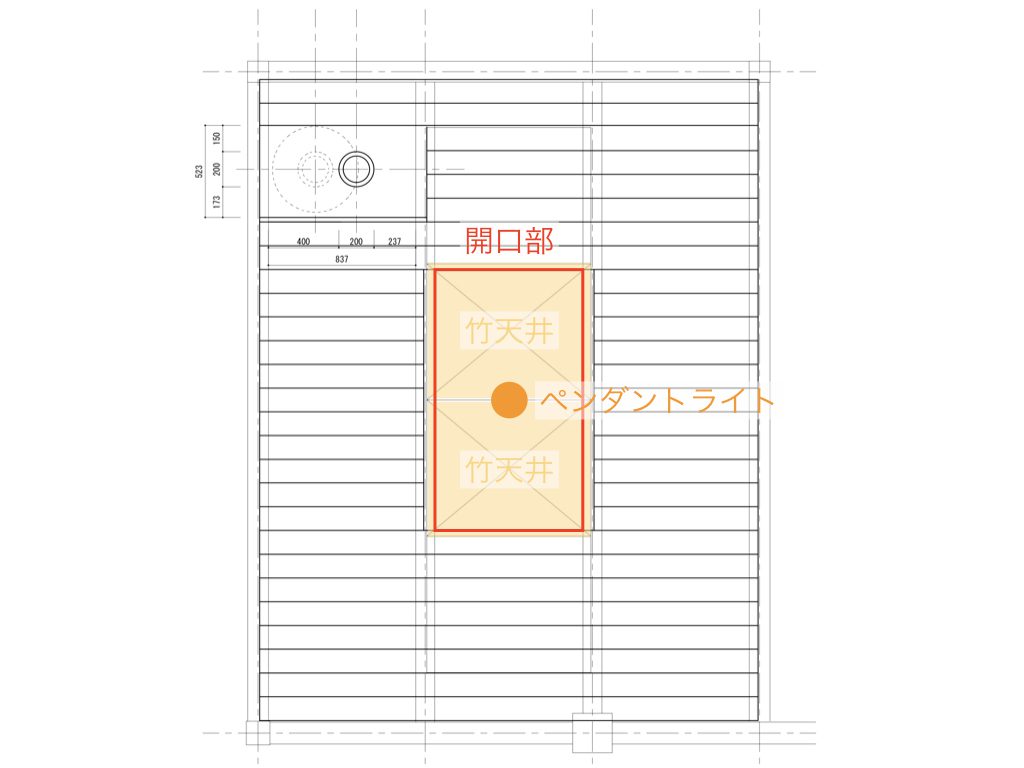

障子天井箇所を平面で見ると下図のとおりです。

開口の中央にペンダントライト(1Fのテーブル用)を掛けていますので、これを挟んで2つのモジュール(1個のサイズ:W910mm×L725mm)に分けることにします。

結局は昨年の竹天井と同じになりますので、実は、ほかに何か面白いことができないかと考えていました。

そのひとつとして考えたのが、竹小舞を使う案です。

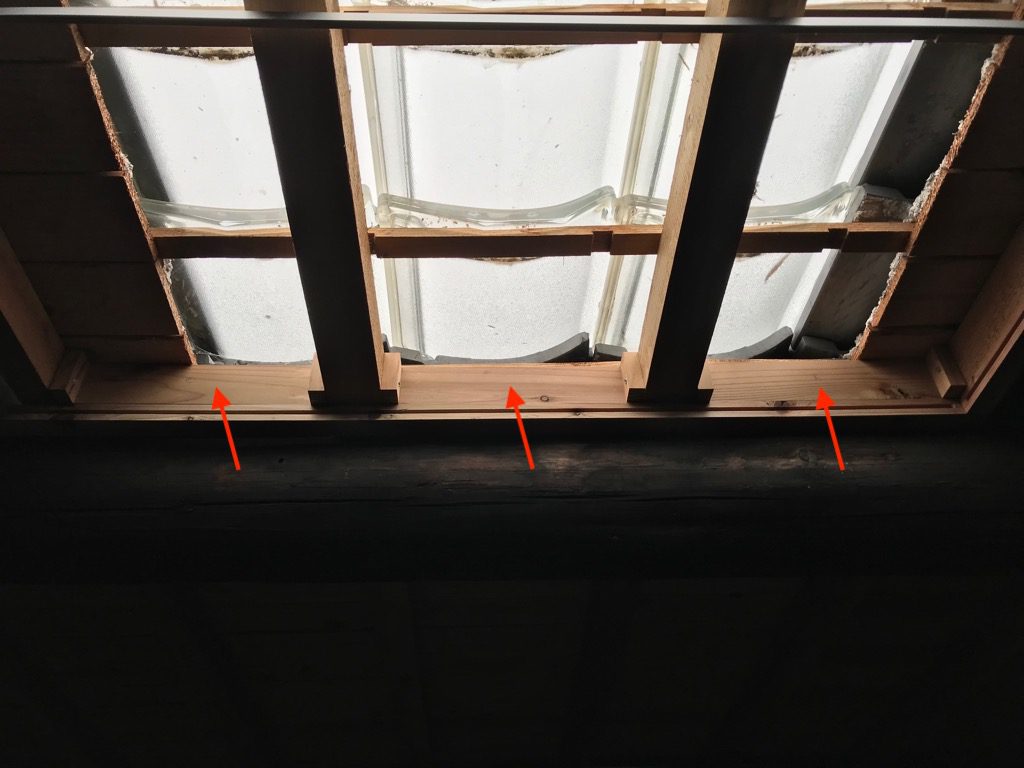

現在、土壁を修復するため竹を使ってエツリ(小舞掻き)をしているところがあるのですが(下写真)、たまたま背後にある照明を点けたところ良い感じになったのです。

ただ、問題は強度面です。

壁に使うよりもヒダチ(間渡し竹)を太くするとともにピッチを狭くすれば頑丈になりますが、ここは当初の目的(墜落防止)を優先し、竹小舞を使う案は見送ることにしました。