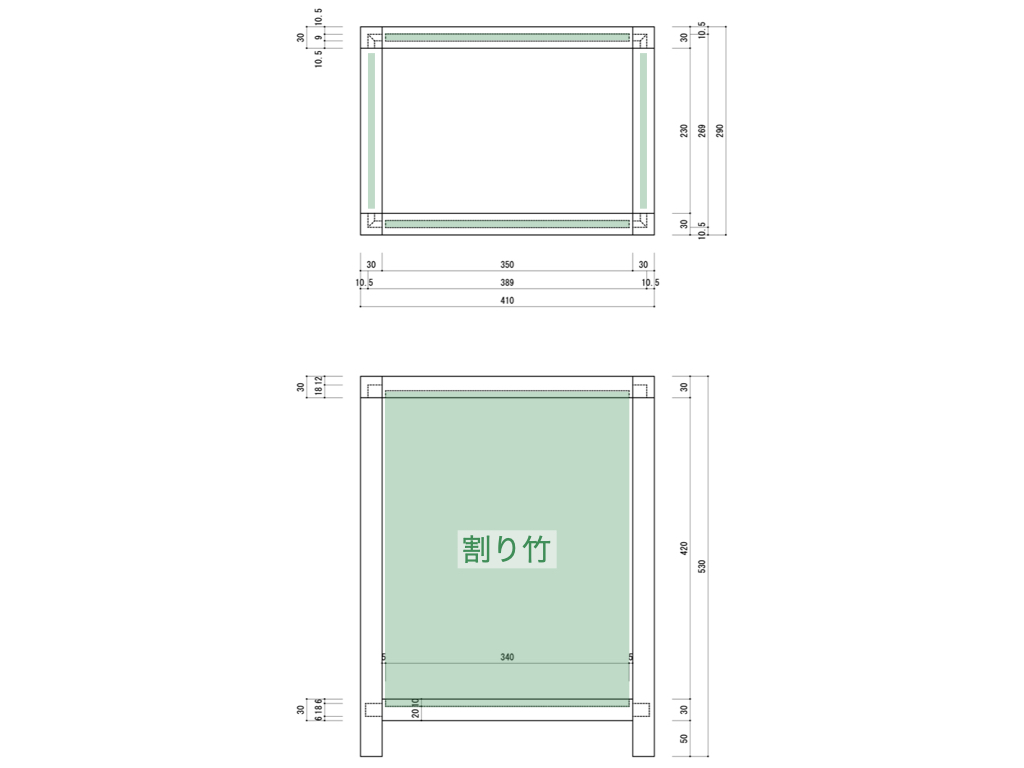

割り竹を用いたゴミ箱を作ることにし、前回、骨組みとなる部材を加工するところまでできました。

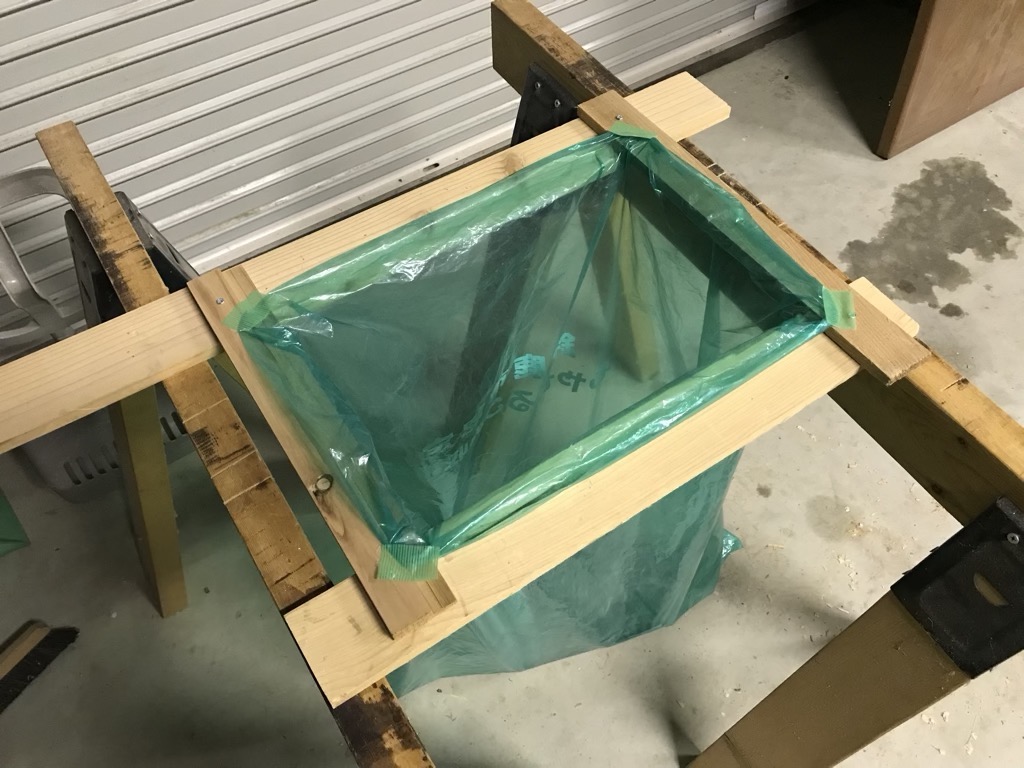

これらを組みます。

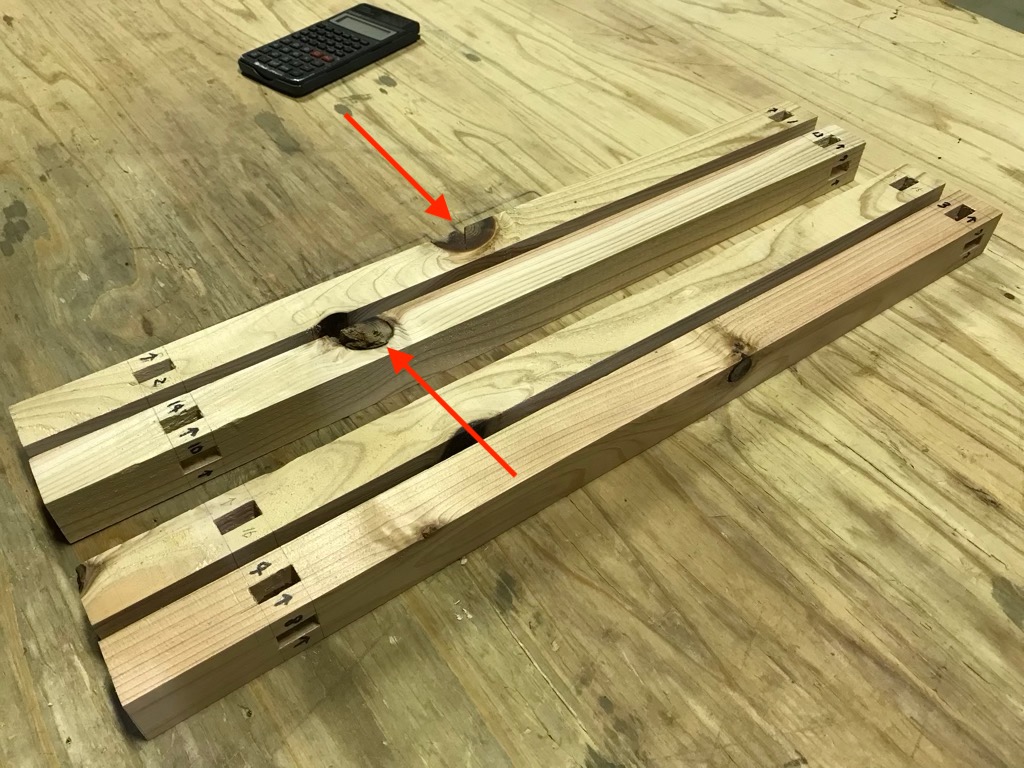

ところで、今回用いた木材は本来は下地材(間柱)として使われるもので、下写真のように大きな節があります。

節が箱の内側に来るようにしていますが、それでも上写真のような大きな節は目立ちます。

節を無くすことはできませんが、せめて穴になっているところはパテ埋めしておきます。

白木も良いですが、ゴミ箱として使えば直ぐに汚れるでしょうから塗装しておくことにします。

塗料はいつものオイルステイン(VATON:オーク色)です。

塗装したことで節も目立ちにくくなりました。

これで骨組み部分は完成になりますので、次に割り竹を加工していきます。

所定の寸法で切り、表面に亜麻仁油を塗布して仕上げます。

(上写真の分量があれば十分かと思ったのですが、これでは足りませんでした。意外とたくさん要るものです。)

竹をしならせ、上下の溝にはめ込んで取り付けます。

良い感じになりました。

竹は真っ直ぐに成長すると言っても自然のものですので僅かな曲がりがあります。

この曲がりが割り竹どうしの間に隙間を生み、明るく優しい印象になるように感じます。

底板について、割り竹を取り付ける際に邪魔になりそうに感じ、まだ張っていない状態です。

割り竹の取り付けが完了したため底板を張ります。

底板には以前解体した祖父の箪笥の薄板を再利用しました(ほかに木箱も作製)。

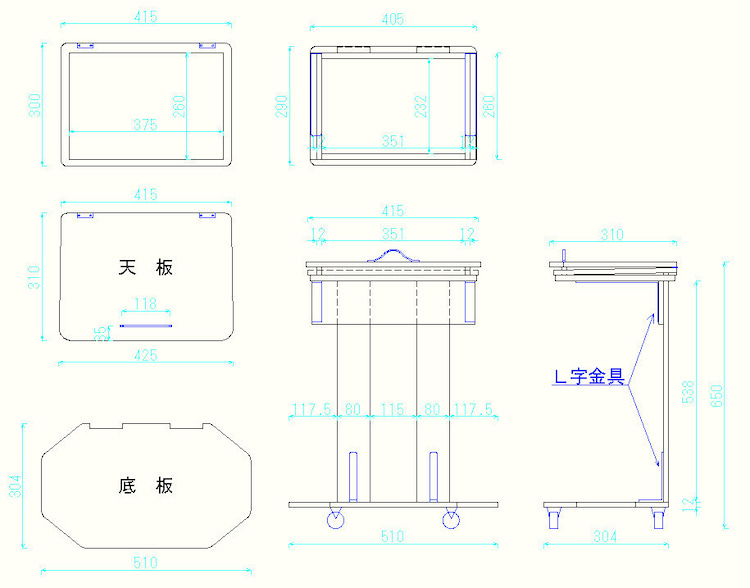

あと何かしておくことがあるだろうかと、今回参考にさせていただいた図面を見直してみると底にキャスターがつけられています。

今回作るゴミ箱はシステムキッチンの前に置くかもしれず、その場合、容易に移動できたほうが良いです。

そこで、キャスター(4輪とも自在タイプ)を取り付けることにして百圴の安物(2輪100円)を購入。

ところが、取り付けてみるとゴミ箱がガタつきます・・・。

キャスターを取り付ける前にガタつきはなかったためオカシイなあと思いつつ一旦取り外すことに。

取り外したものをよく見ると、なんと高さがそれぞれ微妙に違うではありませんか!

ゴミ箱は重量があるわけでもなし、とりあえず動けば十分と百均の安物に飛びついたのが失敗でした・・・。

ゴミ箱側を調整して高さを合わせる手もありますが、プラスチック製の車輪とフローリングとの相性も良くないため、ホームセンターで車輪がゴム製のものを買い直しました。

百均のもの(上写真で黒色)は4輪で220円。

それに対してホームセンターのもの(上写真で灰色)は4輪で350円です。

大した価格差でもありませんし、ホームセンターのものは精度が良いだけでなく、軸の回転部分にベアリングも入っています。

買い直したキャスターを取り付けるとガタつくこともなく動作もバッチリです。

<続きます>