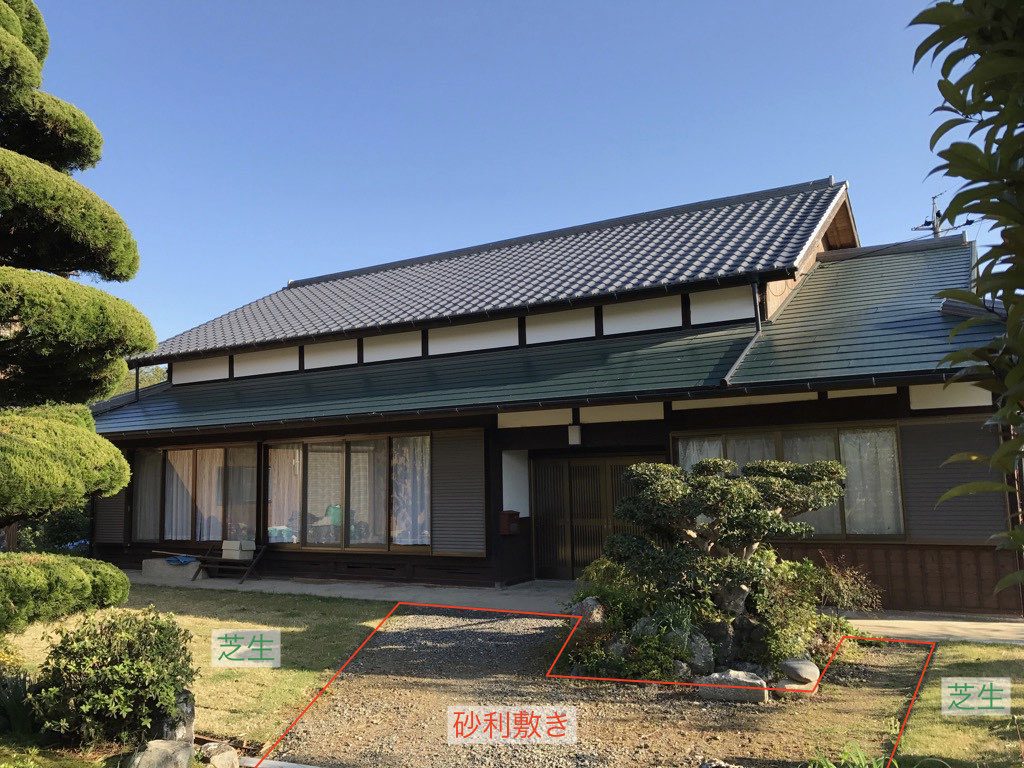

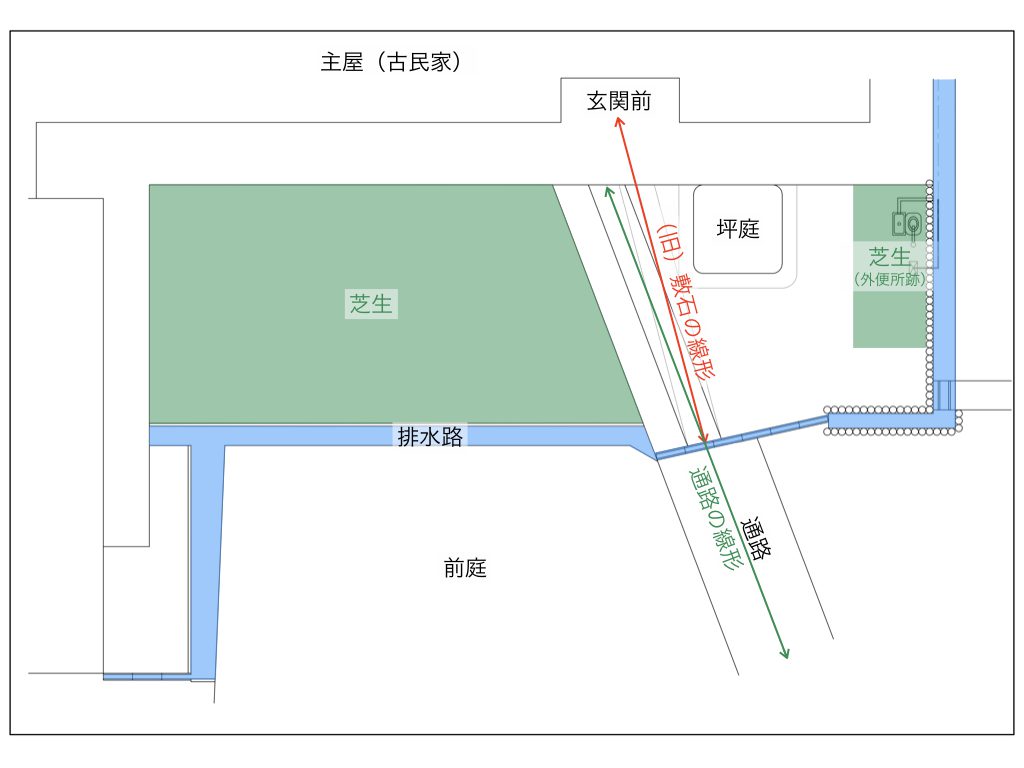

一昨年、主屋前の砂利敷きだったところを芝庭に変えたものの、1/3程度(下写真で朱色線で囲む範囲)は砂利敷きのまま残っています。

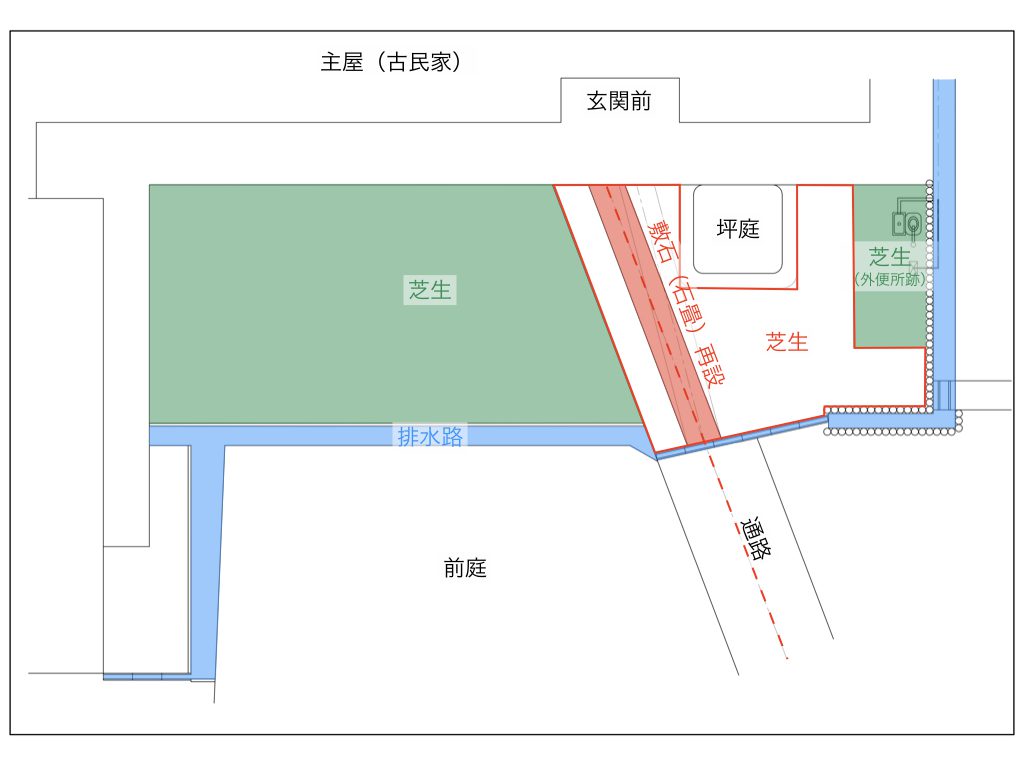

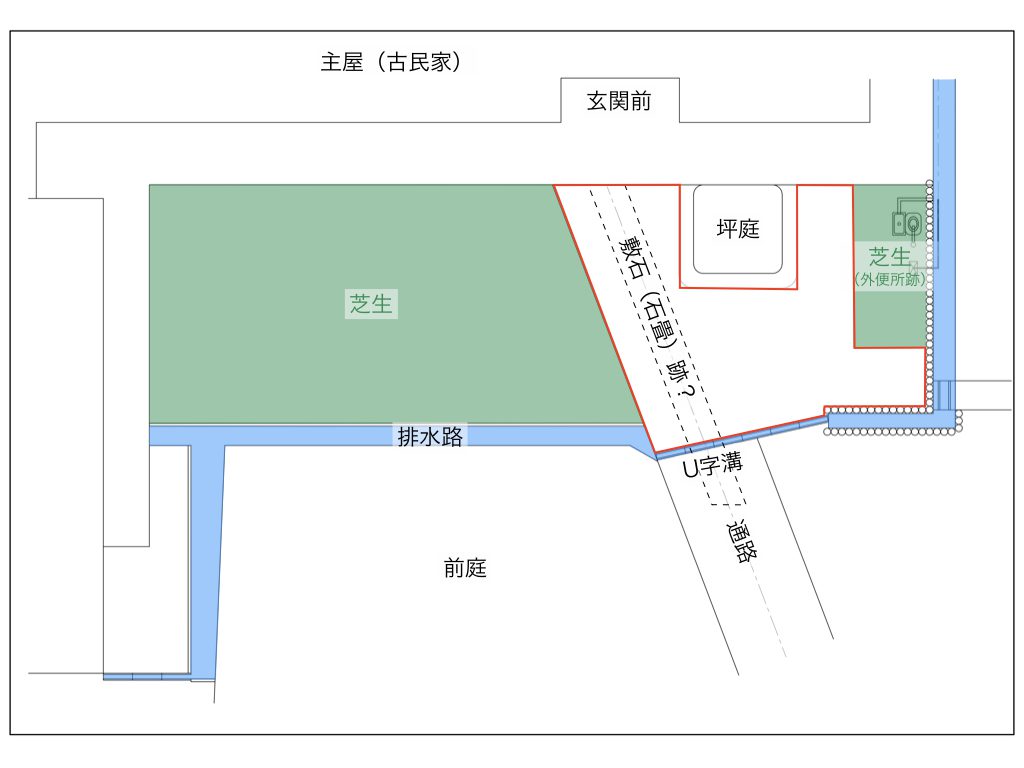

この箇所の整備方法について、前回検討した結果、敷き砂利を撤去せずに芝庭を拡張し、それにあわせて地中に埋もれている敷石(石畳)を再生することにしました。

整備方法が決まったことで工事(diy)に着手することにしますが、植栽(芝)工事に先行して土木(敷石)工事を行う必要があります。

そこで、敷石を再設すべく、まずは敷石上にある砂利(土混じり)を撤去します。

ほとんどの敷石がそのままの状態で残っているようです。

敷石の再設位置に水糸を張ってレベルを確認します(敷石は上写真で緑色線の位置にありますが、再設時に朱色線の位置に変更することにしています)。

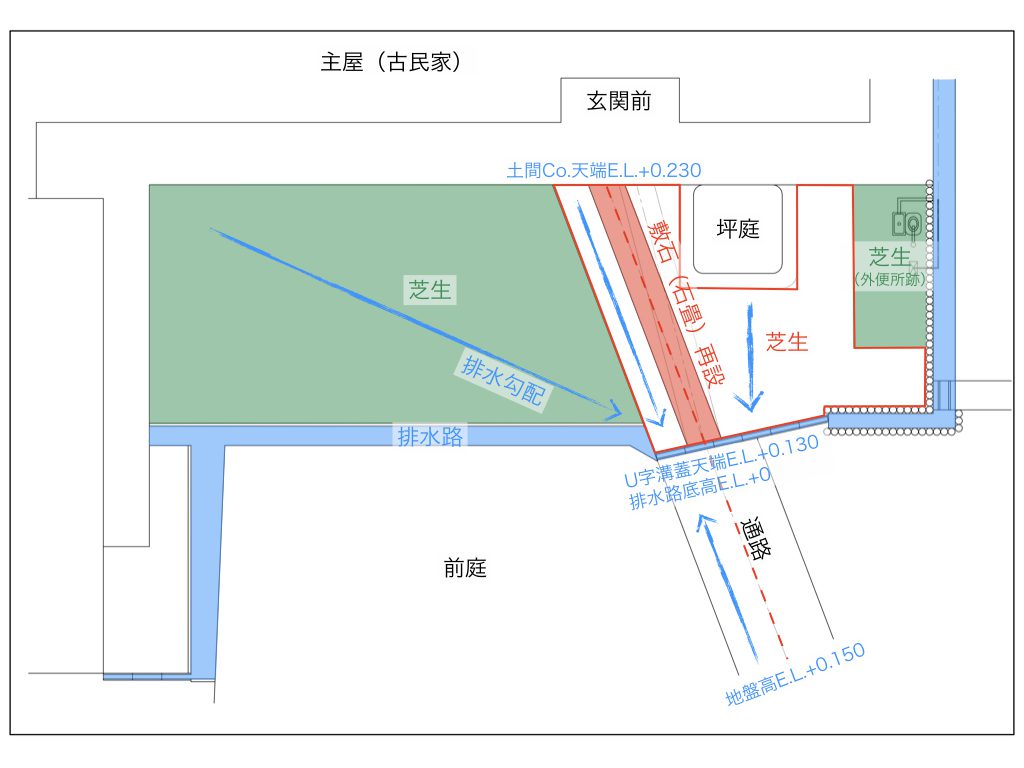

敷石は前後に接続する部分とフラットにするため、起点側(上写真手前側)はU字溝蓋天端、終点側は主屋土間コン天端にあわせ、それを結ぶ縦断勾配とします。

起終点のレベルをとると下図のとおり100mmの高低差があり、U字溝側に向かって下がっています。

この勾配で敷石を設置し、この敷石にあわせて芝庭の面を作れば、雨水が滞らずに排水されることになります。

ちなみに、土間コン側の断面は下写真のとおりです。

昔の土間は粘土を締め固めたもの(三和土)ですので、水に弱いです。

このため、敷石よりも土間のほうを高くして雨水が流れ込まないようにしてあるようです。

今回は、土間が既にコンクリートになっていることや、逆方向に排水勾配を取れることから、敷石と土間コンの高さは同じにしています(バリアフリーです^_^)。

昔の土間や敷石は今のように外注するのではなく自分たちで施工したわけですが、こうして昔のものを目にするとよく考えられていることに驚きます。

敷石もうまく組まれていますし、私のように経験がない者が果たして昔の人のようにできるのだろうかと不安にも感じます。

そんなことで、まったく同じ形に石を組めば容易だろうと考えたものの、実際にやってみると大苦戦・・・。

石組みはまさに一期一会で、一度外した石を再び同じ形に戻すのは想像以上に難しいのです。

これは一から組むしかないと諦め、一旦、全ての石を掘り起こすことに。

底には掘り起こした石の形状により凸凹がありますので、砂利を敷き均しておきます。

石はもちろん天然石ですので、それぞれの形の特徴を捉えてパズルのように組んでいきます。

長くやっていると頭が痛くなってきますので、上写真程度の区間ごとに休憩を挟みながら気長に作業します。

それでも段々と出来てきます。

敷石を組む際にモルタルを使用すると良いのかもしれませんが、そうすると石自体の再利用が難しくなるため使っていません。

このため、土混じりの砂利(最初に撤去したもの)を底に敷いて基礎にしています。

ただ、これだけだと据え付け時に石が動いて施工しにくいため、上写真のとおり粘土(主屋改修工事で発生した壁土)で仮固定しています。

そして、最終点まで到達!

現状では敷石が両側の地面より高くなっているため、降雨があれば目地から砂利が流出しかねません。

そこで、両側面も粘土で固定しておきます。

とりあえず砂利が流出することはなくなりましたので、敷石表面に水を掛けて洗ってみます。

灰色の石ばかりだと思っていましたが、なんと様々な色のものがあります!

これを作ったご先祖は、なかなかの洒落者だったようです。

敷石は線形を変えて再設しましたが、通路(下写真で手前側)の方向と一致して良い感じになりました。