前回、天窓用シェードの枠部分が完成しました。

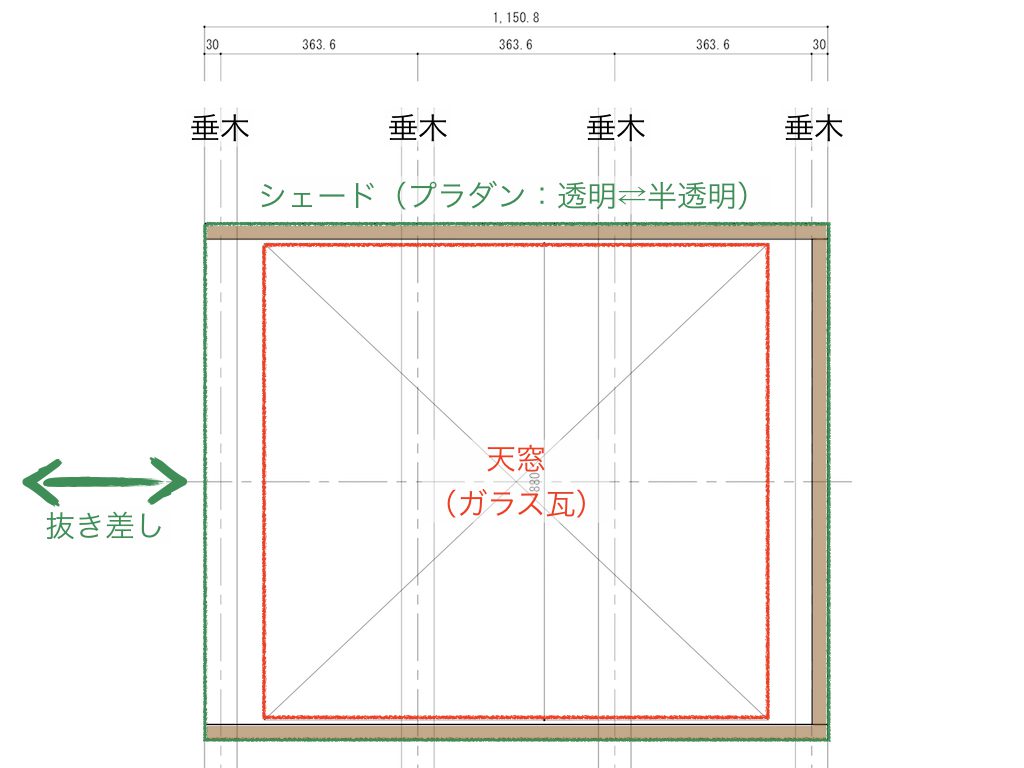

この枠に半透明のプラダンを差し込むことで、天窓のシェードとする考えです。

プラダンはポリカーボネート製のもの(4mm厚)が耐候性があって良いのですが、3×6尺サイズで1枚2千円程度と高価で、しかも半透明(乳白色)のラインナップもありません。

このため、一般的なPP製のプラダン(4mm厚、1枚700円程度)にするつもりが、どの道、耐候性がないのであれば養生用のプラダン (PP製、2.5mm厚、1枚200円程度)でも良いのではないかと思案。

結局、安価な養生用プラダンを購入(2枚で4千円程度の出費を覚悟していましたが、400円で済みました。安物買いの銭失いになる予感が・・・)。

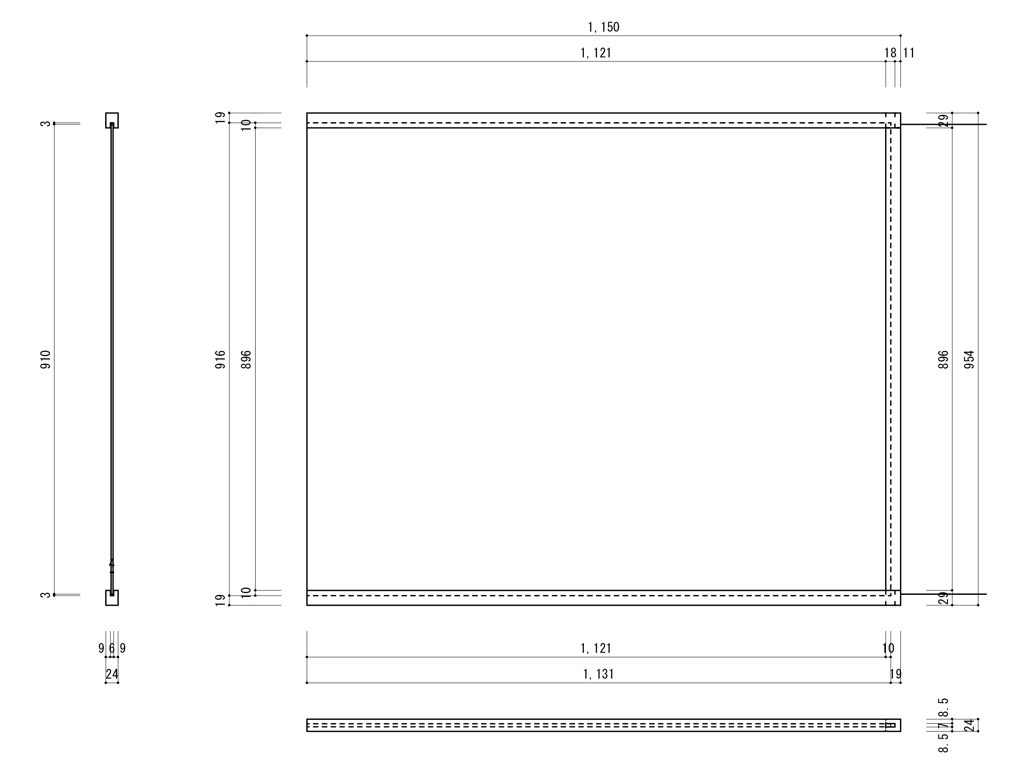

2枚のそれぞれを所定のサイズ(1,130mm×910mm)でカット。

これで準備が整いましたので、天窓箇所に取り付けることにします。

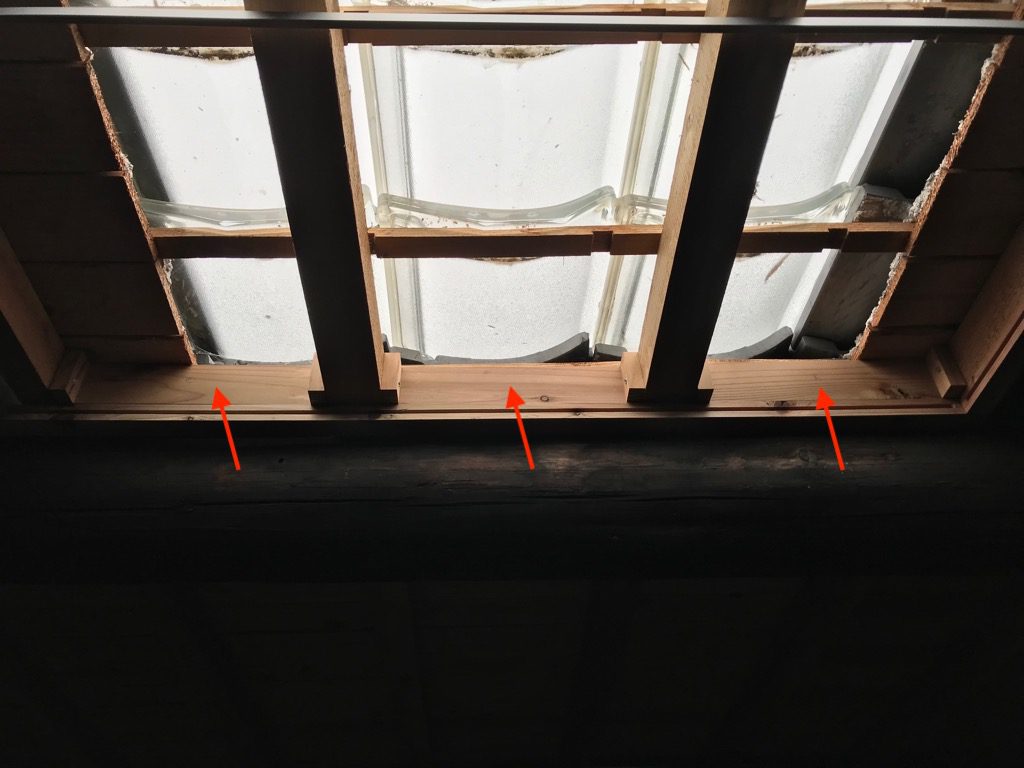

枠を垂木(尺2寸間隔×3スパン分)にビス留めします。

今回設置するものはシェードとしてだけでなく、瓦の隙間から入ってくるゴミ受けを兼ねています。

このため、垂木間に面戸(上写真で朱色線)を設けることでゴミがプラダン上に溜まるようにしておきます。

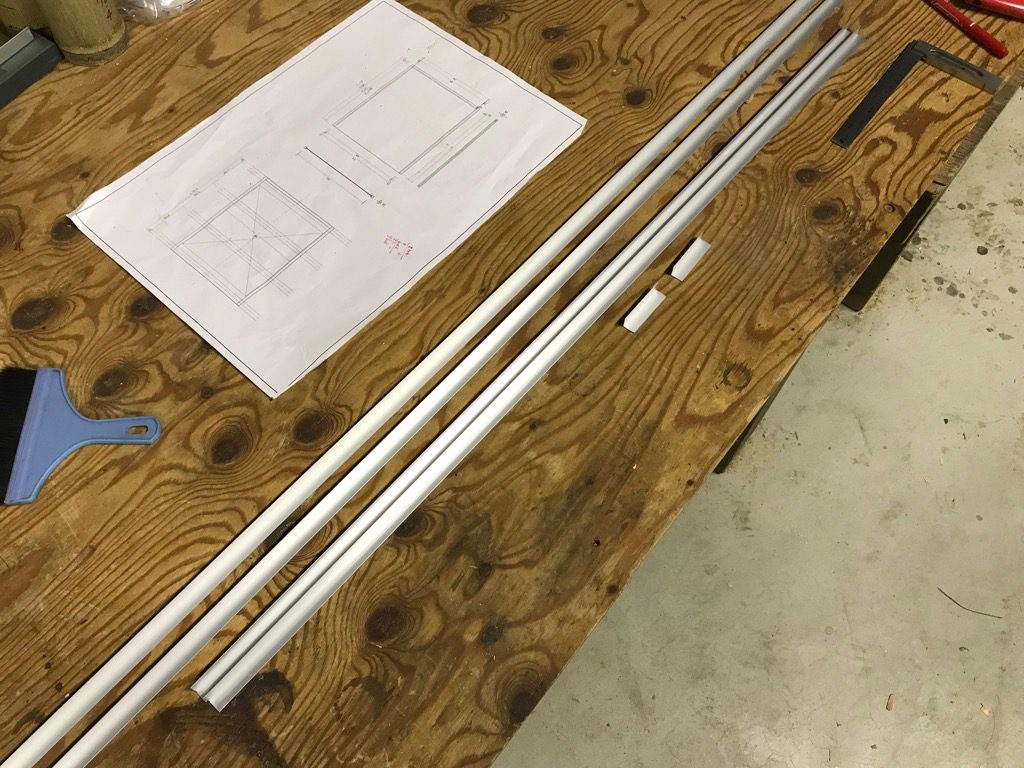

垂木のサイズは2寸角(60mm)のため、同サイズの角材を切って嵌め込めば良いのですが、手元に適当な端材がありません。

蓋にするだけで強度は求められませんので、4分厚の板材(端材)を60mm幅で挽き割って使うことにします。

板では垂木間に固定しづらいため両端に角材をつけることにし、適当な角材を長さ60mmで切り出します。

垂木間に取り付けます。

これでプラダンをセットできる状態になりました。

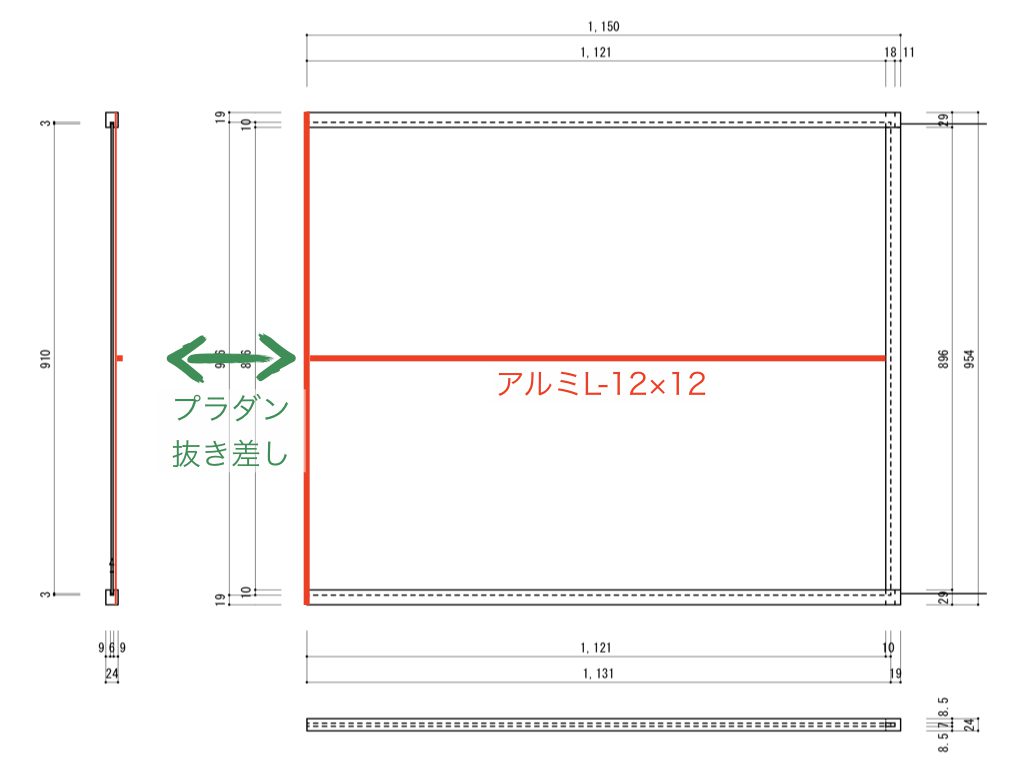

枠に設けた溝にプラダンを差し込みます。

養生用のプラダンは厚さが2.5mmしかなくて柔いのですが、中央に補助用のアングルを入れてあるためスムーズに差し込め、また中央部分が自重で垂れ下がることもありません。

同様に2箇所とも設置して完成。

写真では分かりづらいですが、シェードを取り付けたことで明るさが6〜7割程度に減ったような感じです(暗くなっても昼間であれば照明なしで十分作業できる明るさ)。

シェードの設置により日差しが和らいだことから、これまでシェード代わりになっていた障子天井を開けてみます。

竹天井に加え、この開口からも十二分の換気がなされることでしょう(夏季のみ)。

また、居室から小屋裏(厨子二階)が見えるようになって開放感もあります。

厨子二階側見ると・・・

下から上を見るのは良いものの、上から下を見ると足がすくみます。

厨子二階は電気配線等の管理用として私しか上がることはないのですが、それでも何の落下防止策もないと言うのは危険ですね・・・。