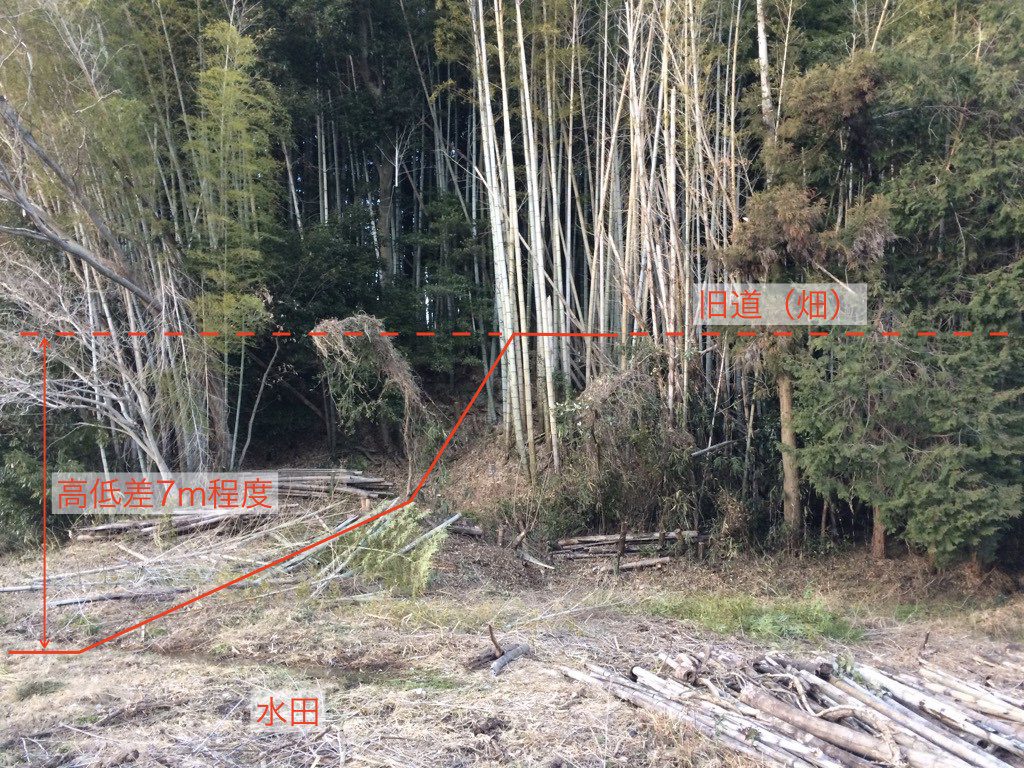

山裾部分について樹木がなくなりましたので、1間(1.8m)程度の幅で除草することにします。

地元の長老から、山に隣接した田畑では山側に1間入ったところで土地境界が設定されていることがあると聞いたことがあります。

田畑にせり出してくる樹木を田畑の所有者が管理できるように、そのようにしてあるわけで、これに倣って1間幅としました。

(今回作業しているところは斜面も我が家の敷地ですが、やり出せばキリがありません・・・今シーズンは1間幅ですが、いずれは全面を手入れしたいと思っています。)

刈り払い機を使って除草。

毎度のことですが、篠竹や笹に刈り払い機が悲鳴をあげながらも無事完了。

除草により上写真で矢印で示す樹木(クヌギ)の根元部分が現れましたので、これも伐採します。

根元の直径は15cm程度で伐るのは容易ですが、根元を伐っても上部でツルが巻きついているため倒れません。

ツルを切ったり解いたりして伐倒完了。

ストーブの薪にするため玉切りします。

枝(上写真で奥側)も焚き付けに使います。

かなり細い枝については、鉈で細かくバラして田面にばら撒いておきました。

ツルも同様に処理しました。

薪用に玉切りした今更ながら、クヌギなら玉切りせずにシイタケのホダ木にしたほうが良かったような・・・

除草と伐採により、幾分かはスッキリしました(以前伐採したシロダモの枝葉の処理がまだ終わっていません)。

上写真で矢印で示す箇所には篠竹が密集しています。

斜面に生えている樹木はそれほど大きくなっていませんので、下草さえ刈ってやれば案外良い雑木林になるかもしれません。

玉切りしたものを軽トラに積んで自宅に引き上げてきました。

割り木にするのはしばらく先になりそうです。

それまではこのような形で雨ざらしにしておくことにします。

下写真は昨シーズンに伐採し、今シーズンに引き上げてきたものです。

広葉樹で乾燥していますので割るのに苦労しそうです。