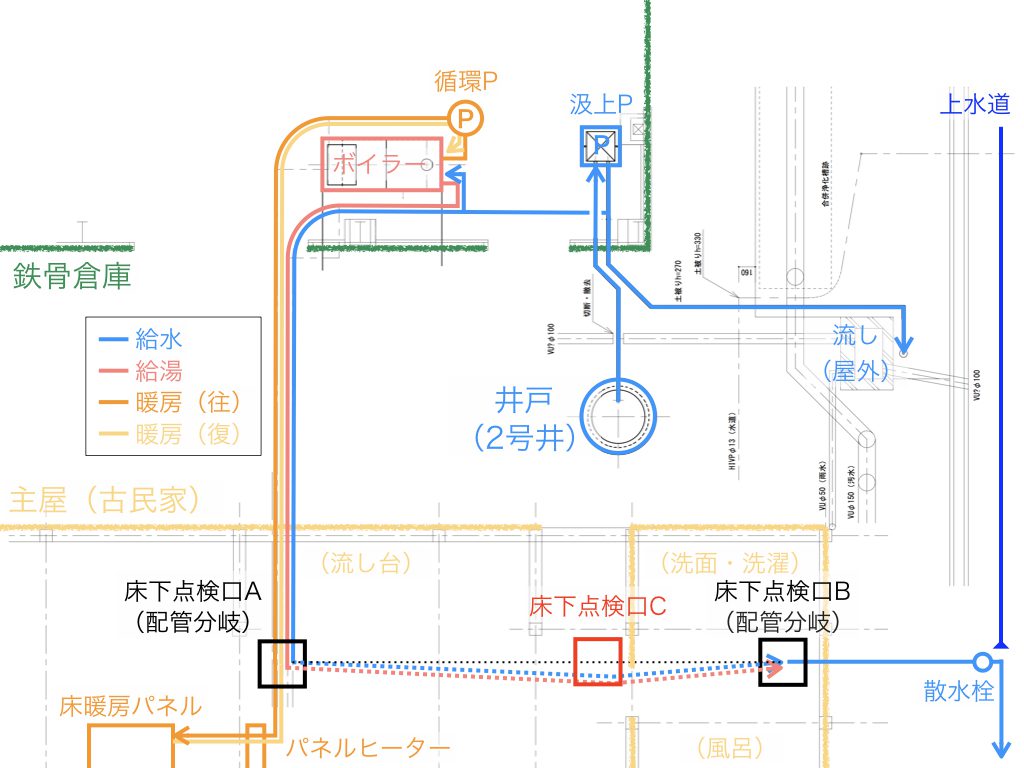

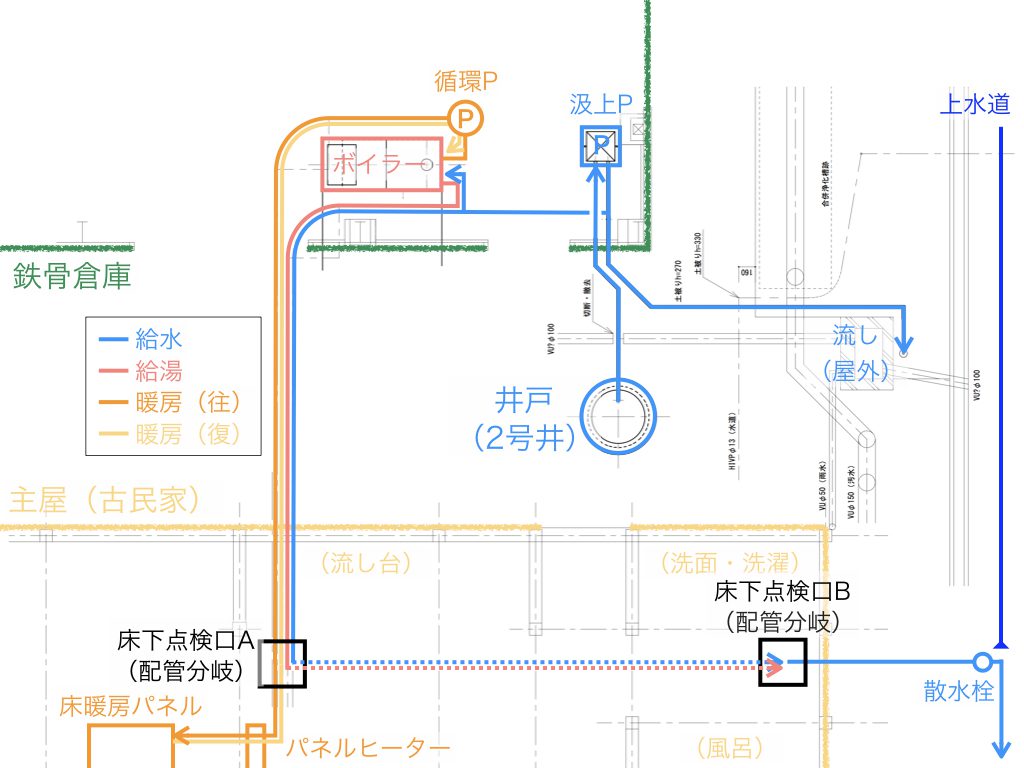

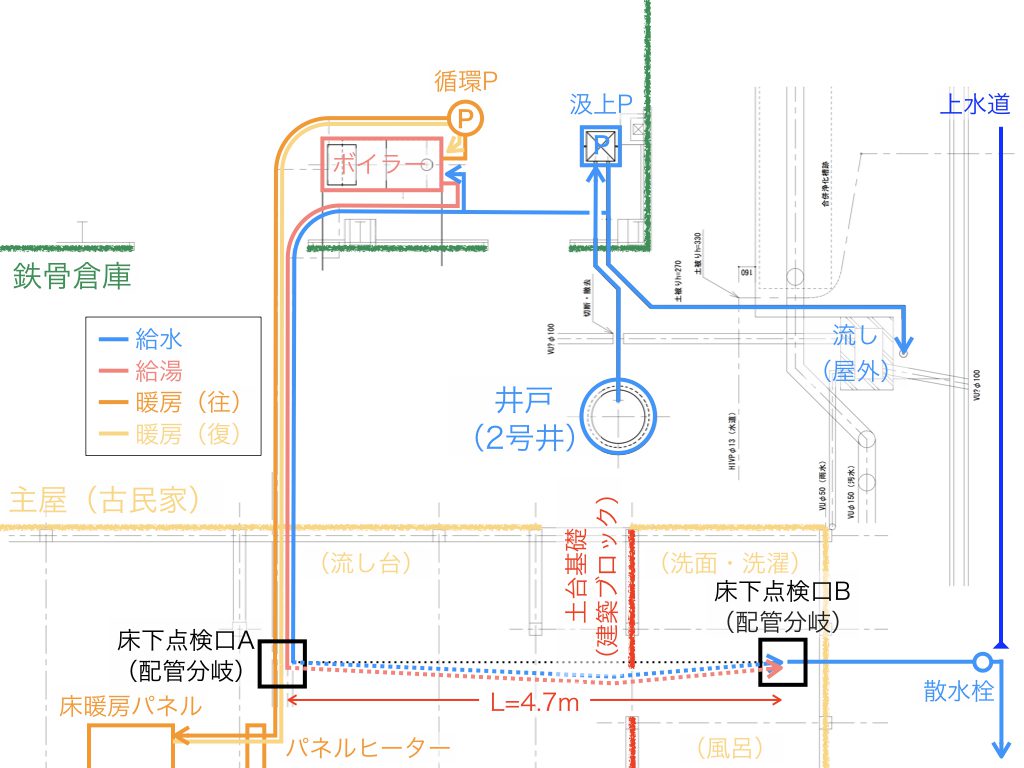

前回、屋内(床下)の配管について検討した結果、下図の点線で示すルートでパイプ(給水管&給湯管の2条)を敷設することにしました。

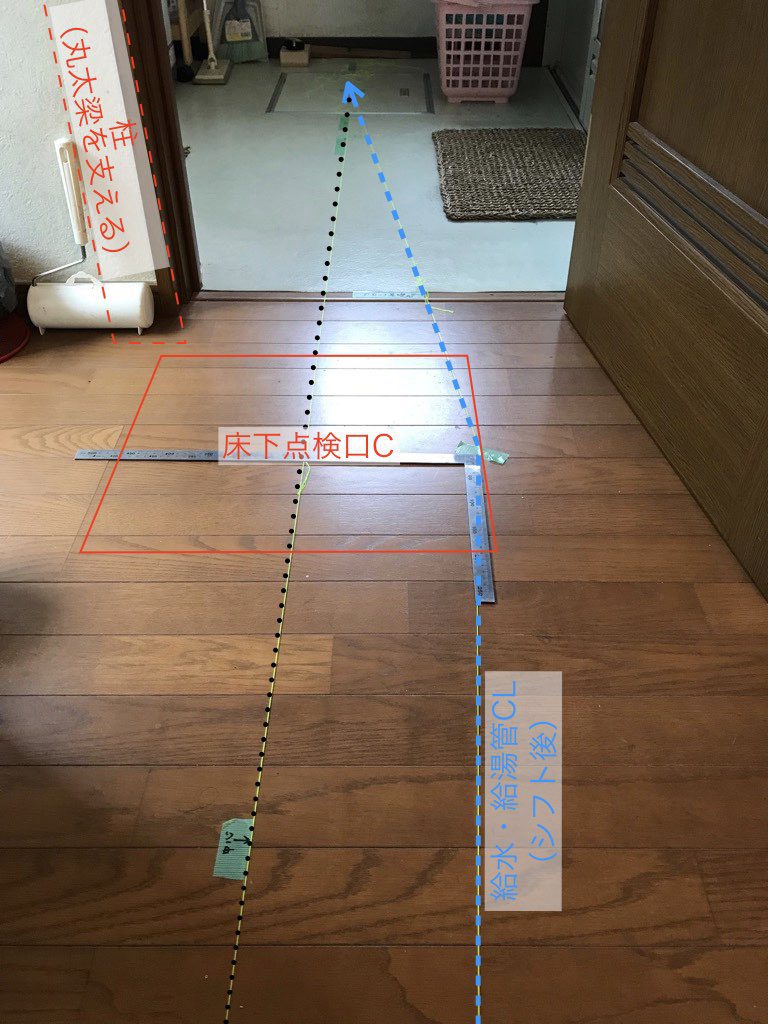

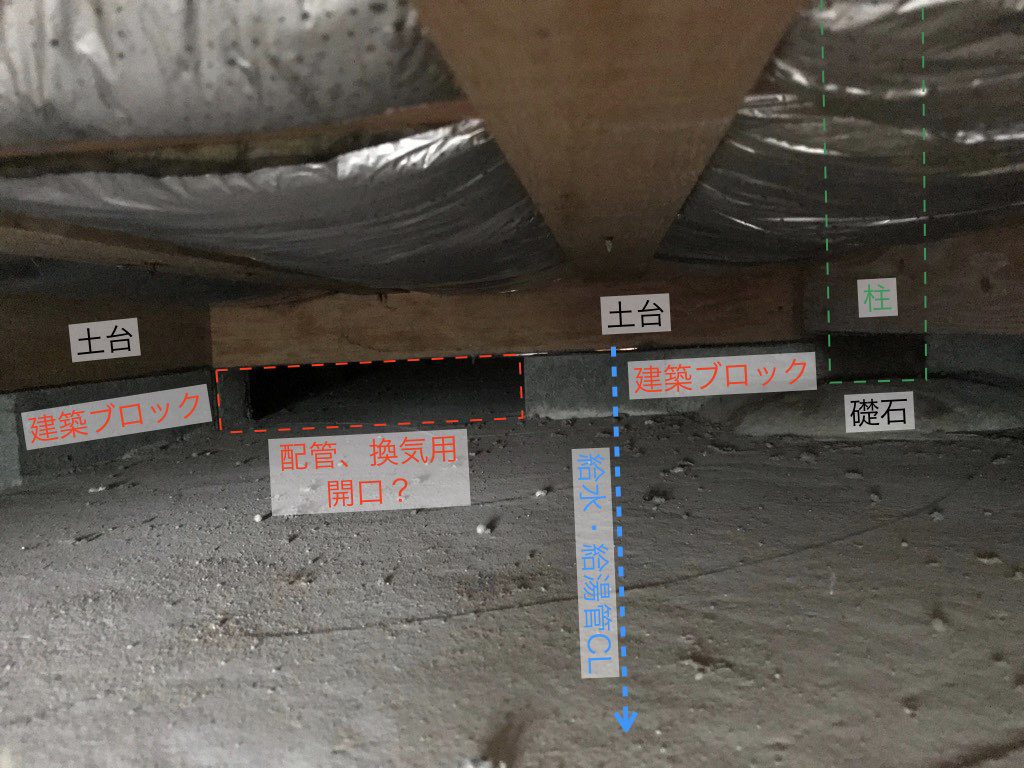

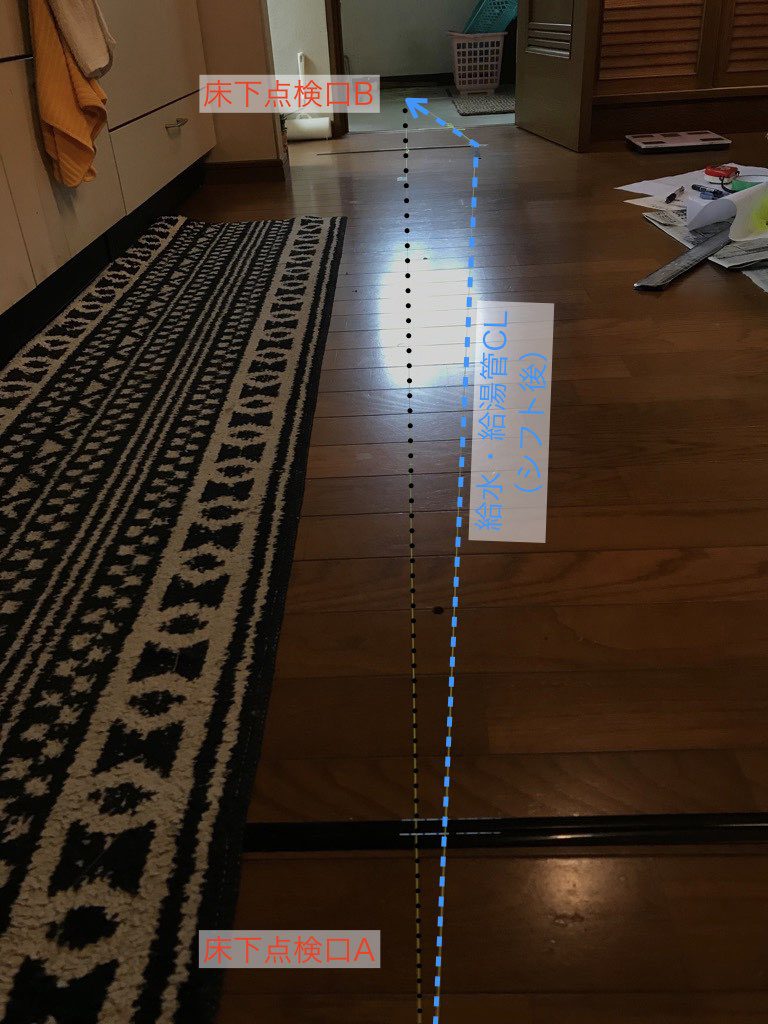

また、このルートで配管するには中間に床下点検口を設ける必要があることが判明し、設置場所を下写真に示す箇所に決めました。

今回、この箇所に床下点検口を設置することにしますが、床下点検口の設置はこれで3箇所目になります。

1、2箇所目の設置についてもブログ記事にしてありますので、同一の作業内容については項目を示すに留めたいと思います。

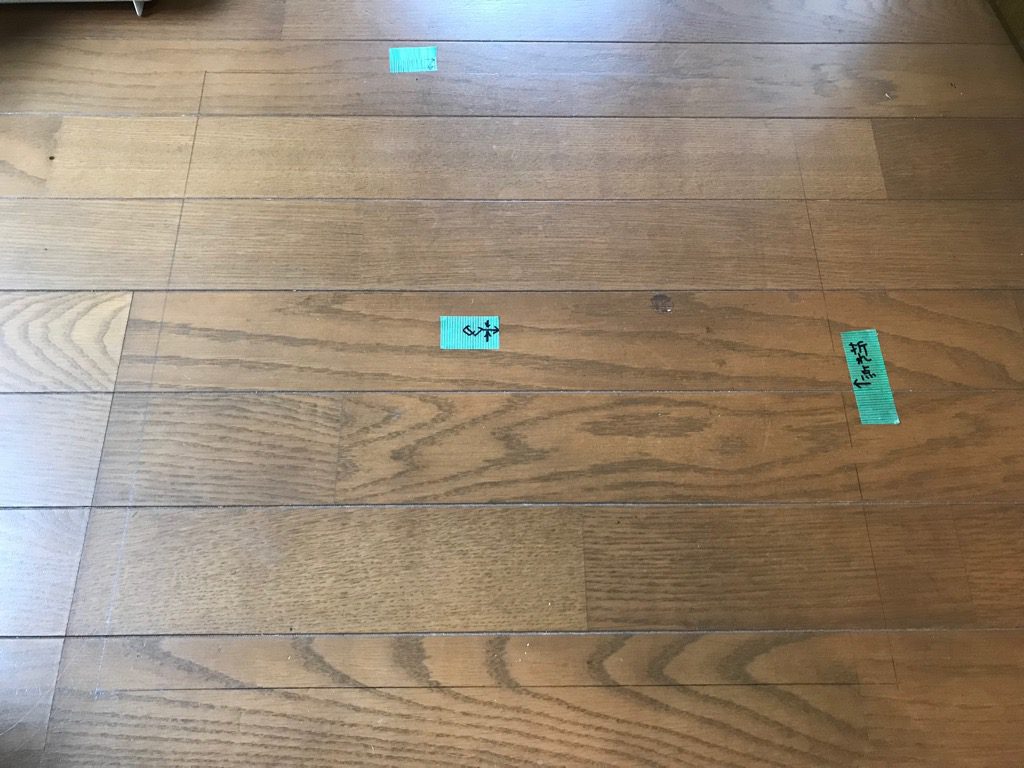

設置予定箇所に墨付け。

床板を切り抜きます(ジグソーを使用)。

床板を切り抜く際に根太を2本切断しましたので、その代わりとなる根太を開口部の両側に入れて補強する必要があります。

根太は通常、大引き(下写真箇所は土台兼用)上に載せますが、運悪く柱の位置と重なってしまいます。

そこで、根太掛け(1寸厚)を取り付けたうえ根太を設置します。

根太掛けをビス留めするだけのことなのですが、床上から覗き込んでの作業となり苦戦・・・(上写真で左下に写っているようにジャッキまで動員)。

たまたま手の届く範囲であったため作業できたものの、遠くなら根太の補強は諦めざるを得なかったと思います。

なんとか無事に設置。

反対側(こちらは大引き上に設置)も設置完了。

枠(床下点検口)の受け材を取り付け。

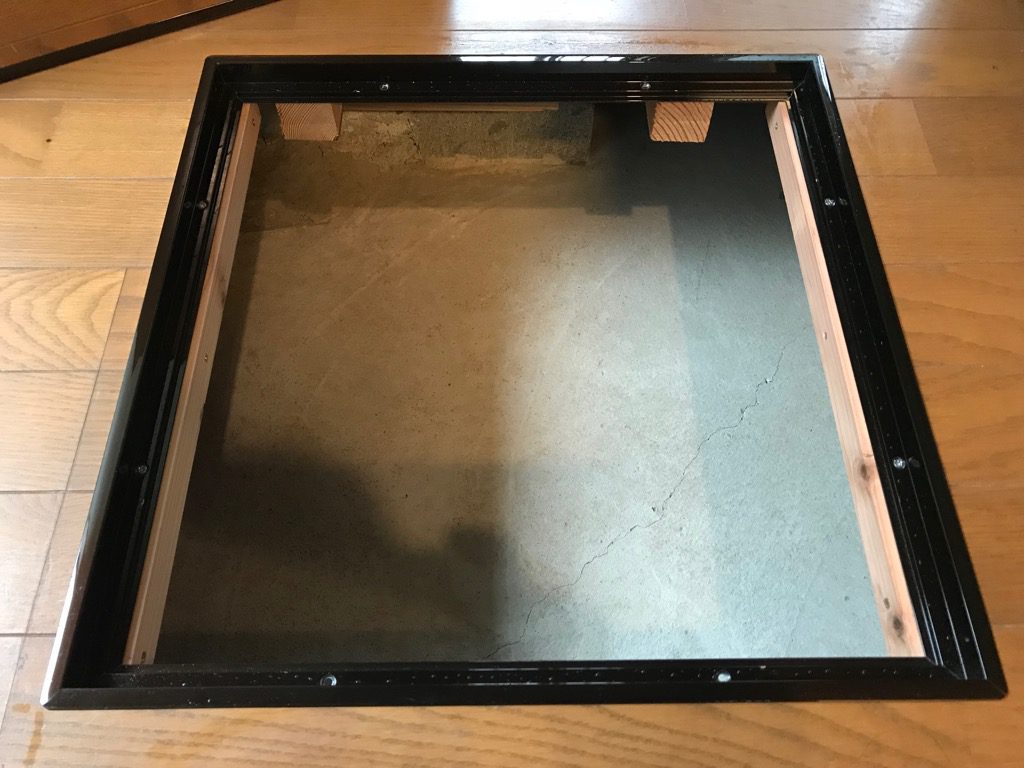

枠の取り付け。

続いて、蓋を作ります。

フローリング材を流用するため、切り抜いた床板から剥がします。

取っ手を取り付けるため穴をあける際、大失敗!

3箇所目と言うこともあって気が緩んで横着した結果(捨て板の固定が不十分)、この有り様です・・・。

傷が大きく、金具を取り付けてもカバーできません。

そこで、フローリング材の強い味方「かくれん棒」を使って補修することにします。

クレヨン形状のものをドライヤーで溶かしながら損傷部に擦り込みます。

それなりに目立たなくなりました。

蓋の完成。

開口部(枠)に蓋をはめて床下点検口の完成です。

3箇所目のDIY施工とは言え、何やかやと手間取りました。

床下点検口と言えば、以前シロアリ防除の見積もりを取った際、床下点検口の設置費が1箇所当たり5千円となっていたのを覚えています。

この金額から、床下点検口は容易に設置できるものなんだと思っていたのですが、自らで施工してみると5千円とは材料費しか計上されていないものだと言うことがはっきりわかります・・・。