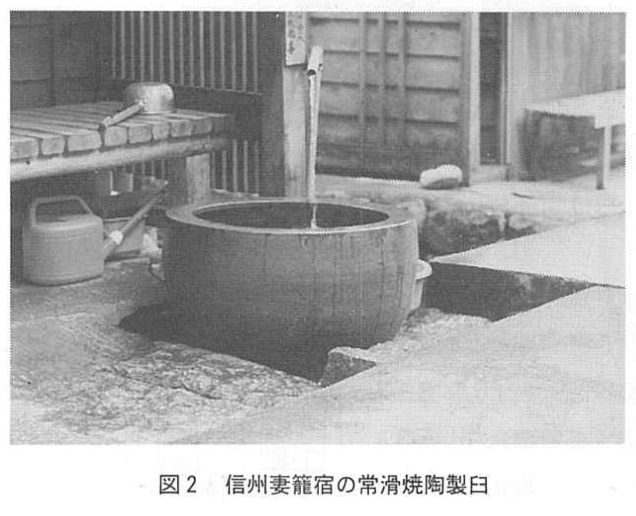

裏庭の片隅に長年放置されていた陶製の臼について、前回調べたところ、明治後年に常滑(常滑焼きの産地)で作られ、精米用の米搗(こめつき)臼として使われたものであることがわかりました。

この米搗臼を井戸水とともに有効活用する方法として、水を張って睡蓮鉢として使いたいと考えています。

その設置場所について、もし睡蓮の花が咲くことにでもなれば見やすいところに設置したいものです。

そのような適地として思い浮かんだのが、下写真で朱色で示すところです。

ここは三角状にスペースが空いており、現在は、今春の敷石整備で余った石などを仮置きしてあります。

ここなら通行の妨げになりませんし、通路(敷石)からも眺められます。

ただ、隣接する井戸の周囲を今後整備したいと考えており、その邪魔になるかもしれないのですが、とりあえずは設置してみて、どのような感じになるか確認することにします。

臼は陶製で分厚い(6cm程度)ため相当な重さがあるため、地面に合板を敷き、その上を転がして目的地まで移動。

陶製臼は地面にそのまま置いても良いのですが、ちょうど上写真で左側に写っている石臼も使うあてがないため、基礎として利用することにします。

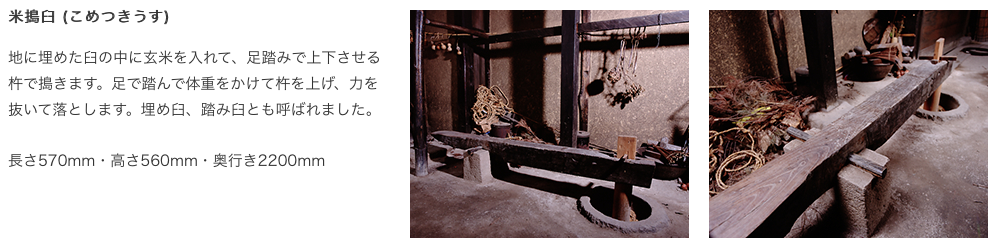

ところで、陶製臼は精米のために杵で搗いて使われたもので「搗き臼」です。

搗き臼と言えば餅搗き用の臼が思い浮かびますが、昔は米の籾摺りも搗き臼を使っていたそうです(その名残りで今も籾摺りのことを臼摺りと呼ぶわけです)。

一方の石臼は製粉のために二つの石を擦り合わせて使われたもので「挽き臼」になります。

そんなことで、今回の睡蓮鉢は同じ臼でも搗き臼と挽き臼の合作と言った感じでしょうか。

閑話休題。

さて、何事も基礎が大事です。

水平になるようにレベルで確認しながら石臼を据え付けます。

その上に陶製臼を載せ、散水栓からホースを伸ばして井戸水を充します。

水が張られ、米搗き臼も生き返ったかのように見えます。

水を張った状態で側面を見ると、亀裂があるところが湿っています。

臼のなかの水が目に見えて減るようなことはありませんが、亀裂から僅かに水が漏れているようです。

もし、漏水が増えるようであれば止水する必要がありますので、しばらく水を張った状態にして様子を見ることにします。

このため、睡蓮を育てるのは来春以降になりそうです(今の時期はホームセンターで扱っていないこともあります)。

また、ただでさえ重い陶製臼に水まで張ったことで重心が高くなり、地震時に転倒してもおかしくありません。

そこで、臼の下部に天然石を回して支えとします。

見た目にも安定感が増したように感じます。

離れたところから見て、配置を確認します。

こうしたものは私のようなセンスがないものが無闇矢鱈と設置すると、ごちゃごちゃして悪趣味な感じなってしまうものです。

まあ、今回はこれもアリと言ったレベルでしょうか。