下写真は、先月(4月)中旬に撮影した我が家の畑の様子です。

大根や菜の花が咲いて春爛漫と言った感じです。

畑の耕作は自然農により行なっており、基本的に無除草のため、ともすれば荒れ放題に見られてしまいがちです。

こうした場合でも、縁が締まっていれば見た目が良くなるのではないかと思い、昨年(春と秋)、駐車場(上写真で手前側)との隣接部にシバザクラ(ピンク色の花)を植栽しました。

今春、植栽後初めての花期を迎えたのですが、ビッシリと花をつけて花の絨毯のようです。

また、野菜の花が白や黄色が多いところにシバザクラのピンク色が加わって一層華やかに感じます。

シバザクラはこのように花が美しいですが、それ以上に驚いているのが旺盛な成長力です。

1年で植栽時にあった隙間はほとんど埋まり、ササやスギナ、ドクダミのような宿根草でさえ抑える勢いです(グランドカバープランツとして適)。

そこで、シバザクラの植栽箇所をさらに延長して今回、新たに苗を植え付けることにします(下写真で朱色矢印の範囲)。

苗は、これまでと同じ生産農場(市内の石黒植物園さま)で同じ品種(オータムローズ)のものを購入(15ポット)。

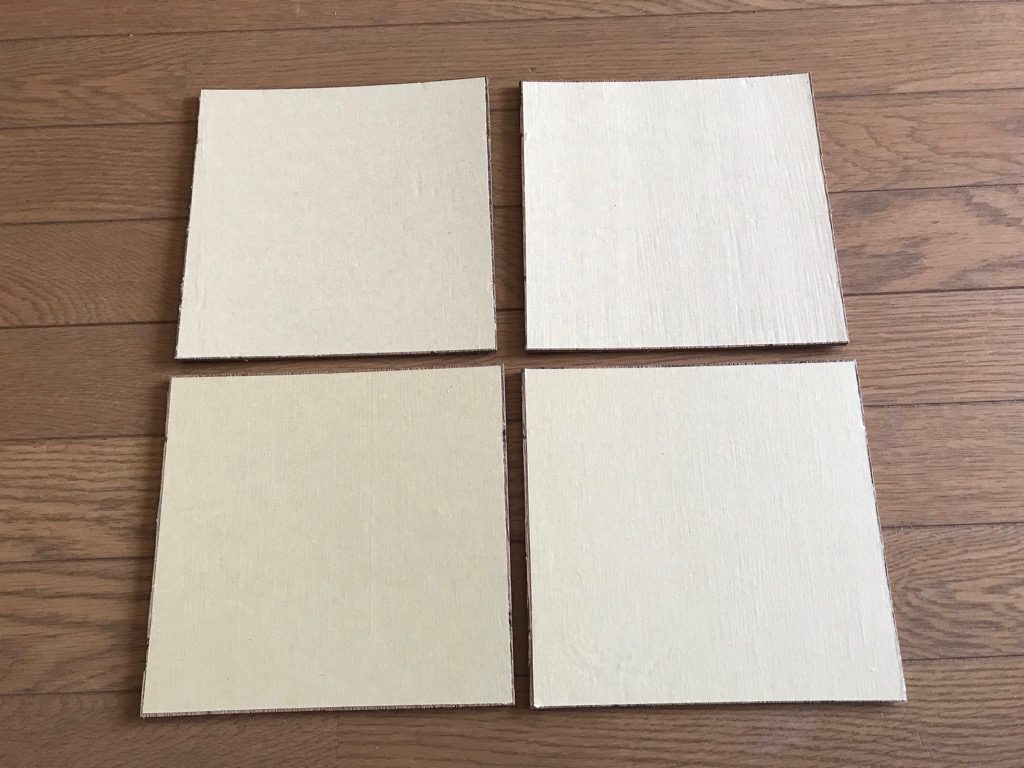

今回購入したポット苗を、1年前に植え付けたものと並べてみると下写真のとおりです。

たった1年で10倍程度に広がっており、驚くべき成長力です。

今回苗を植え付ける場所は宿根草(ササやドクダミ、スギナ)や球根植物(キンギョソウ等)が蔓延っている厄介なところです。

シバザクラの成長力に期待するものの、とりあえずは植え付けに際して地上部を刈り取っておきます。

30cm間隔で苗を植え付けます(8ポット)。

来春には大きく成長して花を楽しませてくれることでしょう。

さて、今回8ポットを植え付けたのに対して購入したのは15ポットで、まだ7ポットが残っています。

これらを植え付けたいと考えているのが、アプローチの通路沿いです。

この通路の南側(上写真で左側)には既にタマリュウを植栽してあります(’17年秋、’18年春)。

一方の北側(上写真で右側)には槙垣があり、その根元にササが生い茂っています。

アプローチのためササを伸ばし放題にするわけにもいかず、定期的に刈らなければなりません。

そこで、管理が容易で見栄えも良いシバザクラに置き換えたいと考えているのです。

昨春、試験的にササが茂っていないところに植えたもの(3ポット分)が現在、下写真のとおり花を咲かせています。

この場所は長年の除草剤の使用により土が固結し、痩せてもいるため、シバザクラは無理かもしれないと試験的に植えたのですが、枯れることなく成長して花が咲きました(槇垣の南側に位置して日当たりは良好)。

下写真で下側に置いてあるポット苗が購入時の大きさになりますので、1年で5倍程度に成長したことになります。

畑(約10倍に成長)に比べると成長力は劣りますが、この場所でも問題ない感じですので、通路北側の全区間にシバザクラを植栽していくことにします。

とは言え、現状においてはササが蔓延っていて植え付けられそうにありません。

今年の夏にササを枯らしたうえ(除草剤を使用)、秋に植え付けるのが良さそうです。

秋まで時間がありますので、残っているポット苗(7個)を株分けしておけば秋には元の大きさにまで成長しそうです(購入数を減らして節約しようと言う魂胆です・・・)。

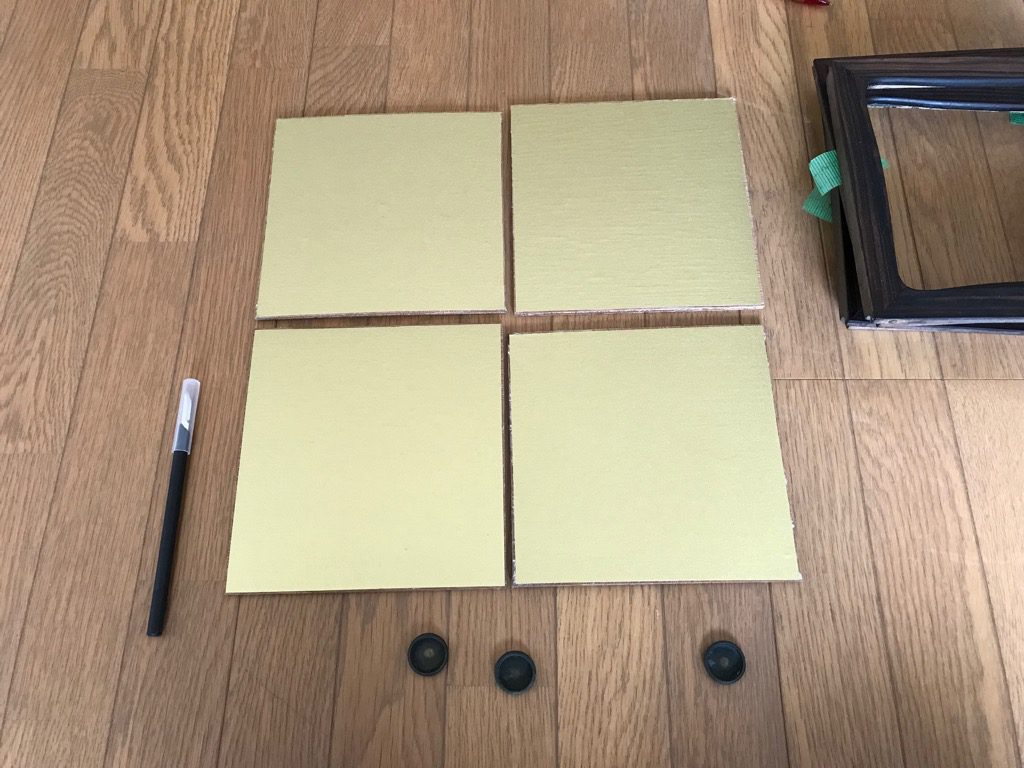

1個のポット苗を3分割し、ひとつずつポットに植え付けます。

7個のポット苗が21個に3倍増!

このことを知人に話したところ、シバザラクは挿し芽でも増やせるとの情報を入手。

通路沿いに植栽するには、さらに多くの苗が必要になるため、挿し芽も行うことにします。

挿し木と同じようにすれば良いのだろうと安易に考え、満開状態のシバザクラから挿し穂を採取。

挿し木の場合、挿し床として鹿沼土を用いることが多いですが、粒径が大きすぎるように感じるため、山砂をメインにして培養土と木灰を混ぜたものを挿し床とします。

適当に挿して24ポット分を作製。

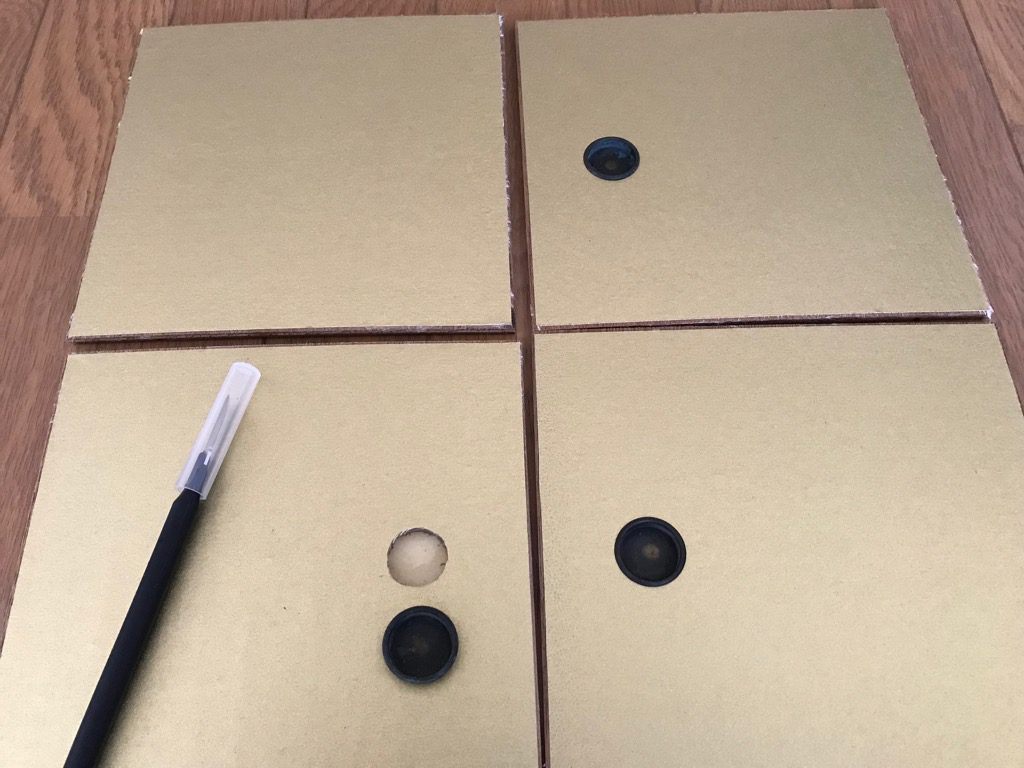

この挿し芽は実際には4月下旬に実施したのですが、それから2週経過後の現状が下写真です。

青々として元気なものがある一方、半分程度が萎れてしまっています。

萎れているのは、いずれも花がついていたものです。

つまり、挿し穂にはこの春に伸びた新芽を用いなければならないと言うことです(基本です・・・)。

新しい挿し穂を採取し、萎れたものと取り替えておきます。

株分けしたもの(下写真で中央のトレイ)の中にも今ひとつ元気がないものがありますが、復活してほしいものです。