前回、春の長雨を前に雨樋の掃除をおこないました。

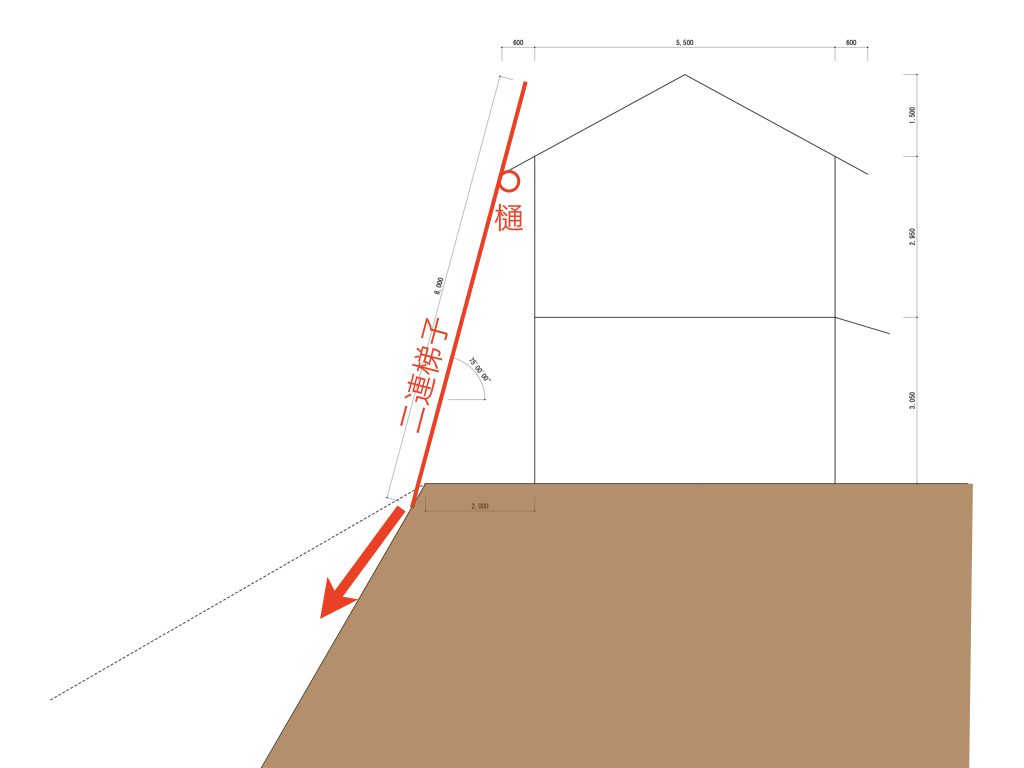

しかし、2階建ての離れについては、山の斜面が迫っていて梯子の足場を確保できないことから掃除できていません。

約15年前にこの離れを新築してから一度も樋掃除ができていないわけで、堆積した落ち葉で樋が全く機能していない状況にあります。

重量鉄骨造の建物で外壁もトタンですので、樋の詰まりにより雨垂れの跳ね返りがあってもそれほど心配する必要はないのかもしれません。

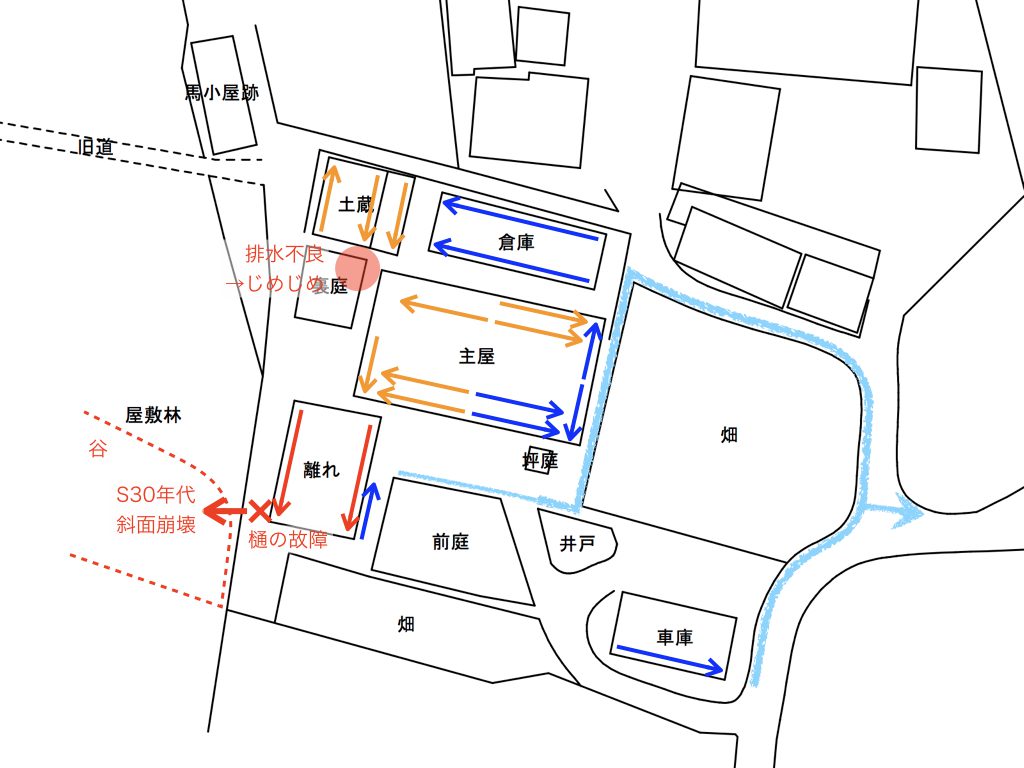

しかし、昭和30年代にこの場所で同じく樋の故障から斜面崩壊に至った(下図の左下)という過去があるため、特にその心配をしています。

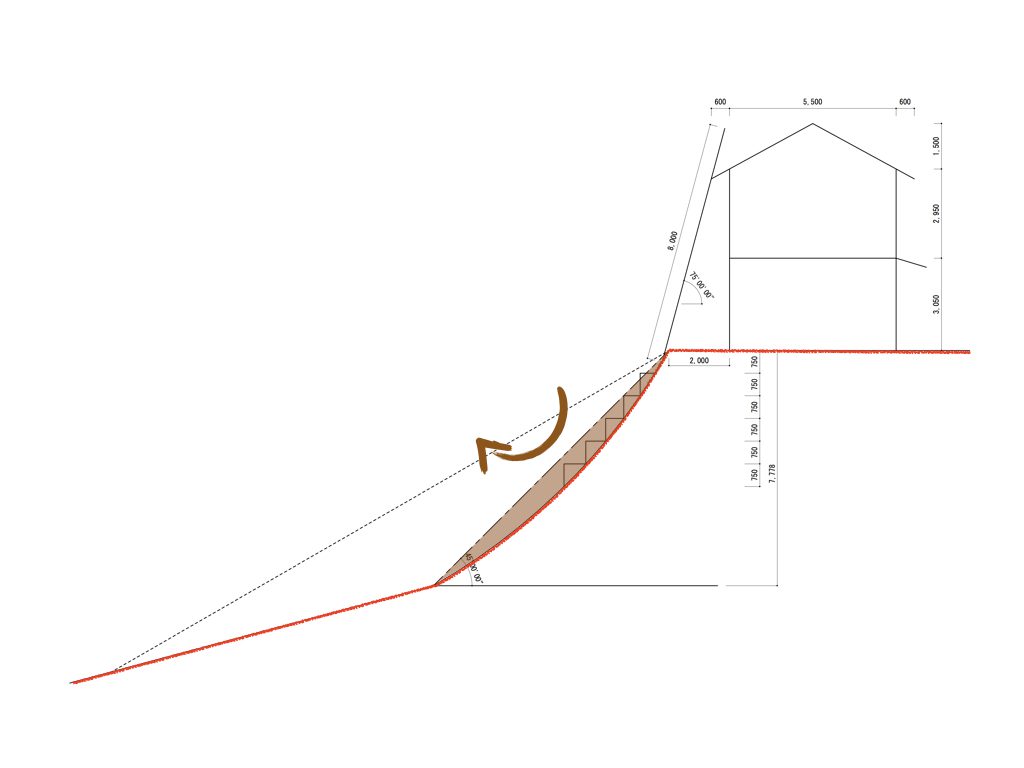

その斜面の断面を簡易的に測量し図示したものが下図になります。

斜面の断面(上図で朱色線)が円弧状になっていますので、樋の故障により流れ出た雨水により、その上部の地面(上図で茶色着色箇所)が円弧状に滑ったのではないかと思います(あくまでも素人考えです)。

しかし、この程度の斜面で、たかが樋の水で地滑りに至るものでしょうか。

おそらく原因は樋の故障だけではなく、昭和30年代に起こった竹の一斉枯死も関係しているように思います。

「地震のときは竹藪に逃げろ」と昔言われていたように竹は根(地下茎)を網目状に張る一方、その根は表層(1m以内)にとどまっています。

その根が竹とともに枯れ、地盤が弱くなったところに樋の故障による水の流れにより地滑りに至ったと考えられそうです。

また、このことから斜面の植生は竹(根が浅い)だけでは十分ではなく、樹木(根が深い)により深層部を固める必要があると言えるかと思います。

現在も竹だけ(+投棄ゴミ!?)の状態ですので、今後、土留め(丸太)とともに樹木を植栽していきたいと思っています。

それはそうと、今この谷に投棄されたゴミの処理に苦慮しているのも元をたどれば樋の故障に行き着きます。

・祖父が亡くなり樋掃除ができず故障(+竹の一斉枯死)

→斜面崩壊

→谷を埋めるため瓦礫を投棄

→瓦礫だけでは足らずゴミを投棄

→ゴミがゴミを呼ぶ事態に・・・

まあ我が家の鬼門(実際に南西角の裏鬼門)とも言え、樋が機能していない状態のままにしておくのはヤバそうです。

さて、どうやって樋に堆積している落ち葉などを取り除くか?