前回、支柱となるアルミ製アングルを加工しました。

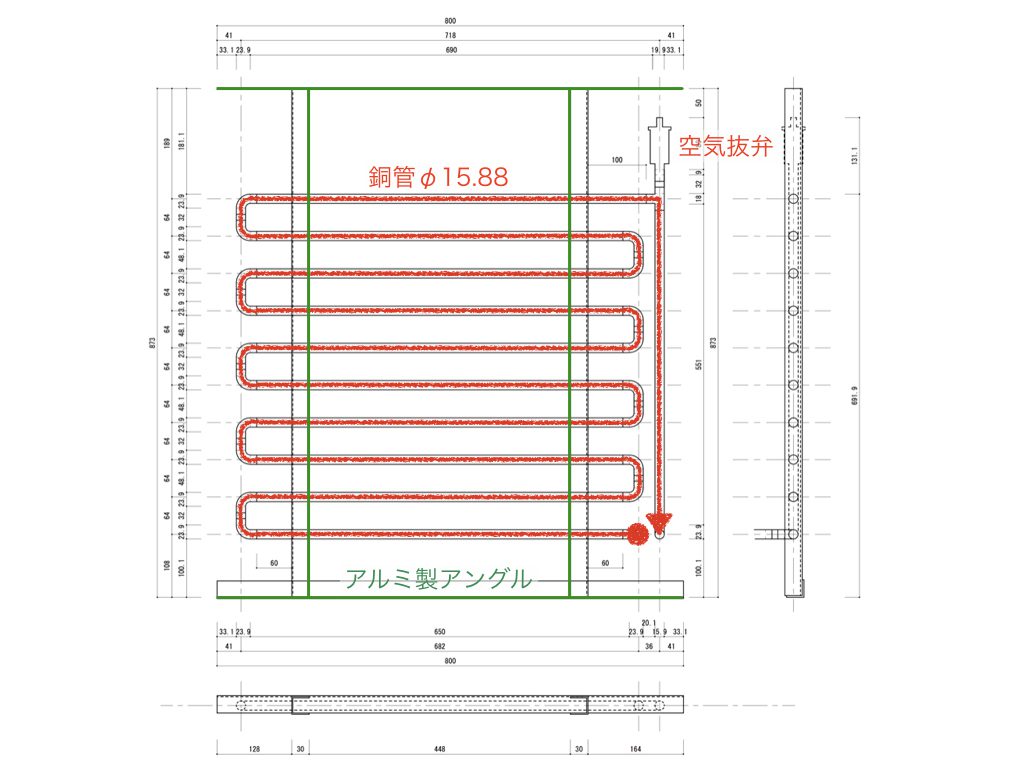

次に本体(熱交換器)の銅管(下図で朱色着色)を組んでいきます。

銅管は、以前検討したとおり口径φ15.88mmのものを使います。

使用する部材は次のとおりです。

- 2mもの直管:4本

- エルボ(90°):20個

- チーズ:1個

- メスアダプタ(R1/2):1個(空気抜弁接続用)

- オスアダプタ(G1/2):2個(本管接続用)

銅管の継手は塩ビ管と同様にソケットになっています(ソケットの固定に塩ビ管の場合は樹脂系の接着剤を使うところを、銅管の場合はロウ材を使うことになります)。

ソケットには継手代がありますので、それを考慮(実際に嵌めて確認)して直管から各部材を切り出します(チューブカッターを使用)。

続いて各部材を接合していくことになりますが、銅管の接合と言えばロウ付けです。

今回のような小口径の銅管の場合はロウ材としてハンダ(軟ロウ)を使うとは言え、私のような素人にとってはハードルを感じます。

ハンダ付けの方法をネットで調べてみると、必要となる道具・材料はパワートーチ、ハンダ及びフラックスだけで良いようです。

基本的には電子工作のそれと同じで、ハンダこてに代わってパワートーチを使う感じでしょうか。

ハンダ(500g、2,000円弱)やフラックス(1,000円弱)も銅管(水道資材のため鉛フリー)用のものになりますので、両者をホームセンターで購入してきました。

銅管は先に加工したアルミ製アングルの穴を通すことで支えますが、この穴の(中心)間隔は@64mmとしています。

つまり、正確に64mm間隔になるように銅管をハンダ付けしなければならないわけです。

そこで、64mm間隔を保持する治具を事前に作っておきます。

端材に15.88mm幅(銅管の外径)の溝を(中心)間隔64mmで2箇所設け、これを2個作ります。

この治具を下写真のとおり使い、ハンダ付けの対象となる銅管をセットします。

いよいよハンダ付けですが、その手順を素人があれこれ説明するよりも下記リンク先を参照していただくほうが良いでしょう。

・株式会社UACJ銅管販売:スミケイの配管講座「はんだ付(軟ろう使用)の手順」

この手順に従って片側(下写真で下側)をハンダ付け。

手順書にも詳しく記載されていますが、パワートーチで接合部を加熱し続けると炎の先端の色が変わる(薄黄緑色)ときがあり、そのタイミングでハンダを付けると溶融して上手い具合に表面張力により隙間へと吸い込まれていきます。

片側のハンダ付けが終わったところで、支柱のアングルとグロメットを銅管に取り付けておきます。

グロメット(材質:EPDM)は耐熱性(100℃)のあるものを使用しているとは言え、さすがにハンダ付け温度(260~320℃)には耐えられません。

このため、ハンダ付け箇所からできる限り離すとともに、水を含ませた雑巾を被せて養生したうえでハンダ付けを行います。

上写真で右下には空気抜弁を接続するためのメスアダプターをハンダ付けしています。

アダプターは通常の銅管や継手よりも肉厚(黄銅?)で、そのため加熱具合を判断しづらく、ハンダがダマになったりして手間取りました。

この辺りは経験が必要に感じましたが、通常の銅管どうしの接合であれば素人にも十分可能なものでした(現時点では漏水することなく、うまくできているとは言い切れないのですが・・・)。

今回ハンダ付けを行ったことで、今後行うことになるボイラー周りの配管(銅管使用)についても少し目処がつきました。