前回、銅管に空気抜弁を取り付けたうえ、水圧試験を行って銅管のハンダ付けが問題なくできていることを確認しました。

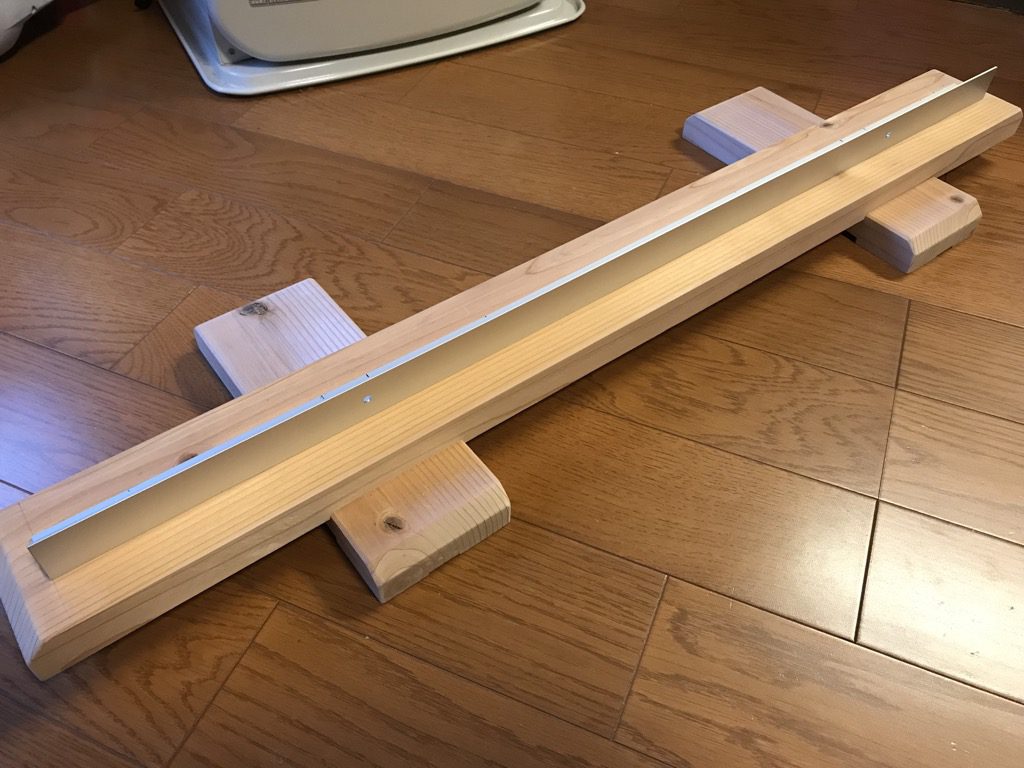

パネルヒーターは上写真のように立てた状態で使用することになりますが、今の状態では自立しません。

そこでベース部分を作製することにします。

適当な大きさの端材(杉)を組み合わせ、そこに柱(アルミ製アングル)の受け台となるアルミ製アングルを取り付けます。

受け台側のアングルは、柱と同じサイズ(L-2.0t×30×30)のものを使っています。

細かいところですが、木部の組み合わせ箇所は少し溝を切って嵌め込むようにすると、位置が決まりますし、見栄えも良くなります(自己満足度UP)。

柱と受け台の両アングルを小ネジ(M5)を使って連結します。

頂部にもアングル(L-1.5t×20×10)を取り付け、とりあえずはパネルヒーターの完成です。

とりあえずと言うのは、この状態で使ってみて、フィンや送風機、カバーの必要性を検討し、その結果により改良したいと考えています。

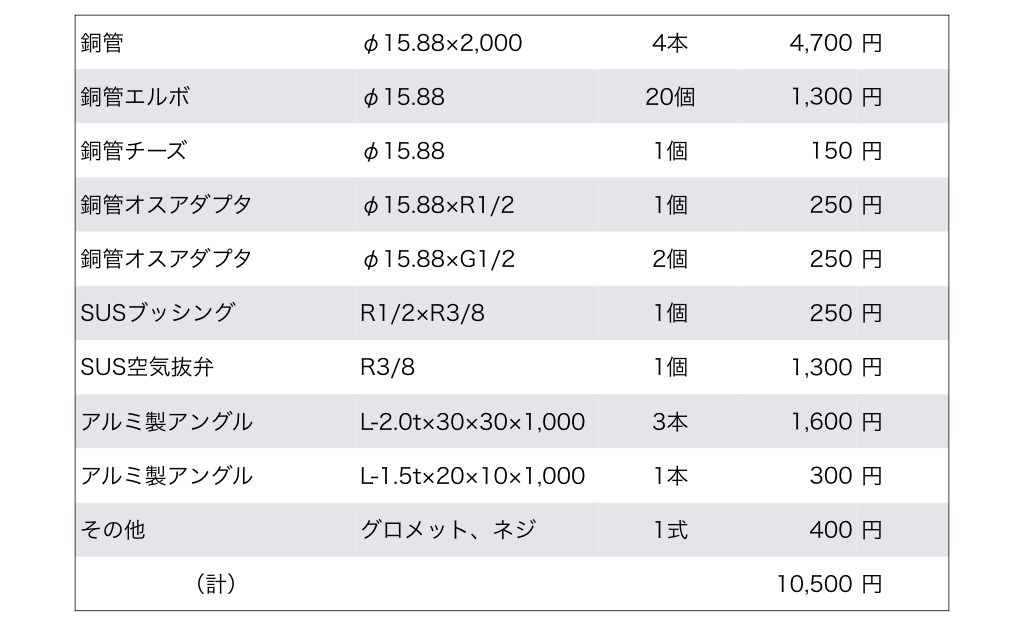

ところで、パネルヒーターの予算は床暖房パネルと同じく1万円としていましたので、ここまでに用した材料と費用をまとめておきます。

予算を少しオーバーしてしまいました。

まあ、オーバーしたところで、ボイラー本体の価格に比べれば誤差のようなものなのですが・・・。

今回、パネルヒーターを作ることによってボイラー本体の配管(特に銅管のハンダ付け)の練習ができたことが一番の収穫かもしれません。

と言うことで、いよいよボイラー本体周りの配管を行うことになります。