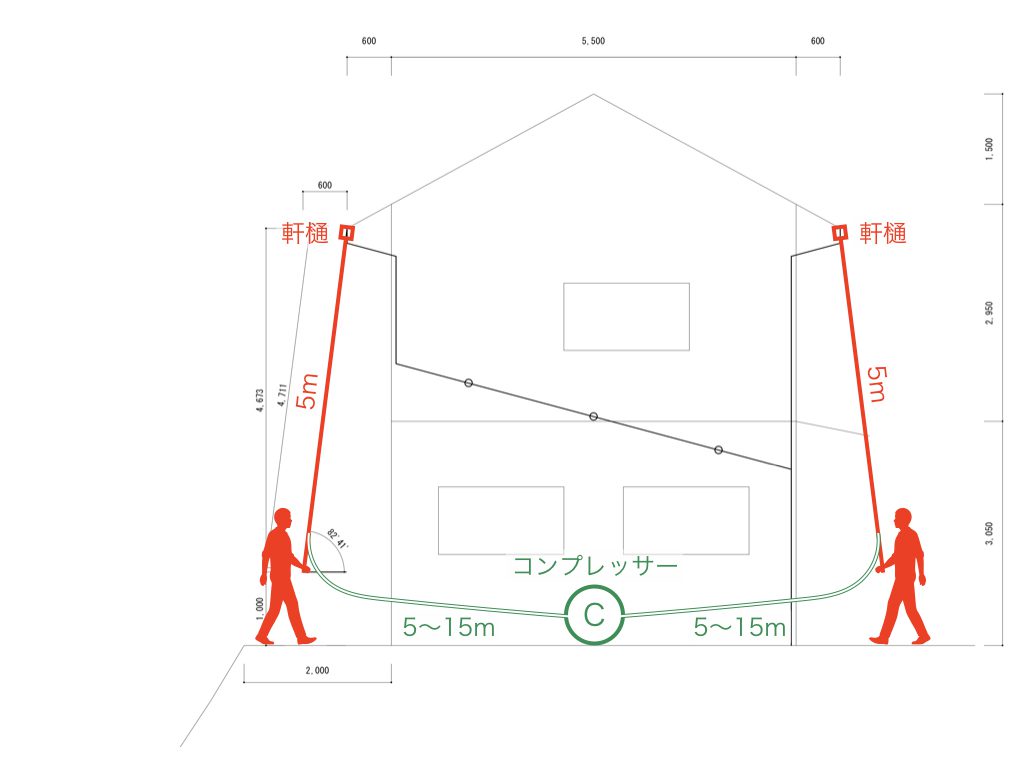

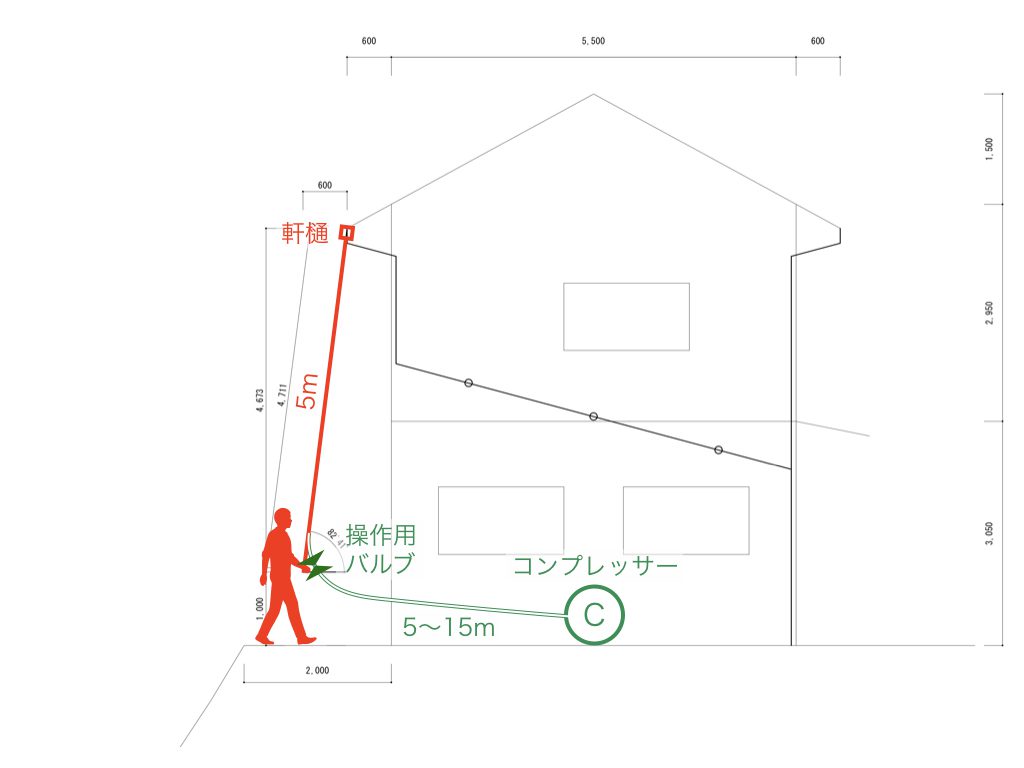

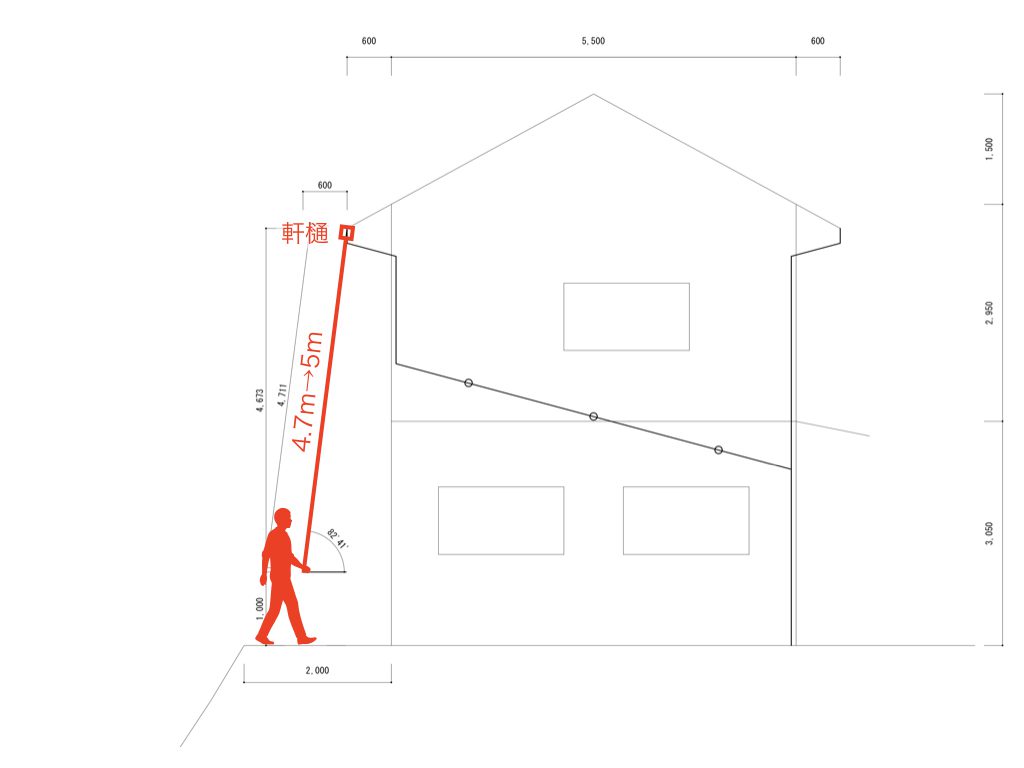

前回、2階の雨樋(軒樋)に溜まる枯葉対策として、コンプレッサーの圧縮空気で吹き飛ばす方策を検討しました。

もちろん、こうした器具は市販されていませんので自作せざるを得ません。

まずは竿の先端に取り付ける金具から作っていきます。

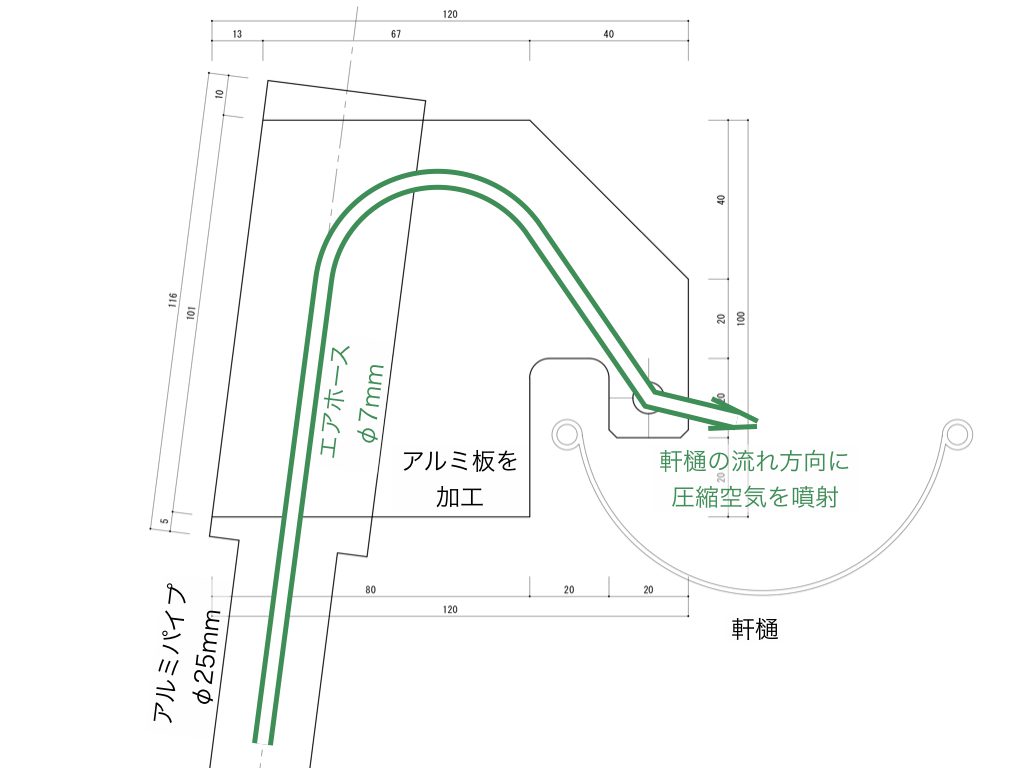

金具は、加工のしやすさと取り付け先の竿(アルミパイプ)との関係(ガルバニック腐食)からアルミ板を用います。

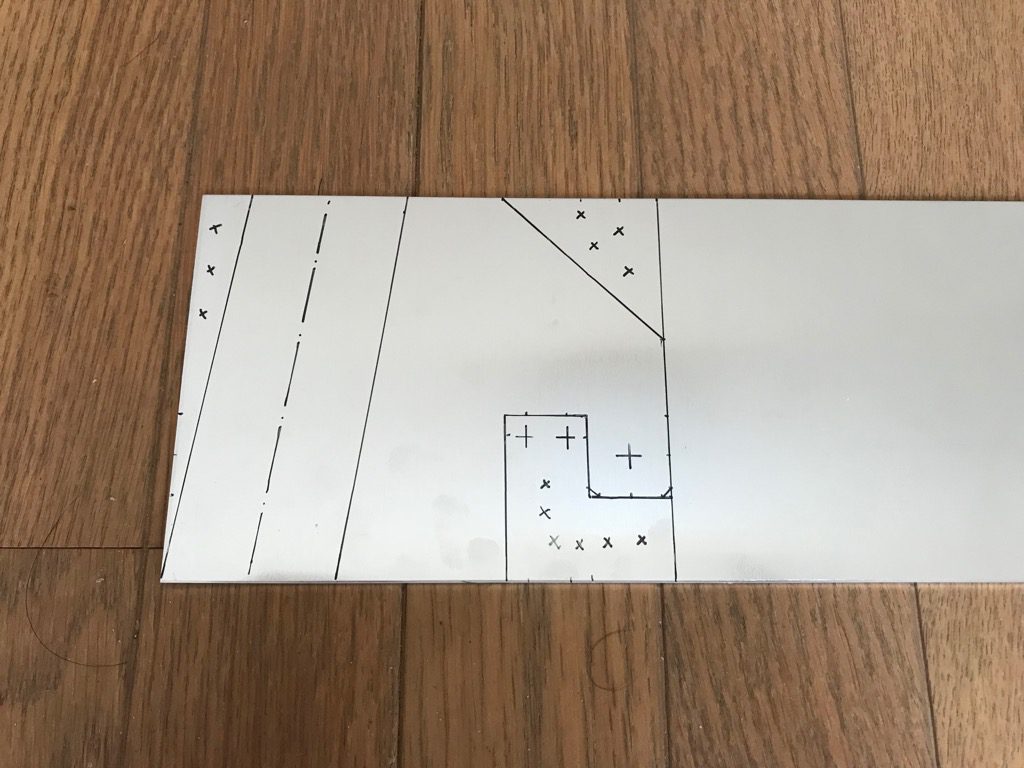

アルミ板(1.0t×100×300)に上図を罫書きます。

加工(ジグソーとドリルを使用)。

この板状の金具を円筒のアルミパイプに取り付けるのですが、板と円筒をどうやって取り付けるのか?

いくつか方法がありそうですが、今回はアルミパイプの先端を板状に潰して取り付けることにします。

金具(アルミ製)とパイプ(アルミ製)をブラインドリベット(アルミ製)で接合(ハンドリベッターを使用)。

アルミのリベットとは言え、手元にあったものは普及品のためシャフトはスチールでした・・・(オールアルミの製品もあり)。

竿の長さは5mとしていますが、ホームセンターで販売されているアルミパイプの長さは4m・2m・1mです。

このため、2本(4m+1m)を継ぐ必要があります。

アルミパイプの内径23mm(=25mm−肉厚1mm×2)から、呼び16mmの塩ビ管(外径22mm)を内ジョイントとして使って継ぐことにします。

アルミパイプとジョイントとの間に1mmの隙間がありますので、アルミパイプにタッピングをねじ込んでジョイントを固定しています。

アルミパイプの肉厚(1mm)がもう少しあれば、ちゃんとネジ立てして繰り返し脱着できるようにしたいところです。

次にエアホース(外径φ10mm、内径φ7mm)を取り付けます。

竿(アルミパイプ)の側面に穴をあけ、パイプ内にエアホースを通すようにしています。

また、エアホースの先端にはL型の樹脂製ニップルを取り付けて吐出口としています。

この吐出口から圧縮空気(エアー)を吐出させて雨樋(軒樋)に溜まった枯葉を吹き飛ばす考えです。

しかし、コンプレッサーから送られるエアーを単に流し続けるだけでは、効果的に枯葉を吹き飛ばせそうにありません。

そこで、エアホースの中間(竿を保持する周辺)にバルブを設け、これを開閉することでエアーの吐出を操作することにします。

ただ、一般的なバルブ(ボール弁)では、手早く開閉して瞬間的に大量のエアーを吹き付けることは難しそうです。

その点、清掃に用いられるエアーダスターガンはピストル状にして容易に操作できるようになっています。

これを流用できないものかと手持ちのエアーダスターガン(安物)を確認すると、本体とノズルが1/8in.の平行ネジ(G)で接合されており脱着可能です。

このノズルの代わりに上写真のとおり部品を組み合わせてエアホースを接続することにします。

部品を組み合わせるのは、エアホース側のホースジョイントが1/4in.のものしか市販されておらず、1/8in.と1/4in.の異径ニップルを間に挟む必要があるためです。

ちなみに、こうした部品の規格(管用ネジ)はエアー配管に固有のものではなく、水道管やガス管なども基本的に同じになっています。

この辺りのことは昨年、ボイラー(ATOウッドボイラー)を導入する際に理解せざるを得なかったのですが、それが役立ちました。

エアホースに接続。

雨樋掃除器の完成です。