前回、材を加工して土蔵の庇下に組みました。

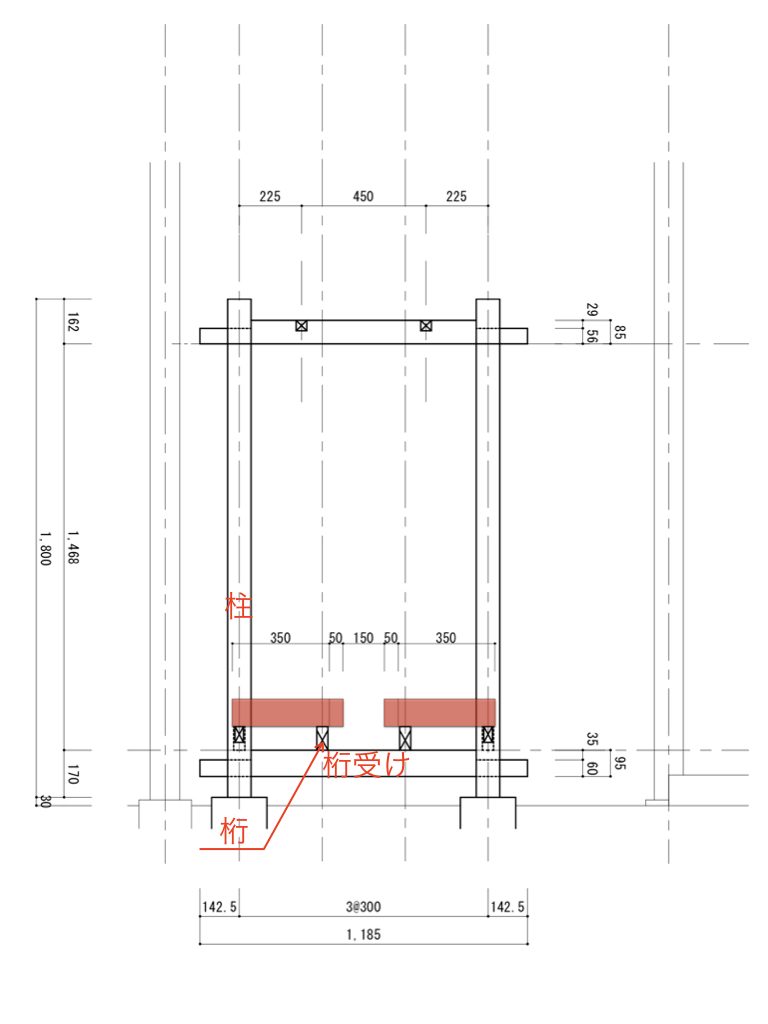

ところで、この薪棚はホゾ組みによる構造としていますが、土蔵への通気を確保するため、外周に土台を回さずに直接、柱を建てています。

一般的な木造建築物のように土台に柱を建てれば、柱は土台により固定されてズレることはありません。

一方、今回のような場合、仕口箇所が緩めば柱がズレてしまうことになります。

木工のような小物であれば仕口にボンドを塗って固定することもできますが、この大きさのものにボンドはさすがに厳しいです。

木造建築物において、ボンドを使わずに仕口を固定する方法はもちろんあり、その一つは「込み栓」と呼ばれるもので、我が家(古民家)でも用いられているのを目にします。

柱を貫通させて仕口に角材を打ち込むことで固定するわけです。

理屈は単純なものの、私のような素人が手を出せるようなものではありません。

角材の代わりに長い釘(コーススレッド)を打ち込んでも、ある程度は同じ役割を果たしそうです。

今回のような薪棚であれば、それで十分かもしれませんが、せっかくホゾ組みにするのに金物を使っては面白くありません。

他に方法はないものかと思っていると、今回薪棚を設置する土蔵の庇の仕口(下写真で朱色矢印)が目につきました。

柱と梁の仕口を「鼻栓」と呼ばれる方法により固定してあります。

「込み栓」は柱を貫通させて角材を打つのに対し、「鼻栓」は柱を突き抜けるようにホゾを長くして柱から出たところに楔状の角材を打つことで仕口を固定するわけです。

これなら私のような素人にもできそうだと思い、材を刻む際、ホゾに鼻栓を打てるようにしてあります。

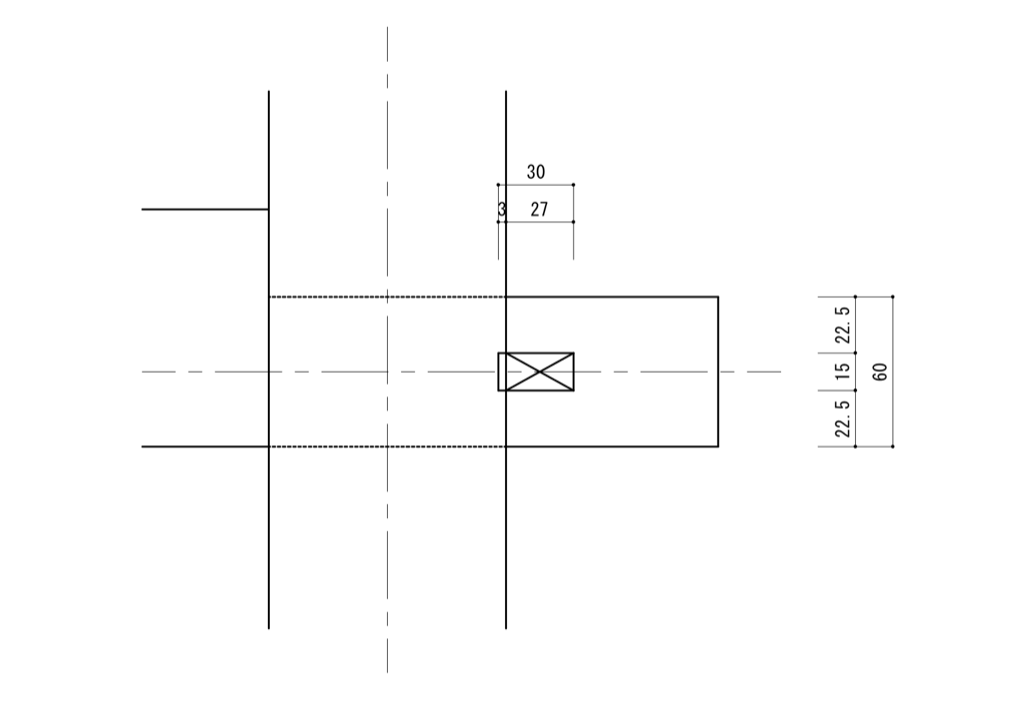

ところで、この鼻栓用の穴を掘る際、参考にするため土蔵庇の鼻栓をよく見たところ穴が柱側に1分(3mm)程度大きくあいていることに気づきました。

この鼻栓は3年前に大工さんに施工していただいたものですが(写真で材が古く見えるのは古色塗りしてあるためです)、とても間違って穴をあけるような大工さんではありません。

何か理由があるはずだと考えてみると、なるほど!こうしておくと楔を打つごとにホゾが引っ張られて仕口が確実に固定されるわけです。

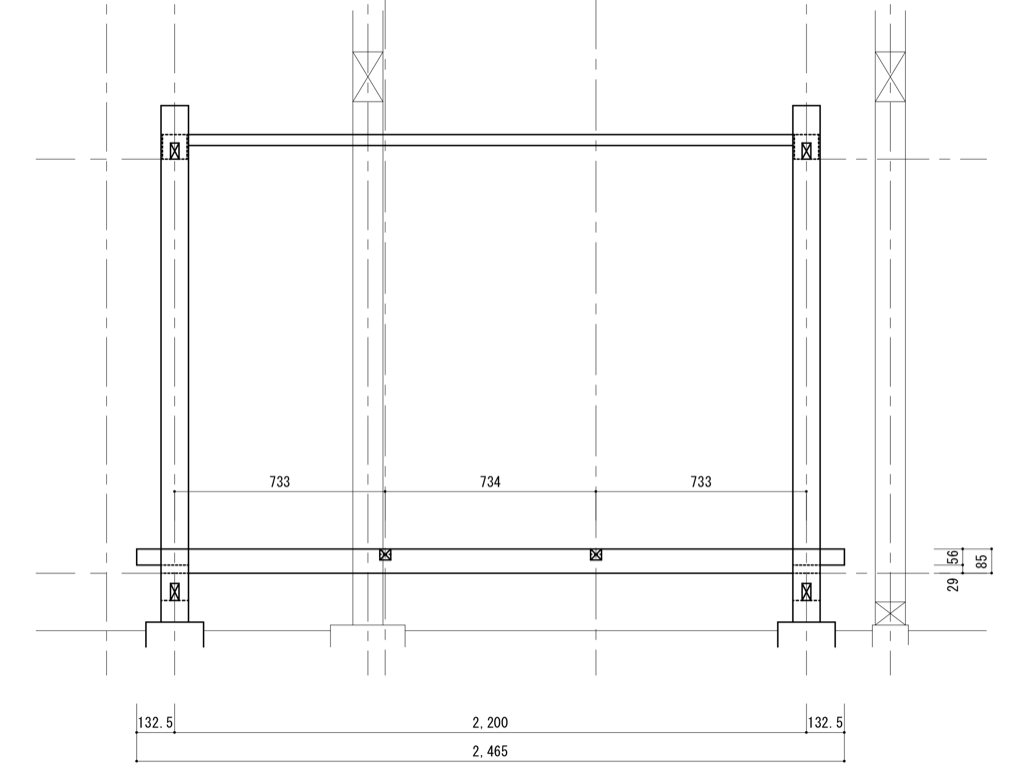

と言うことで大工さんの真似をし、既に桁や梁のホゾには鼻栓用の穴(30×15mm)を下図のとおり柱側に1分(3mm)ずらして掘りました。

鼻栓の穴に打ち込む楔を準備します。

薪棚の端材(杉)から穴のサイズ(30×15mm)に合わせて15mm厚で木取り。

これを楔状にカット。

こうして作った鼻栓を打ち込みます。

打ち込むごとにホゾが引っ張られてくるのを感じます。

これなら仕口が緩むことはありません。

ただ、上写真のような地面に近い箇所だとホゾや鼻栓が傷みやすいだけでなく、ホゾに蹴躓く可能性もあります。

やはり、本来は土台を回して柱を建てるなり、込み栓により仕口を固定すべきなのでしょう。

こうして仕口は固定できましたが、実はまだ完成ではありません。

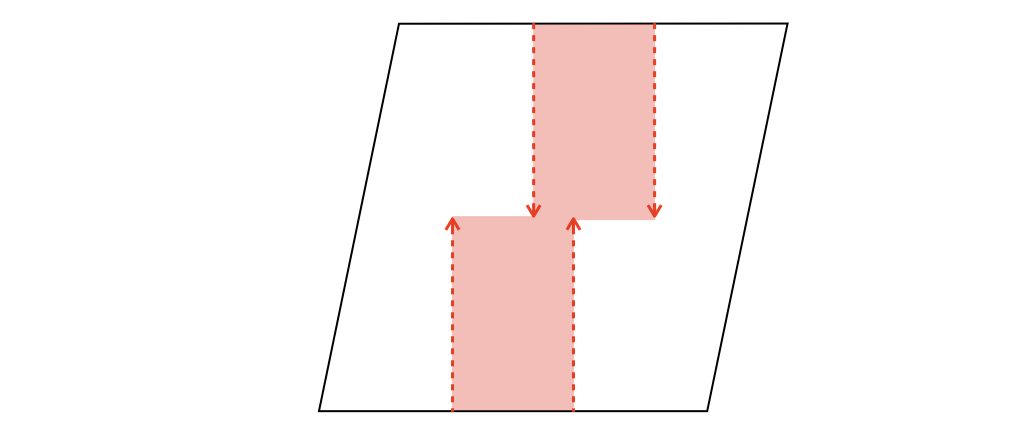

下写真で朱色着色で示す箇所に、積んだ薪が崩れないようにするためのストッパー的なものが必要なのです。

筋交いのようなものを入れる手もありますが、この場所に筋交いは無意味なため単純に垂直に2本の角材を入れることにします。

角材は手元にある野縁材(廃材)を再利用することにし、柱と面一になるように梁側を丸ノコを使って切り欠きます。

こうしたところで丸ノコを使うのは大変危険です。

そもそも材の刻み時に加工しておけば、こうした危険はことしなくても済むワケで、設計時に「後で考えれば良い」と思って横着した結果です・・・。

ともあれストッパーの角材を取り付け。

追加分の材にも塗装すれば(オイルステイン:VATON)、薪棚の完成です。

この薪棚は前後に2列積むタイプのため、後列の薪を出し入れできるように後方に通路的なスペース(幅60cm)を設けてあります。

どれだけの幅を確保すれば良いのか設計時に迷いましたが、60cmもあれば十分、薪を持って出入りできそうです。

薪棚が完成したので早速、雨ざらしになっている薪を運んで収納します。

やはり薪棚にちゃんと収納すると良いものです。

今回収納した薪は1年半前に伐採したものです。

前列(下写真で右側)がクロガネモチ(広葉樹)で、後列がスギ(針葉樹)です。

それぞれ1列(2.1×1.4×0.35≒約1m3)におよそ一杯です。

クロガネモチもスギも樹高15m程度の大きな樹だったのですが、薪にすると1本で約1m3になると言うことですね。