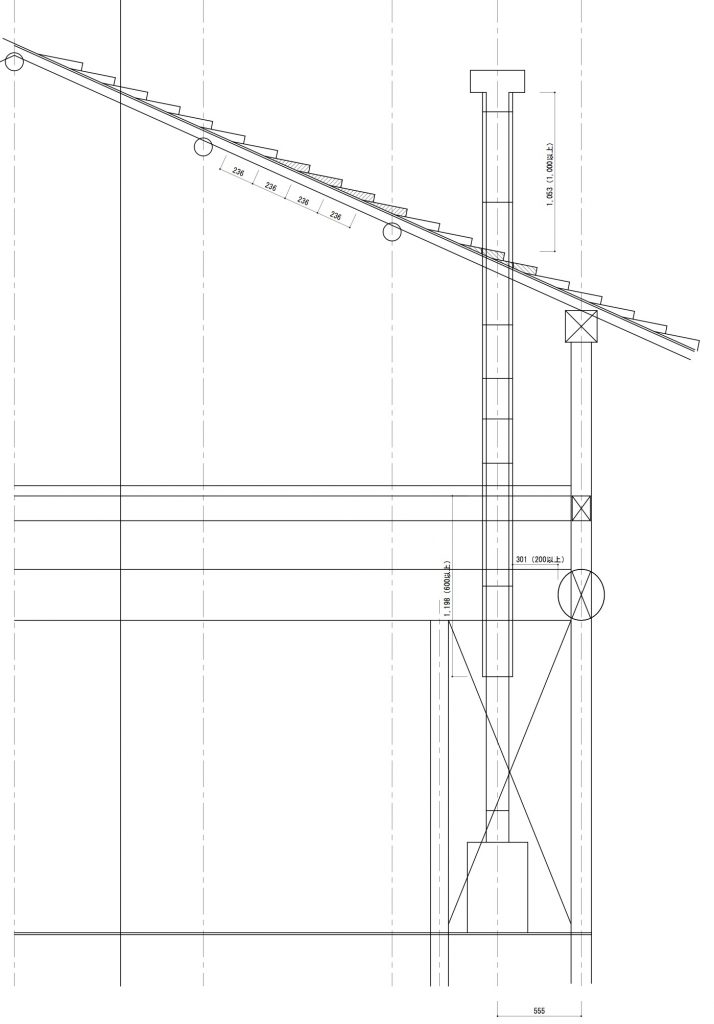

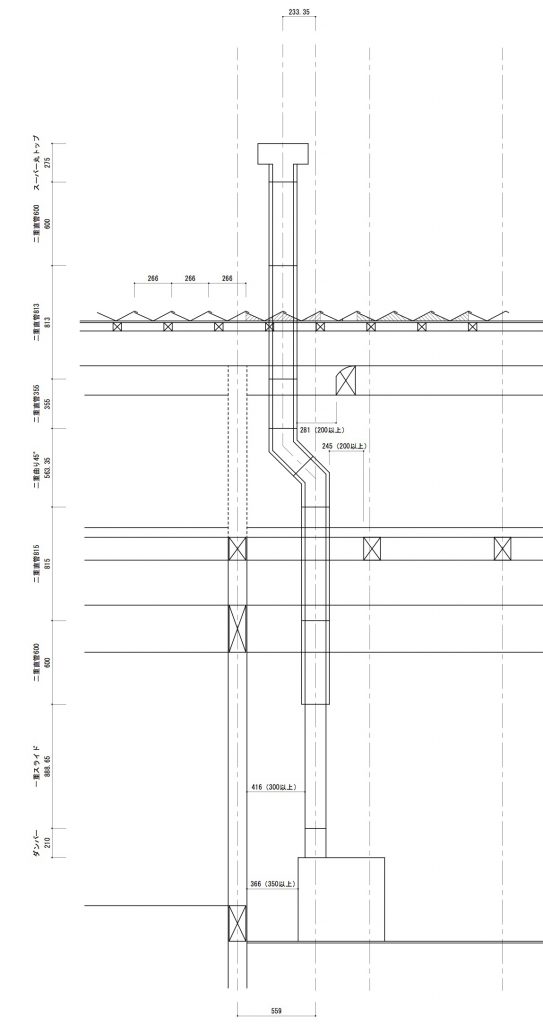

屋根貫通部の煙突設置により煙突位置が確定したため、前回、煙突の本設計を行いました。

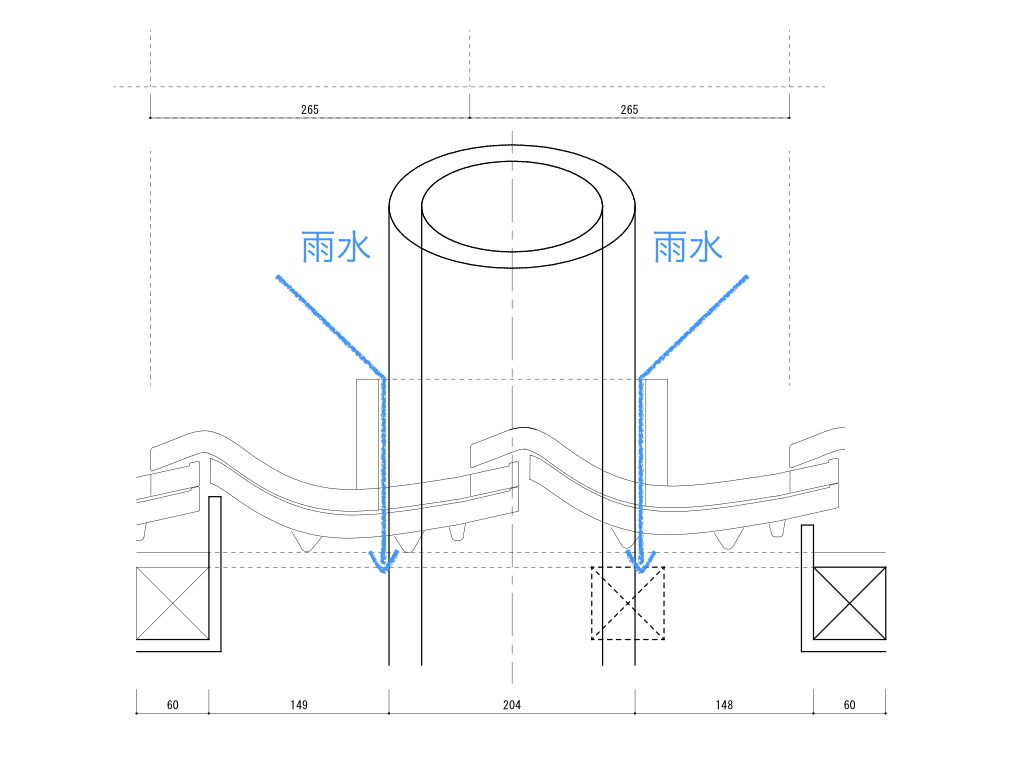

一方、煙突の屋根貫通部に関して、煙突瓦の貫通部の口径φ215mmは、煙突の外径φ200mmに対して若干大きくなっています。

この隙間から雨水が入り雨漏りの原因となりますので、防水処理を行うことにします。

昔あったカマド用の煙突は陶製であったため、煙突瓦との隙間には漆喰を充填していたそうです。

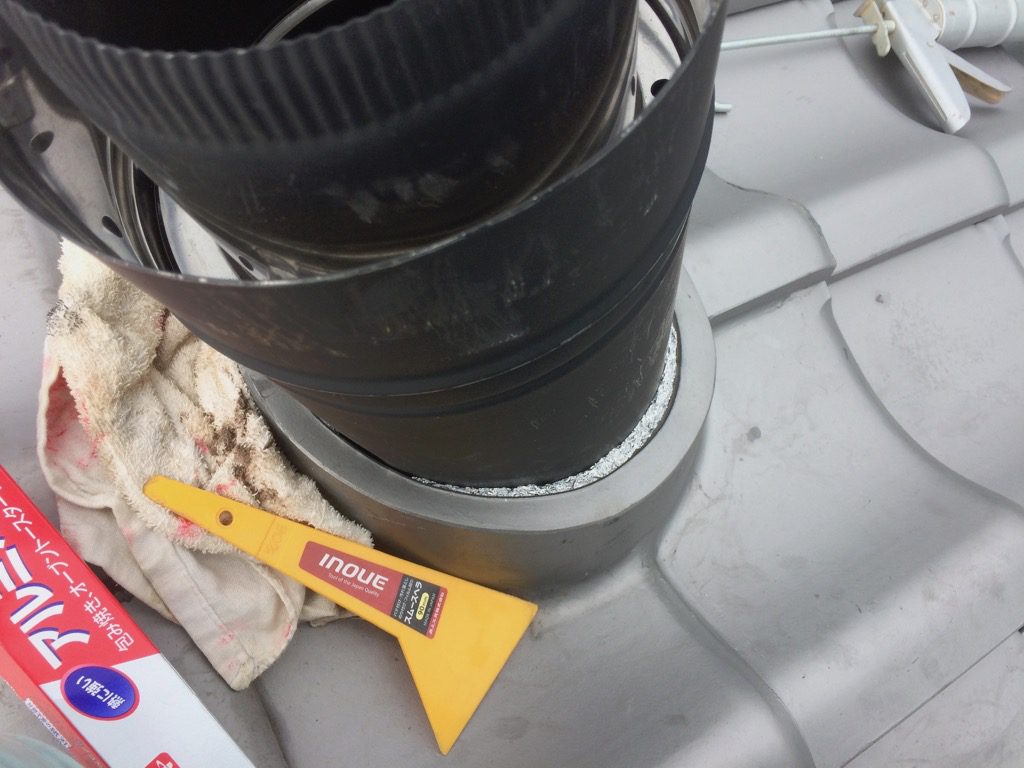

しかし、スレンレス製の煙突に漆喰は付着しませんので、シーリング材を使用することにします。

シーリング材は、瓦との接着の強さを期待して瓦用のものを選びました。

耐熱シーリング材も売っているのですが、二重煙突ですので、そこまで必要ないでしょう。

瓦用シーリング材も真夏の炎天下にさらされるものであり、パッケージに耐熱性が謳われています。

まずはバックアップ材としてアルミホイル(不燃物)を隙間に詰めます。

バックアップ材を支えにしてシーリング材を充填していきます。

離れてみると、このような感じです。

煙突瓦を使用している事例はほとんどないと思いますが、すっきりした収まり具合です。

ちょうど瓦屋さんがシールしたところが目につきました。

さすが本職、迷いが感じられない塗り方をされています。

まだ煙突は屋根貫通部の1本だけしか設置していませんので、煙突上部にビニール袋を被せ養生しておきます。