薪ストーブを導入して約2ヶ月が経過しました。

この2ヶ月、朝晩に焚いています。

導入当初は、ストーブ本体や煙突の温度上昇に伴う近接物への影響が心配で、どうしても遠慮がち?に焚く傾向にありました。

その結果、燻らせてしまうことが多かったです。

そのうえ、松を中心とした廃材(古材)を優先して焚いているため、煙突がどのような状態になっているか気になっています。

薪ストーブの使用において最も注意すべきは、もちろんのこと火災です。

薪ストーブによる火災の主な原因は、(1)近接物の低温炭化、(2)煙突内の煙道火災であると言われています。

(1)近接物の低温炭化については、以前に安全な状態にあることを確認していますので、ひとまず安心です。

(2)煙突内の煙道火災に関して、ネット上で実際の事例を見ると本当に怖く感じます。

煙突内にタール状のものがこびりついていたり、煙突外に木酢液が漏れ出しているものもあります(参考:下記リンク先HP)。

ログハウス ミニログハウス 画像 写真ブログ「乾燥薪、合板を燃焼させた薪ストーブ煙突掃除」

この煙道火災に対して二重煙突は比較的安全であり、煙突掃除の頻度はシーズン1回というのが多いようです。

しかし、煙突の配置や焚く薪によっても大きく異なるかと思います。

そこで、現状確認を含め、初めての煙突掃除をおこなうことにします。

まずは、屋根に上がり煙突トップを回収します。

(写真は改修工事後にDIYにて羽目板を張っているところのものです。)

状態を確認します。

スリット部分と上部カバーの内側に煤が付着しています。

手で触るとサラサラの粉状です。

煤を取るため真鍮ブラシを用意していましたが、普通の掃除用ブラシでこするだけで十分のようです。

トップの掃除はこれで完了。

続いて、煙突内部の掃除です。

ストーブ本体(モキ製作所「MD80Ⅱ」)に「下水・煙突ソージ器」なるものが付属していましたので、これを使います。

煙突延長約5mに対して、ワイヤーの長さが6mありますので十分です。

煙突ソージ器を持って屋根に上がり、煙突内部を覗いてみます。

表面にうっすら(1、2mm程度)と煤が付着していますが、こちらもサラサラの粉状です。

煙突ソージ器のブラシを煙突内に突っ込みます。

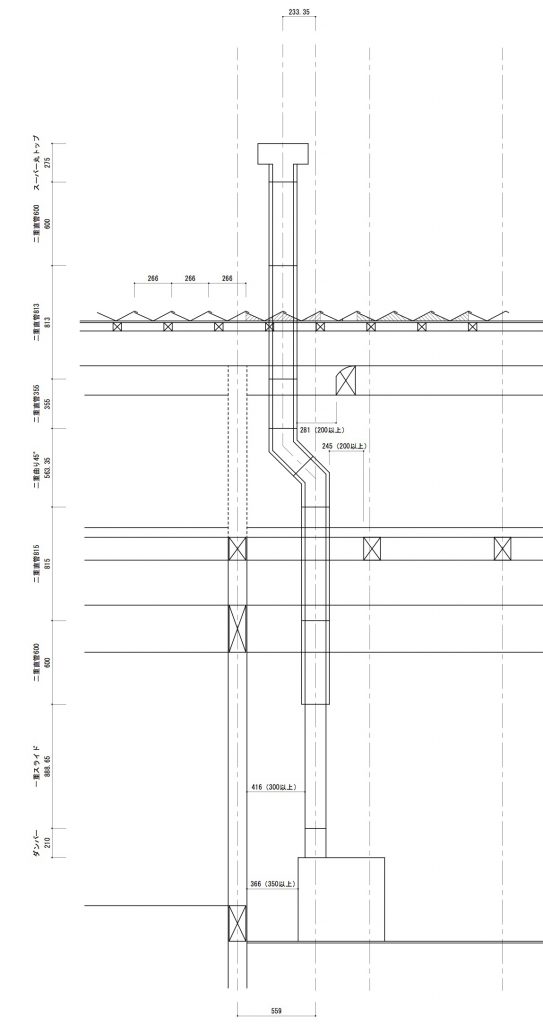

ところで、我が家の煙突は、45°曲管の二連使いにより煙突センターをシフトさせています。

この部分をブラシが通過するのか?

通過する際にひっかかりを感じますが、ワイヤの向きを変えてやると2個の曲管ともに通過しました。

ブラシを2、3往復させて、煤を落とします。

煤は薪ストーブ本体に落ち、その量はお茶碗1杯程度です。

煤を炉内に広げたところ、残っていた熾火によりチカチカと燃え出しました。

煤は、灰(カリウムなどの金属元素)とは異なり、炭(炭素)の部類だということがわかりますね。

また、煙突内に煤などが大量に付着すると燃えだし煙道火災を起こすということも納得です。

屋根のほうは、煙突トップを戻して煙突掃除完了です!

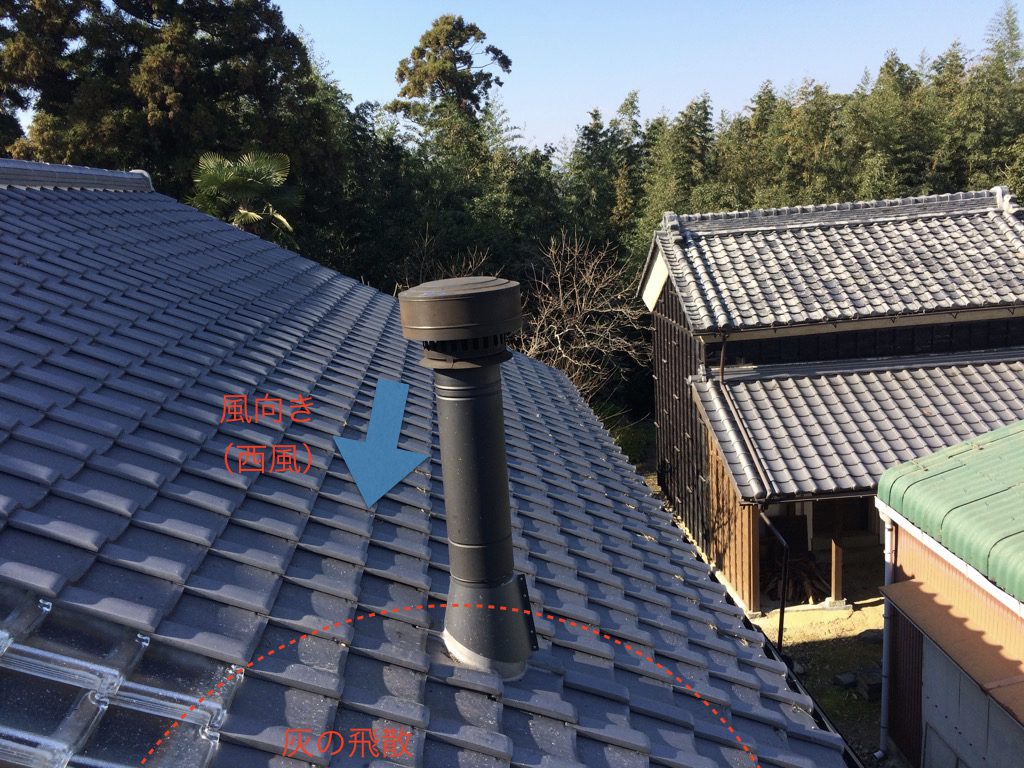

ところで、上写真のとおり煙突周囲の瓦が灰で汚れています。

白いので煤ではなく灰だと思います。

冬場は北西の季節風「鈴鹿おろし」が一定方向に吹いていますので、その風下が汚れています。

ひと雨降れば流れるとは思いますが、薪を焚く以上、これ位の灰が飛散するのは仕方ないのかもしれません。

<続きます>