雨模様で冷えると言ってもさすがに薪ストーブを焚くことはない時期になりました。

そこで、煙突掃除などのメンテを行うことにします。

煙突掃除については、以前のブログ記事に書いたとおり煙突トップに付着する煤の量が多くて屋根を汚すため、今シーズンも2ヶ月ごとの高頻度で行なっています。

また、この煙突掃除を区切りとして次のとおり焚く樹種を変えています。

- 杉 → 12月下旬に煙突掃除

- 杉、松(古材) → 2月中旬に煙突掃除

- 栗、雑木(広葉樹) → 今回煙突掃除

今回は、これまでの針葉樹と異なり広葉樹をメインに焚いたことになりますが、煤の付着量に違いはあるものでしょうか?

屋根に登り、まずは煙突トップを回収します。

外面塗装の剥げが酷いため後で塗装するとして、問題の内部は・・・

煤の付着はあるものの、これまでと比べると大幅に少ないように感じます。

煤が飛散しやすいスリット部分への付着量も同様に少ないです。

松(古材)のみを焚いていたときの状態が下写真ですので、1/3未満の付着量です。

松は煤が多く発生すると言われますが、樹種によってこれほど違いがあるとは。

薪ストーブを使っている方のブログなどを読んでいても屋根が汚れるほどの煤が付着しているような話題はなく、何か特別な原因があるのだろうかと思っていましたが、樹種の違いによる影響が大きかったようです。

来シーズン以降は広葉樹をメインに焚くことになりますので、この付着量であれば煙突トップを含めてシーズン1回(一般的な回数)の煙突掃除で大丈夫そうです。

次に屋根上から煙突内部にブラシを挿入して掃除。

煙突の途中にダンパーが設置してあるため、ここで掃除できるのはダンパー上部までです。

ダンパー下部を掃除するため屋内側でスライド煙突(ダンパー取り付け)を取り外します。

取り外す必要があるため、この区間の煙突掃除は今シーズン初めてです・・・。

それでも煤や灰の付着量はそれほどでもありません。

掃除し、ダンパー(鋳鉄製)に問題が生じていないか確認します。

亀裂などの損傷は特にありません。

掃除・点検し終えたスライド煙突を元に戻します。

続いて、塗装の剥がれが酷かった煙突トップに耐熱スプレーを吹き付けておきます。

昨シーズンに塗装したとき、スプレーの飛散が気になったため、ダンボールで簡易塗装ブースを設け、そのなかで行なっています。

こうした合成樹脂塗装はプラスティックの粒子を噴射しているようなものですので、ある意味、煤の飛散よりも注意しないといけないのかもしれません。

塗料の乾燥後、煙突トップを設置し直して煙突掃除完了。

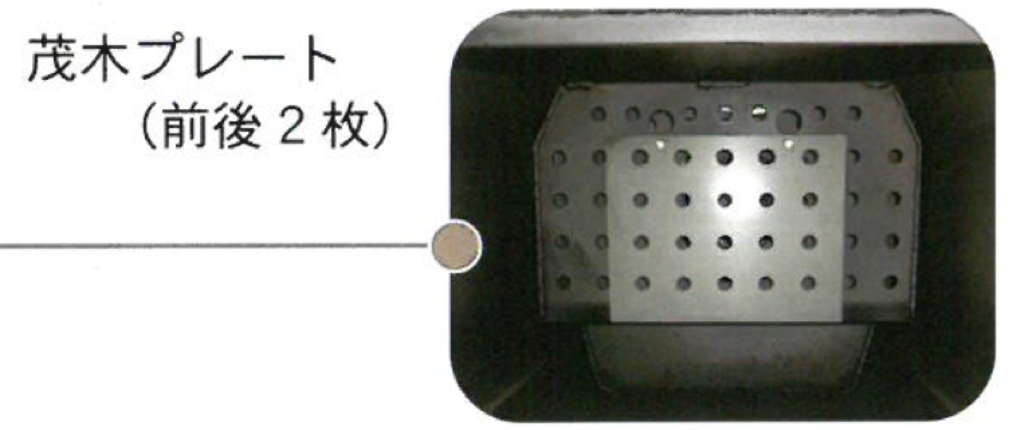

最後にストーブ本体(モキ製作所MD80Ⅱ)のメンテです。

と言っても、耐熱ガラスやガスケットを軽く拭く程度。

シンプルな構造ゆえにメンテが容易なのが助かります。

このストーブで唯一複雑?なのが炉内に設置されている茂木プレート(特許)ですが、実はこのプレートの下端中央部が今シーズンの半ば位から徐々に変形し始めてきました・・・(奥に10mm程度、下写真で朱色線)。

このプレートの左右は本体に固定されおり、最も高温に晒されることで、熱膨張が生じ、その歪みがこうした形で現れたのではないかと思います。

今のところ使用には問題ありませんが、亀裂が生じるようであれば、メーカーに修理を依頼しようと思っています。

現行のMD80Ⅱはこの茂木プレートが脱着できるように改良されているそうですが、それは交換用のためだけでなく、こうした歪みを防止する目的があるのかもしれません。

この点は改良済みとして、もう1点改良すべきだと思うのが火の粉の飛散防止策です。

モキ製作所のストーブはドラフトが強力なため使い勝手が良い反面、我が家のように煙突が屋根出しの場合、ドラフトが強くなりすぎ、杉などの爆ぜるものを焚くと火の粉が煙突から出ることがあるのです。

煙突のダンパーを一定閉じれば、そうしたことはなくなるのですが、初心者が使う場合で万が一のことを考えればストーブ本体側でそうした対策を講じておく必要があるように思います。

他の薪ストーブを使ったことがありませんので比較レビューはできませんが、上記の欠点を補って余りあるほど薪ストーブは良いものだと感じています。

まだ今シーズンが終わったばかりですが、早くも来シーズンが来るのが待ち遠しい気持ちです(^_^)