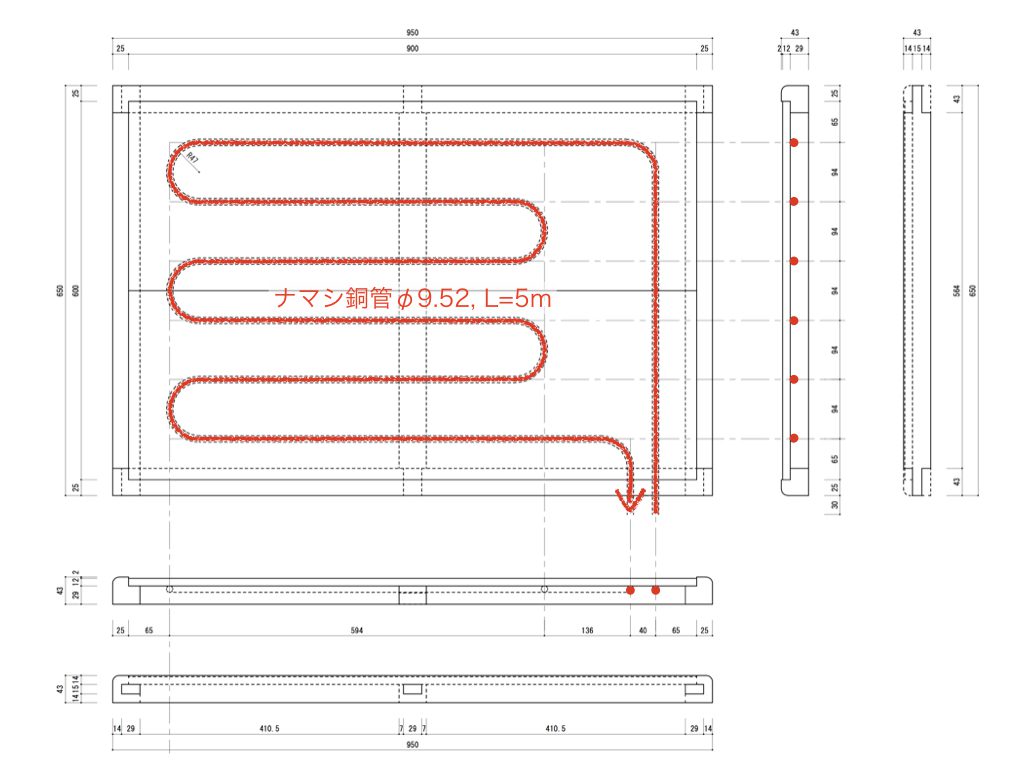

前回、アルミ板(放熱板)に銅管の配管ルートを罫書くところまでできました。

アルミ板上に銅管を配管していくことにします。

銅管は下写真のナマシ銅管を使います。

φ9.52mm×5mもので、近くのホームセンターで3,000円弱で購入。

ラベルに記載のある「ミヤコ」は銅管継手で有名なメーカー(ブランド)のようですので、品質は万全でしょう(問題が生じれば、まずは私の技術力不足を問わねばなりません)。

ナマシ銅管は焼きなましにより曲げやすくなっています。

しかし、いくつかある曲げ配管(R47mm)箇所を、手の力加減だけで正確に曲げるのは難しいように感じます。

そこで、正確な寸法(R47mm)で曲げるための治具を先に作ることにします。

治具の材は、銅管の外径10mm弱に対して倍程度の厚さ(20mm)の板材(古民家の改修工事で発生した古材→虫喰いアリ)を使います。

板を84.5mm(=R47mm×2-φ9.52mm)幅で切断したうえ、その短辺側を半径42mm(=84.5mm/2)の半円に加工します(ジグソーを使用。下写真では未加工ですが、反対側には1/4円を設けています)。

この側面を定規にして銅管を曲げれば、曲げ半径R47mmになるというわけです。

治具を使って銅管を曲げつつ、アルミ板上に敷設していきます。

曲げる際に座屈させてしまうと銅管1巻きがパーになりますので(もしくはソケットで継ぐ)、慎重に作業。

実際に曲げてみると、治具を使っても曲げ半径R47mm(銅管の外径9.52mmの約5倍)は想像以上にきつく、これ以上曲げ半径を小さくするのは難しい(座屈する)ように感じました。

それでも、なんとか座屈させることなく敷設完了。

銅管とアルミ板との接合にはアルミテープを用いています。

この辺りのテクニックについては、下記リンク先のサイト(床暖房自作に関する貴重なノウハウを惜しげもなく公開されてみえます)を参考にさせていただきました。

配管が裏側になるようにして、先に作成の框にはめ込みます。

銅管の起・終点の位置と、框に設けた穴(2箇所)もピッタリ合っています。

この床暖房パネル(の銅管)は、温水循環用の配管(幹線)に接続することになりますが、これへの接続方法はまだ決めかねています。

ただ、据え置きタイプの床暖房パネル(夏季は撤去)としていますので、少なくとも配管を容易に切り離せる必要があります。

そこで、銅管の起・終点にネジ継手のジョイントを取り付けておくことにします。

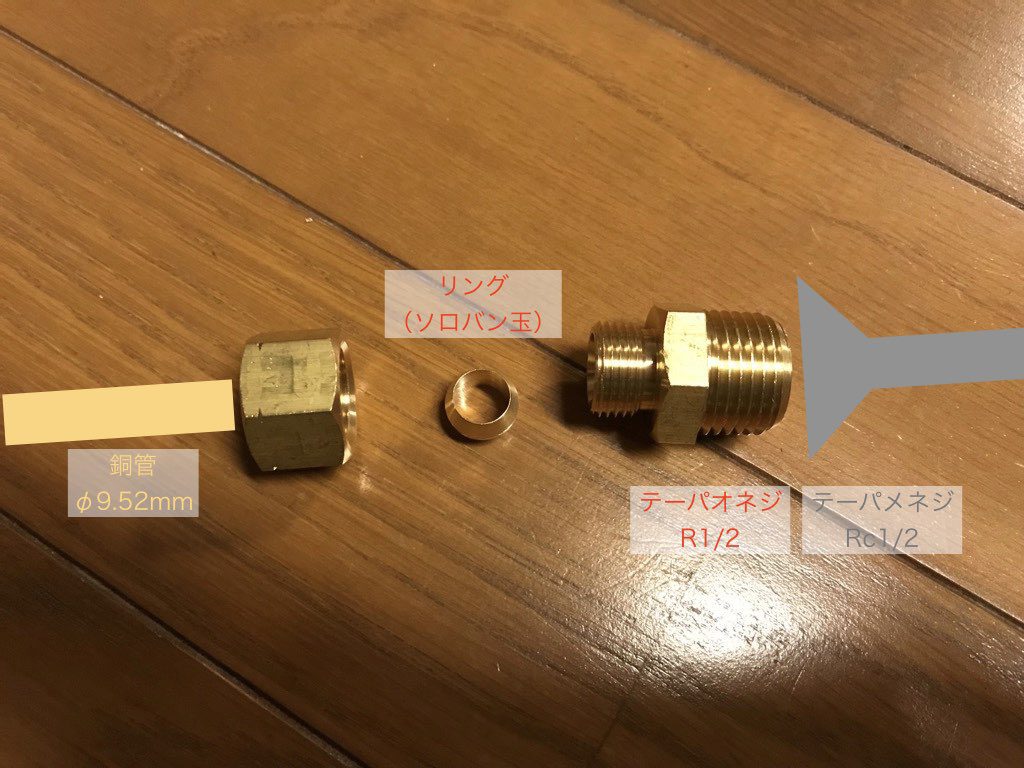

銅管とジョイントなどの役物との接合にはロウ(ハンダ)付けするものと思っていましたが、φ9.52mmのような小口径の場合にはリング(ソロバン玉)を使って圧着接合するようです。

そのリング式のジョイント(φ9.52mm用)が下写真です(1個400円程度)。

上写真で中央にあるものがリング(黄銅製、本体も同じ)で、左側のナットを締め付けることでリングが圧密変形して止水される仕組みになっています(ガストーチなど火を使う必要がないため、私のような初心者にとって施工しやすいです)。

ジョイントを銅管に挿し込み、スパナでナットを締め付けて取り付け完了。

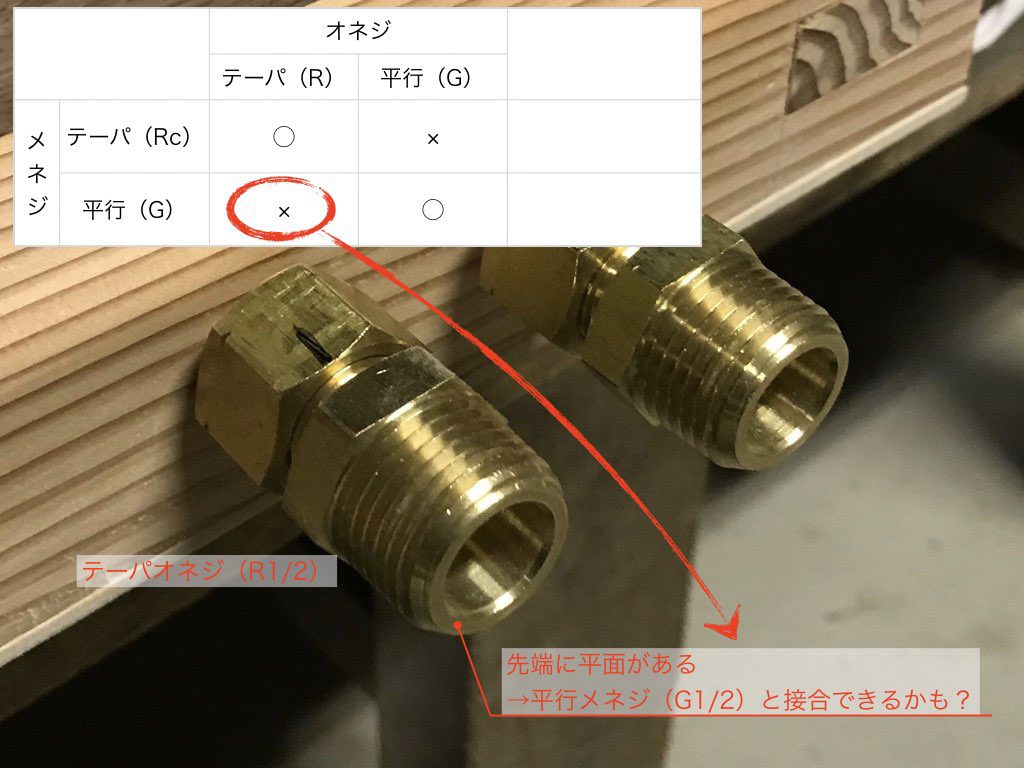

ちなみに、ジョイントはネジ側が1/2インチ(15mm)のテーパオネジ(R1/2)になっているものを使っています。

繰り返し脱着させるため、本当はテーパネジ(R1/2)ではなく平行ネジ(G1/2)のものにしたかったのですが、そのような製品はないようです。

仕方なくテーパネジのものにしましたが、現物を確認するとネジの先端に平面があるため、おそらくパッキンを入れて平行ネジのように使えるのではないかと踏んでいます(diy施工ゆえにできる無茶ですが、一応は水圧試験をして止水具合を確認するつもりです)。