昨秋、主屋(古民家)の勝手口に手すり(本体:竹)を設置しました。

後期高齢者入りした母のために設置したのですが、私のような若く健康な者にとっても重宝し、床に上がり降りする際には手すりを掴むようになっています。

勝手口の手すりが意外にも良かったことから玄関にも手すりを設置することにします。

下写真は玄関用の傘立てを作ったときの写真ですが、写真手前側に上り框があります。

手すりは腰壁がある側(上写真で左側)に設置すると良さそうです(右側には式台)。

そして、手すり本体には勝手口と同じく竹を使いたいと思っています。

勝手口の手すりに竹を使ったのは第一に里山の竹を有効利用したいと言う思いからですが、実際に使ってみると竹の手触りが思いのほか良いのです。

市販の手すりは木製のものが多く、天然素材に違い有りませんが、合成樹脂でコーティングされているため実際にはプラスチックを触っているようなものであることに、竹の手すりを使い始めて強く感じました。

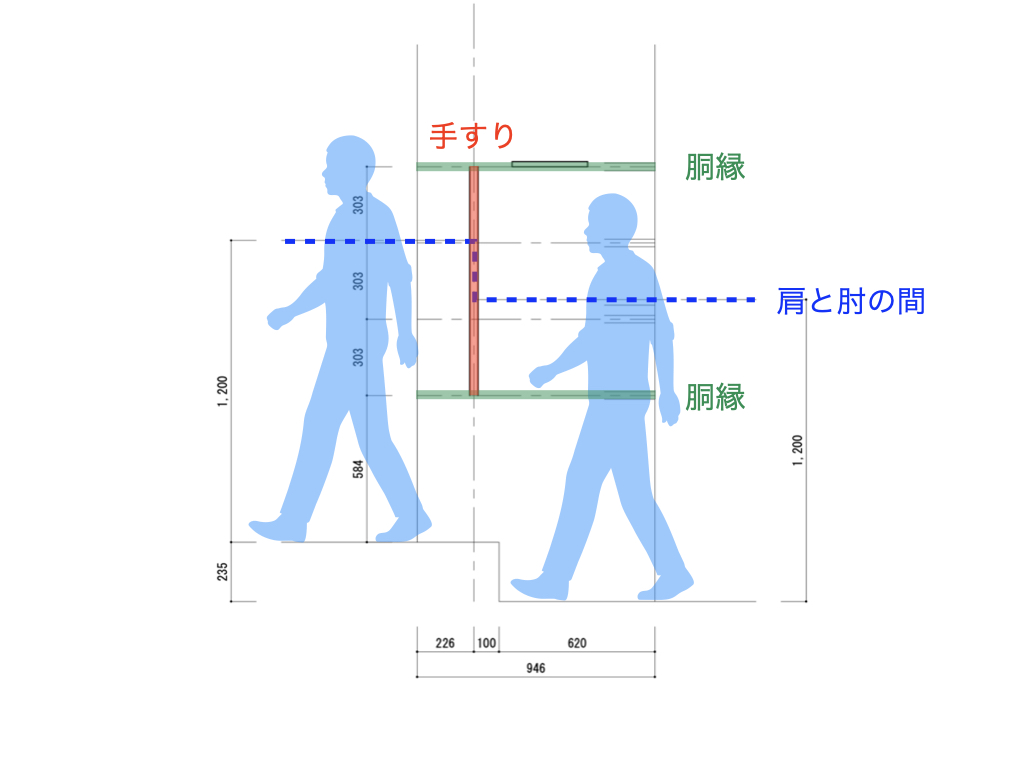

さて、手すりの寸法や取り付け位置は勝手口のときに検討したとおり下図のようになります。

手すり本体の上・下端にブラケットを取り付け、それを壁の下地材があるところに取り付けるわけですが。

勝手口のときは石膏ボード下地の壁でしたのでブラケットを取り付けやすかったのですが、今回は上端が土壁、下端が腰壁になります。

腰壁はまだしも厄介なのは土壁です。

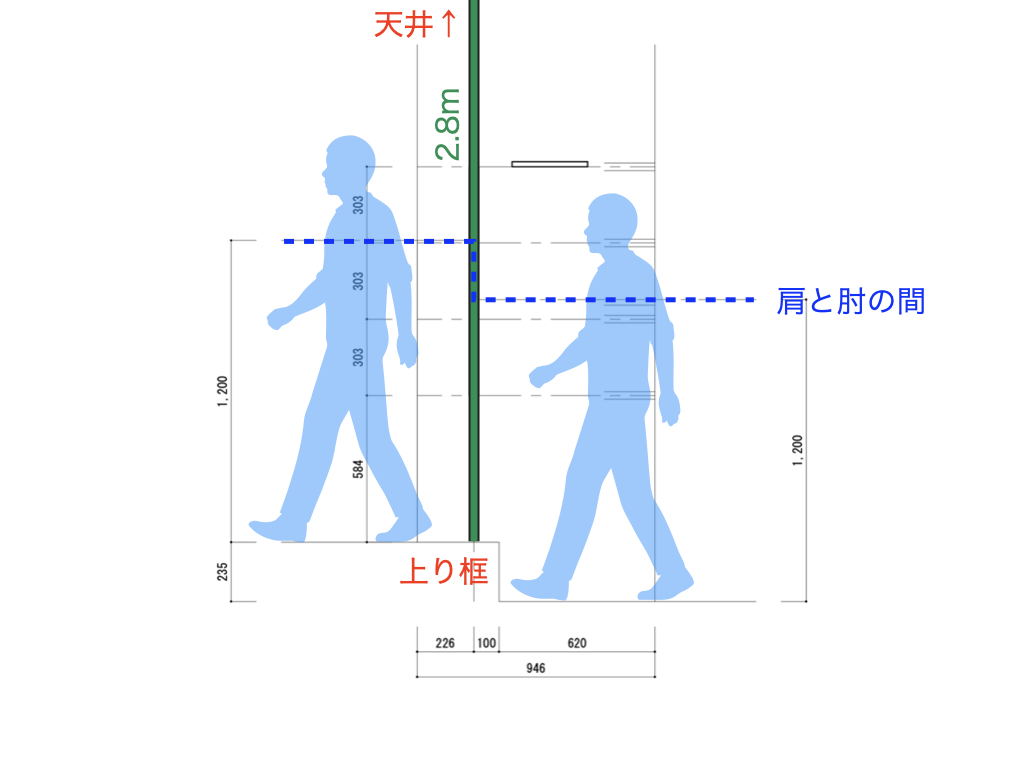

そこで、ブラケットは使わず、天井から床まで(h=2.8m)1本の竹を立てることにします。

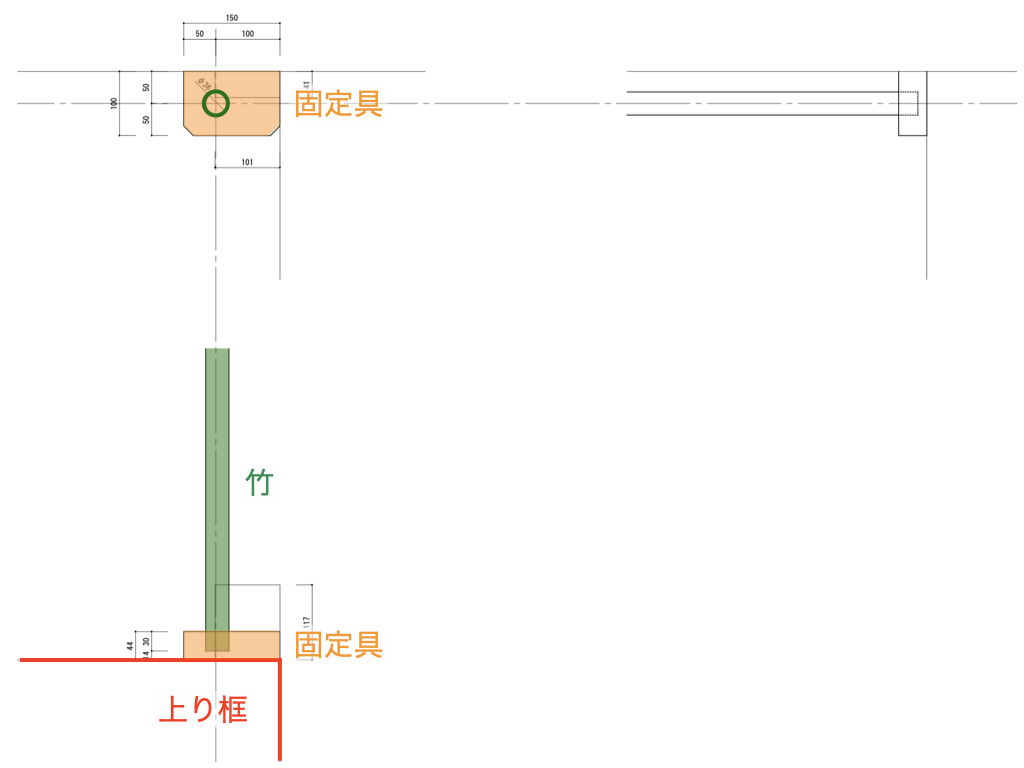

この場合、天井及び床で竹を固定する必要があるため下図の固定具を考えました。

この固定具を下写真の端材(杉)を使って作っていきましょう。

所定の寸法でカット。

トリマーを使って面取りを施します。

これに竹の端部を挿し込めるように深さ30mmの止め穴(座ぐり穴)をあけます。

この穴あけに使っている座ぐり錐(神沢 K-303)は径の変更が可能で、今回は竹の太さ(36mm前後)に合わせています。

下写真のとおりピッタリ竹を挿し込めます。

固定具を床に取り付けることにしますが、取り付けたいところに邪魔な物があります・・・。

これは上り框を支えている柱なのだと思いますが、なぜか床面から出っ張っています。

以前から目障りだと感じいましたし、この機会に切除することにします。

切断面を見るとホゾで框を挿し込んであったようですが、切除しても框が浮くようなことはないでしょう。

腰壁に打たれている鋲も支障になりますが、こちらは固定具側を切り欠いて対処します。

壁との間に隙間なく設置できるようになりました。

固定具は床や天井に対してビス留めして取り付けますが、ビス頭を隠せるように埋め木用の穴をあけます。

天井側、床側ともに加工完了。

とりあえず設置してみます。

どんな感じになるのか少し心配でしたが、なかなか良い感じです。

古民家は基本的に自然素材でできているため、こうした竹を設置しても違和感なく溶け込むのだと思います。

見た目は問題ないものの、実際に手すりとして竹を掴むとたわんでグラグラします・・・。

勝手口のときは竹の長さが1mしかなかったのに対して今回は2.8mもあります。

たわまないようにするには中間に支点を設けるしかなさそうです。

あと、固定具が白木のままで周囲の木材から浮いて目立つため古色塗装を行うことにします。

〈続きます〉