7月になりました。

その7月1日に種を播くと良いと当地で言われているのが黒豆です。

マメ科の植物は土地を肥やすのに効果が大きいため(窒素固定)、畑(約1反)の基幹作物として黒豆を含む大豆を例年たくさん播種しています。

しかし、昨年収穫したものを、うっかり種用に残しておくのを忘れて味噌の仕込みなどにほとんど使ってしまったため、今年播種するのは3、40個程度です。

新たに購入することもできますが、これまでのものが長年当地で栽培され続けてきたもの(大豆:父から、黒豆:近所の方から)ですので、これを今後も継いでいきたいと思っています。

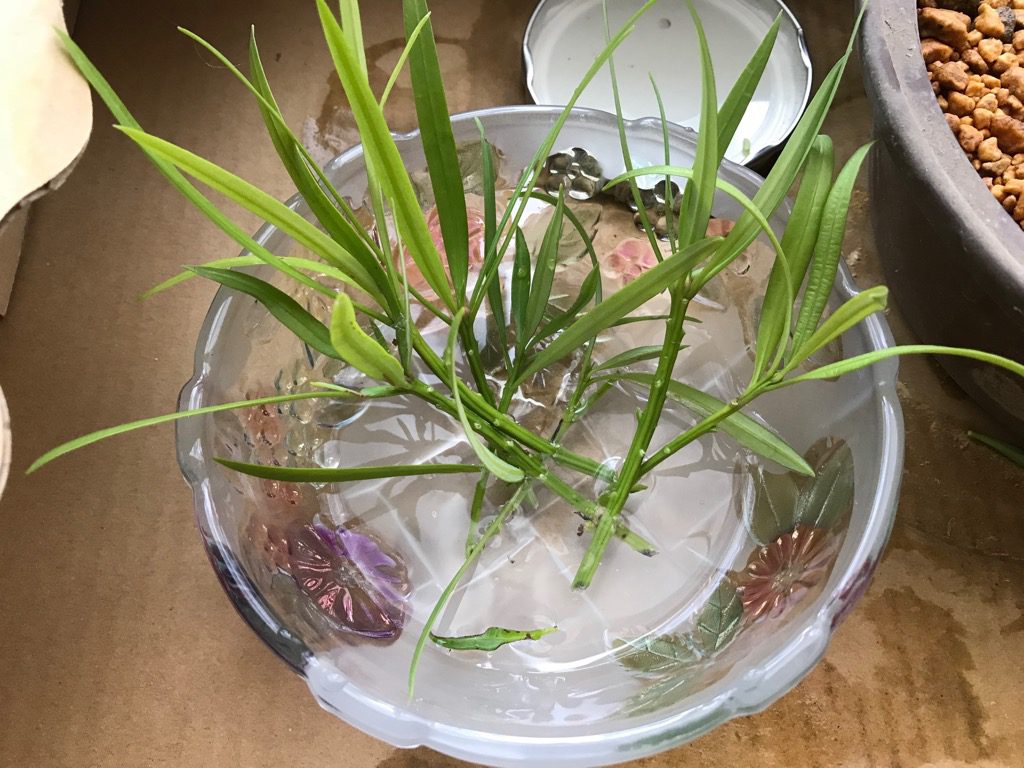

そして現在、大豆や黒豆、ササゲの播種とともに行っているのが、同じマメ科のソラマメ(+エンドウ)の採種です。

ソラマメは通常5月に収穫しますが、収穫せずにそのまま置いておくと上写真のとおり莢が黒くなってカラカラに乾燥してきます。

乾燥した莢からは面白い具合に採種できるとは言え、何しろ膨大な数があって追い付かない状況です・・・。

上写真は一部ですが、おそらく2、3千個はあるように思います(煮豆にも使いたいと思っています)。

4年前に購入した一袋の種子(5、6個入り)が倍々ゲーム(それ以上)で増えたのです。

ちなみに収穫期の5月は下写真のとおり猛烈に繁茂していました。

それが畑の至るところにあります(下写真で少し濃い緑色がソラマメ)。

これだけ繁茂していると蔓ボケしてしまっているように思いますが、たわわに実っているのです。

播種以外は特段何もやっていませんので、自然が力を発揮すれば不耕起・無肥料・無農薬・無除草であっても育つものは何もしなくても育つわけです。

一方、化成肥料の申し子のようなハクサイなどは全くと言って良いほどダメです。

自然農では、その土地の状態にあったものを栽培することが最も大切なように感じています。

また、土地の状態は刻々と変化しているようでもあり、我が家の畑はマメ科からナス科に適した状態に移行しつつあるように感じています。

その理由の一つとしてナス科のジャガイモの生育状況の変化です。

数年前に植えたときはイマイチだったのですが、それが繁茂し出したのです(1箇所だけではなく全体的)。

上写真は6月初めに撮影したもので、既に収穫時期を迎え、現在は茎葉が枯れた状態になっています。

ソラマメの採種に手一杯でジャガイモはひとつも収穫していませんが(そのまま放置可)、ダイズの播種時に鎌に突き刺さってきたものを見ると良いものができているようです。

ところで、ジャガイモの芋は地下茎が太ったものですが、他のナス科のトマトやナスのように開花後になぜ結実しないのかと疑問に思います。

そう思っていたところ、なんと実をつけているものがありました!

上写真のジャガイモは今春ホームセンターで購入して植え付けたもので「とうや」と言う品種です。

ネットで調べてみると、一般的な品種の男爵やメークインが結実しにくいだけで、他の品種は実をつけるものがあるそうです。

結実すると言うことは採種もできるはずで、種からジャガイモを育ててみるのも面白いかもしれませんね。