今日は端午の節句です。

端午の節句と言えば鯉のぼりを思い浮かべますが、年々、青空を泳いでいるところを見掛けることが少なくなっていて寂しいものです。

ところで、我が家は今では面影がありませんが、戦前までは景気が良かったらしいのです。

そのため戦前(昭和18年)生まれの亡き父は当時としては珍しい五月人形を持っていたのです。

しかも戦中・戦後の物不足の時代だったため、小学校から見学にみえたと聞いたことがあります。

しかし、ある方が私の祖母(父の母)に「この五月人形はお孫さんのものですか?」と尋ねられたことから、それ以降飾らなくなったそうです・・・。

そんなわけで、私自身は話しを聞くだけで実物を見たことがなかったのですが、土蔵を整理しているときに見つけ、処分する前に一度飾り付けようと思ったのが2年前のことです。

何十年も土蔵のなかで眠っていましたので、箱に入れらていたとは言え、埃やゴミにまみれ、特に紙で作られたものは状態が悪くなっていました。

例えば、提灯は下写真のようにボロボロ。

下写真は大将(武者人形)が構える台座です。

板に和紙が貼ってあるのですが、この程度のものであれば修復できそうだと思い、新しい和紙に貼り替えたのが下写真です。

他にも修復できるものは修復し、2年前の端午の節句に飾ることができました。

修復してみると処分するのが惜しくなり、端午の節句後は再び土蔵に保管することに。

そして、今年も端午の節句が近づいてきたことから飾り付けすることにしました。

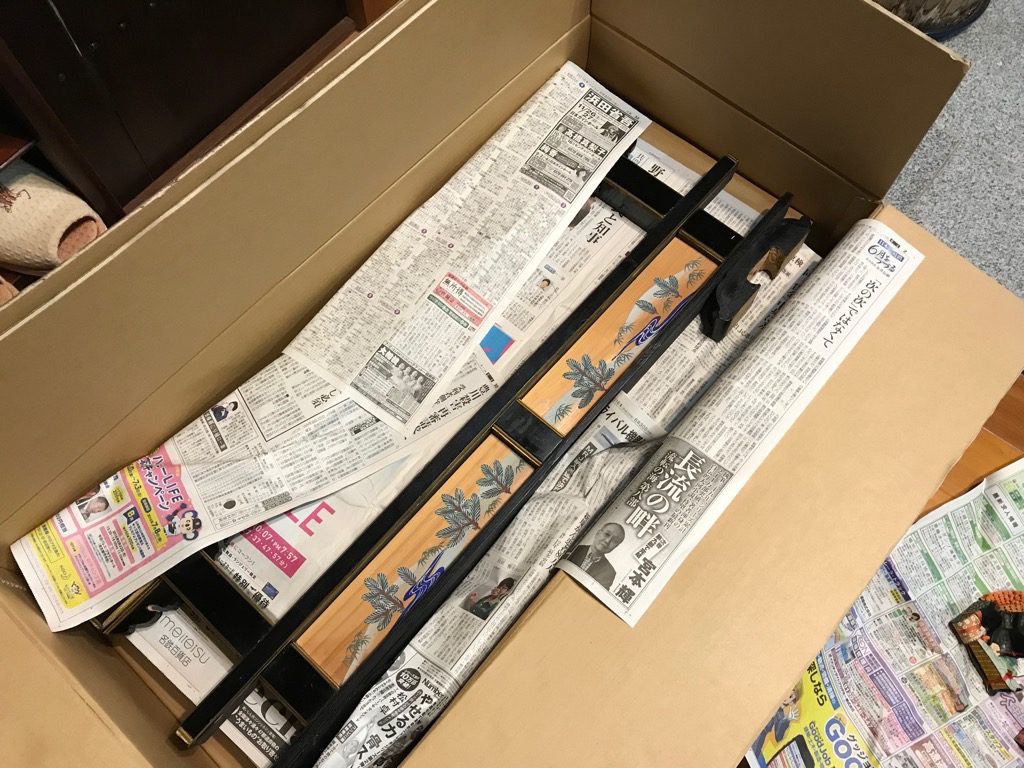

土蔵から五月人形を収納した段ボール箱を出してきます。

一応は丁寧に収納してあります。

こうして一年に一回、外気に触れさせるのが良いのでしょうね。

この五月人形は床の間に飾るように一畳(1,820mm×910mm)に収まるようになっています。

ただ、床の間では来客された方にわざわざ上がってもらう必要があります。

そこで、玄関脇の四畳間に飾ることにします。

雛壇のように飾り付けると良さそうなので、長机を使って階段式の壇を設けます。

五月人形らしく緑色の布を敷きます。

五月人形を飾りつけます。

こちらが修復した台座に鎮座する大将です。

大将らしく貫禄があります。

ここは戦場かと思うほど什器類が揃っています。

兜の準備も万端です。

これらの五月人形は昔のことなので全て手作りで、旗の絵も手書きで描かれています。

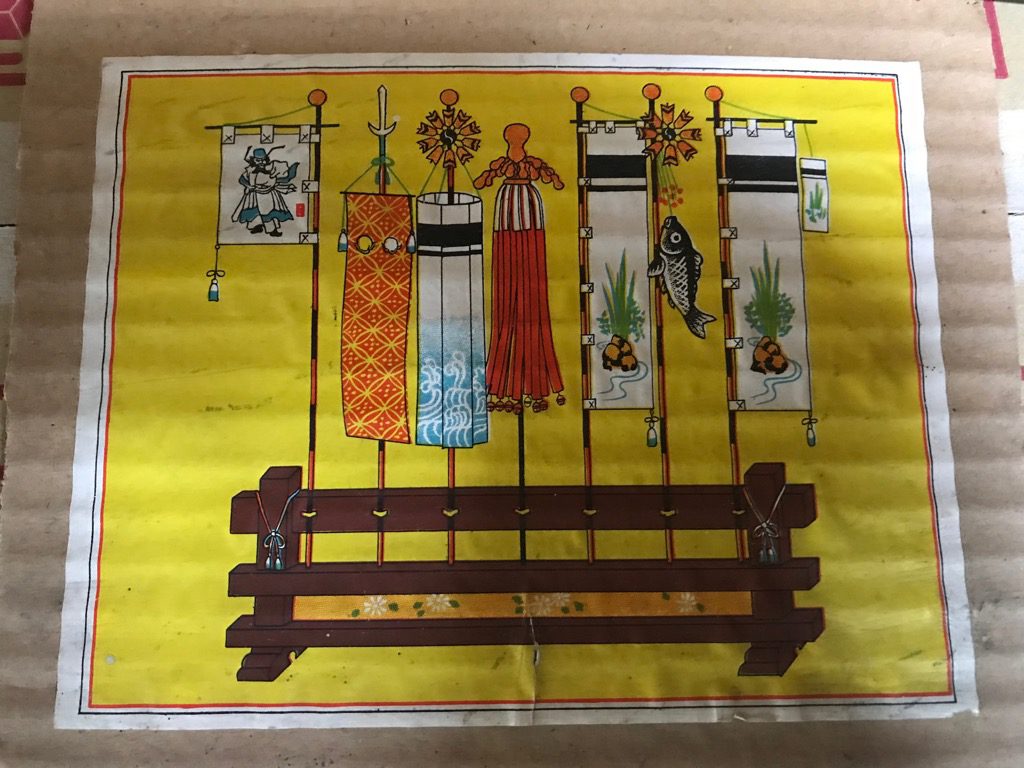

いくつもある旗をどのように飾り付ければ良いものかと思いますが、実はアンチョコがあるのです。

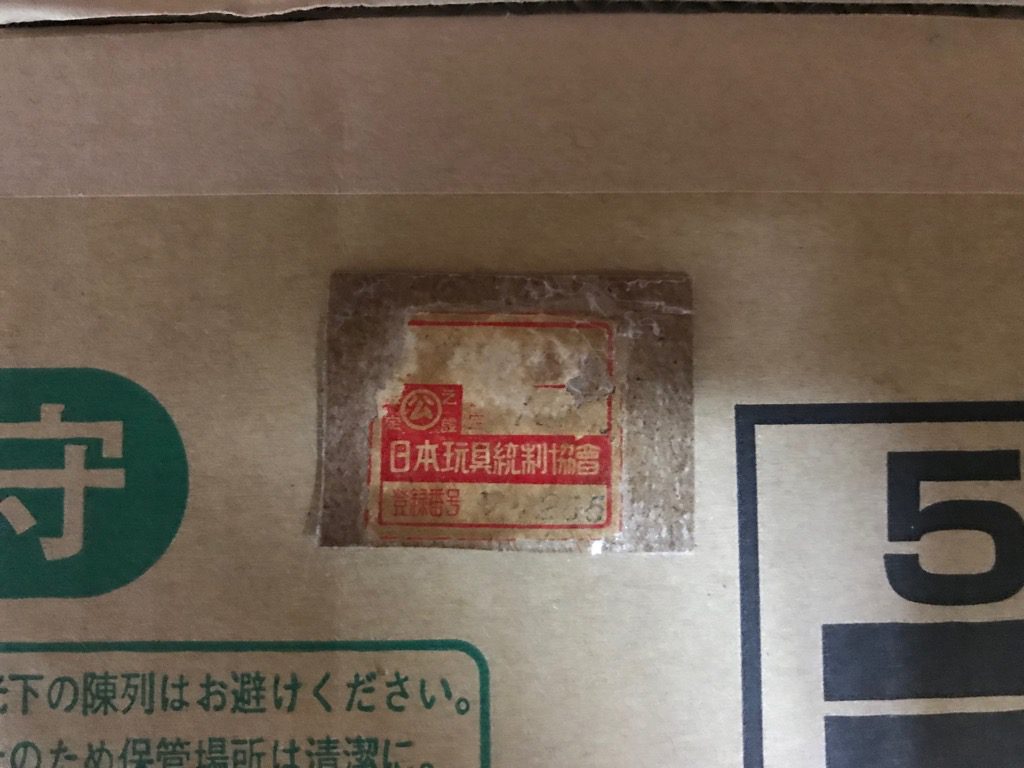

元々の梱包箱には下写真の紙片が貼られていたのですが、そこには「日本玩具統制協会」とあります。

戦中(昭和19年)のため、こうした玩具も統制されていたようです。

それでも「贅沢は敵だ!」の一方で、こんな贅沢な五月人形が許されていたのです。