先般、枯死したスギの木を伐採し、その前後に土留めを施しました。

この近くには大きなクリの枯れ木があったのですが、これも既に伐採しました。

このクリの伐採跡の周囲には空いている(フキの自生地)ため、クリに代わる樹木を植えることができます。

これまでは近くにスギの木があり、これを伐倒するときのことを考えると新しいものを植えづらかったのですが、伐採したことで安心して植えられるようになりました。

で、何を植えるか?です。

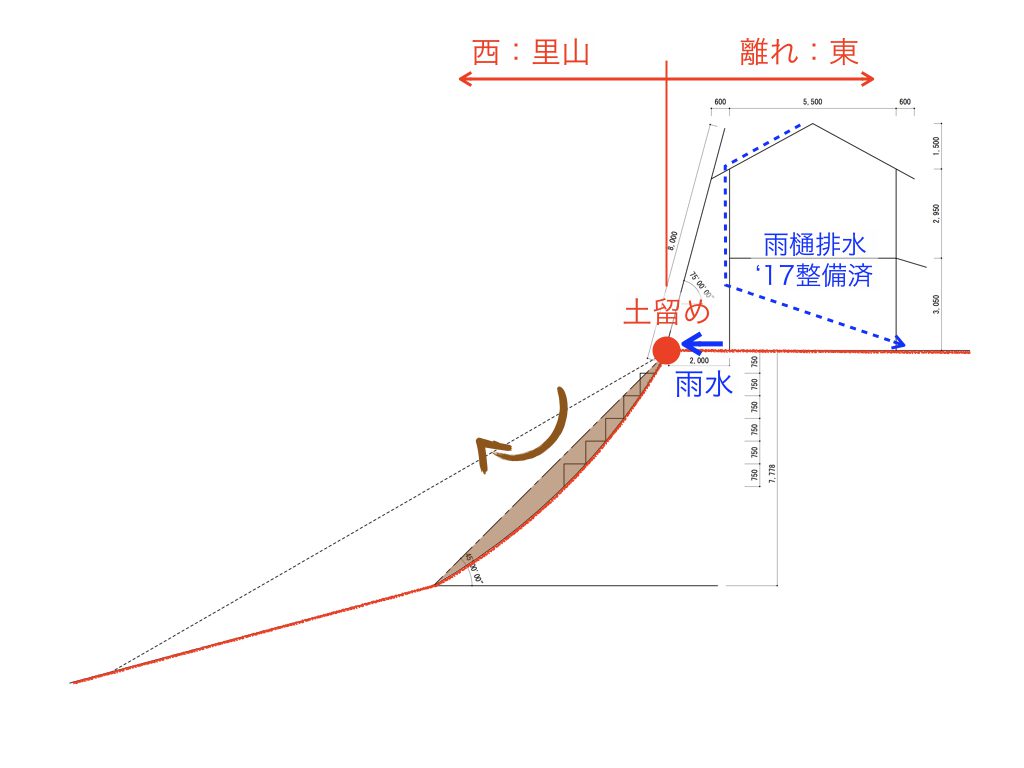

果樹にしたいところですが、この場所は東側の離れと西側の里山に挟まれているため日当たりが良くありません。

日陰でも果実が生るような果樹があれば良いのですが、そうしたものは思いつきません。

以前クリの木があって、たくさん実っていたのが不思議に感じますが、昔の離れは平屋で、その屋根を超えて大きくなっていたため日照が得られたのでしょう。

かと言って、屋根を超えるほど大きくなれば、落ち葉により雨樋掃除に苦労することになりかねません。

そう考えると、常緑で、少なくともクリのように大木にならない樹木にするのが良さそうです。

そのような樹木で、しかも実用的なものとして思う浮かぶのが神事に用いられる「サカキ」です。

しかし、サカキは既に庭にありますし、里山にも自生しています。

では、仏事用の樹木と言えば「シキミ(当地ではシキビ)」や「ヒサカキ(当地ではビシャコ)」です。

ヒサカキについては温暖化の影響なのか至るところに生えていますが、シキミは見掛けたことがありません。

シキミはマツブサ科シキミ属の常緑小高木で、その実は死ぬ可能性があるほど有毒(シキミの語源は「悪しき実」からとも)だそうです。

もちろん仏前に供えるのは実ではなく枝葉のほうで、葉はこのような半日陰のほうが色艶が良くなるかもしれません。

そんなわけで、シキミを植えることにします。

ホームセンターで購入してきた苗木(1,000円程度)をクリの切り株のところに植え付けます。

周囲の土は既に腐葉土化していますし、今後もクリの切り株や根がシキミの成長を助けてくれることでしょう。

ところで、苗木を植え付ける際に切り株のところを掘っていたところ、地中から大きな石が出てきました。

以前、クリの木の根元には米蔵(昭和20年代に解体)に使われていた石が積まれていたため、その残存物のようです。

クリの幹の断面形状が三日月状になっているのは老木で中心部が朽ちたのだろうと思っていましたが、実は石が埋まっていたためだったのです。

米蔵を解体した昭和20年代にはクリの木は小さかったことになりますが、私には大木のイメージしかないためとても意外に感じます。