しかし、肝心の煙突瓦の位置(薪ストーブの設置位置)を私のほうで決めていなかったため、二度手間となりますが、とりあえずは通常の瓦(平瓦)で葺き、後で煙突瓦に差し替えていただくことになりました。

北側の屋根です(写真は施工中のもの)。

ガラス瓦(2箇所)になっているところが台所や居間ですので、薪ストーブの煙突もその近くになる予定です。

煙突瓦の位置を決めるため、まずは薪ストーブの設置場所を検討します。

改修工事では床組みも全面改修していますが、そのなかで居間の床高さを隣接する台所と同じになるように下げていただきました。

これにより従来、居間(7.5畳)と台所(10畳)に分かれていたのが、17.5畳の広さの部屋(LD)となりました。

この17.5畳の部屋は生活スペースの中心となりますので、薪ストーブを設置するならこの部屋がベストです。

また、床はフローリングですので、畳の部屋に薪ストーブを設置するよりも容易そうです。

それと、補強のため南北方向に1面ずつ壁を新設しましたので、この部屋にもその壁があります。

この壁の前に薪ストーブを設置すれば邪魔になりにくそうです。

(床高さの変更や壁の設置は、いずれも建築士さんによるアイデア&設計です。)

下の写真は改修工事の完了後のもので、DIYにて天井(大和天井)の張替えを行っているところです。

ちょうど天井板がないので、煙突の検討を行うには最適です。

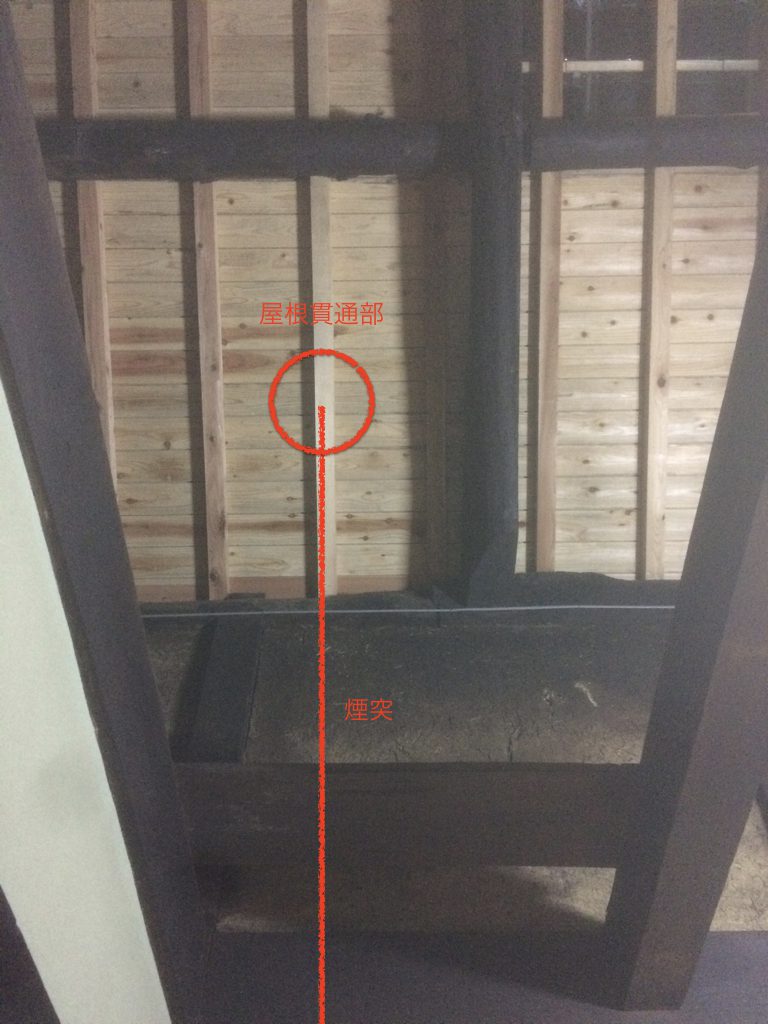

薪ストーブの設置予定箇所から屋根を見上げると、このようになっています。

煙突は大和天井の梁の間を通すことになります。

屋根に大きな梁があります。

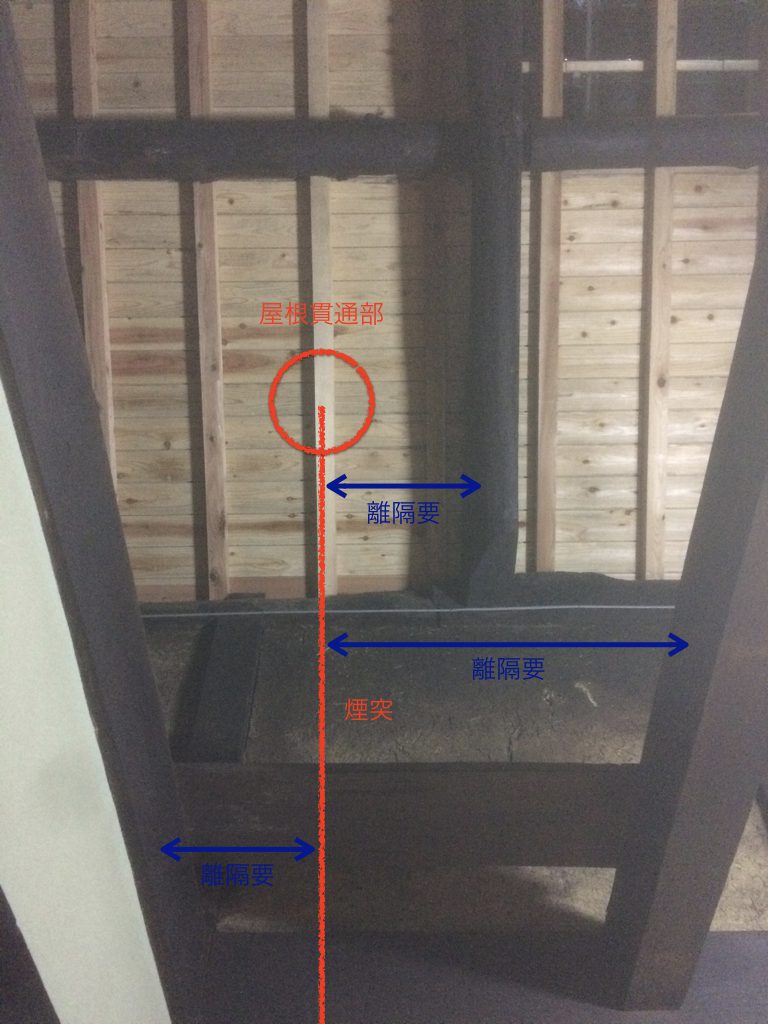

煙突は二重構造のもの(二重煙突)を使用する予定ですが、それでも一定の離隔(クリアランス)を確保する必要があります。

右の離隔を確保すると左側の離隔が小さくなり、かと言って左の離隔を確保すると右側の離隔が小さくなります。

また、煙突瓦は4枚の瓦で構成されています。

瓦の割付は決まっていますので、煙突瓦の設置位置は瓦1枚単位での調整しかできません。

先にも書きましたが屋根貫通部は鉛製のフラッシング(高価!)を使うことがほとんどです。(煙突瓦を使っている事例はネット上でも1件しか見たことがありません。)

位置の調整がしにくということも煙突瓦が使われない理由かもしれません。

いくつか条件があり煙突瓦の位置を決めるためには煙突の概略を設計する必要がありそうです。