これで煙突の正確な位置を把握できるようになりました。

今回はその位置を計測し、以前行った煙突の概略設計を正確なものにします。

そして残りの煙突部材を注文するため、数量を拾い出すことにします。

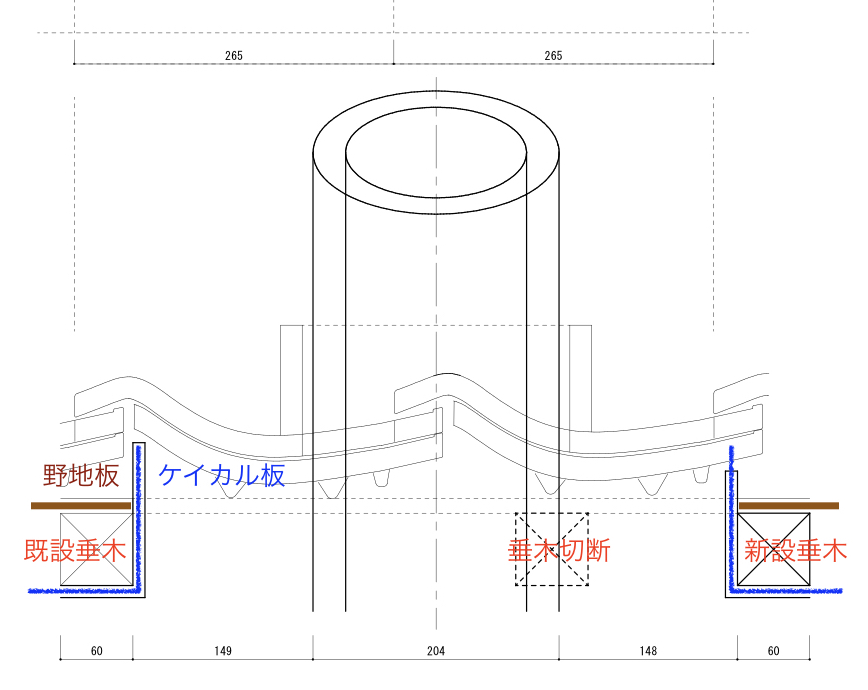

煙突に下げ振りを取り付け、正確な水平位置を計測します。

まずは南北方向です。

右側に見える丸太の桁とも離隔が確保されています。

壁(改修工事で新設、幅3尺)の中心から外れていますが、炉壁(設置予定)の幅がそれより広く(4尺)で、その中心になる予定です。

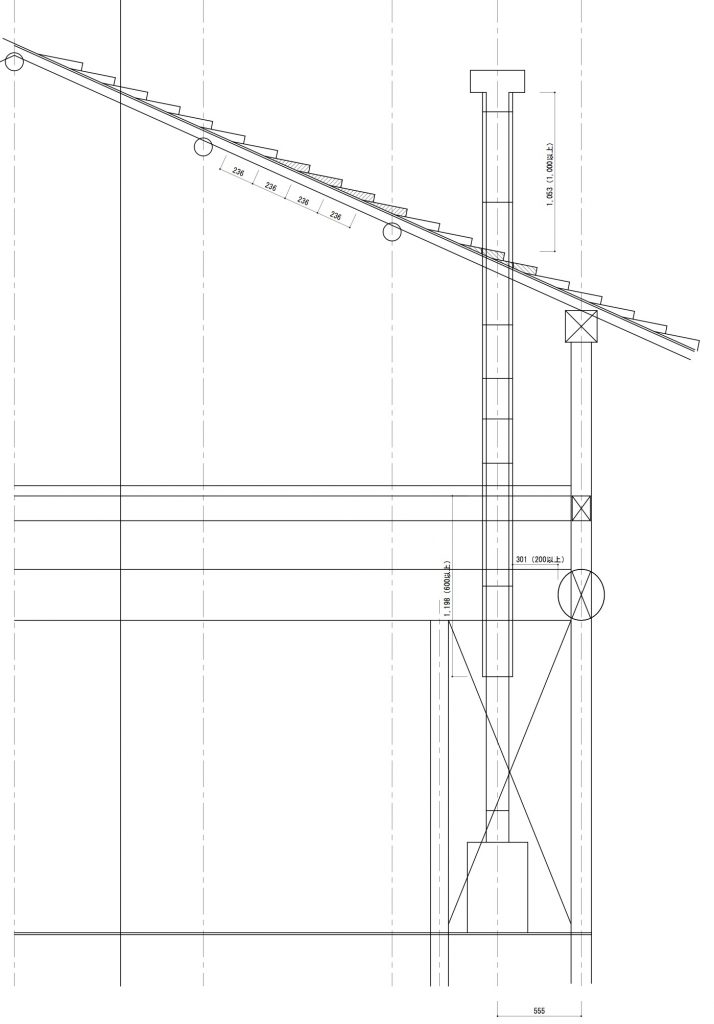

計測した結果を煙突設計に反映させます。

続いて、東西方向です。

概略設計で検討したとおり、煙突をまっすぐに下ろすと壁面と近接してしまいます。(→45°曲管の2連使いで壁から離します。)

設計に反映させます。

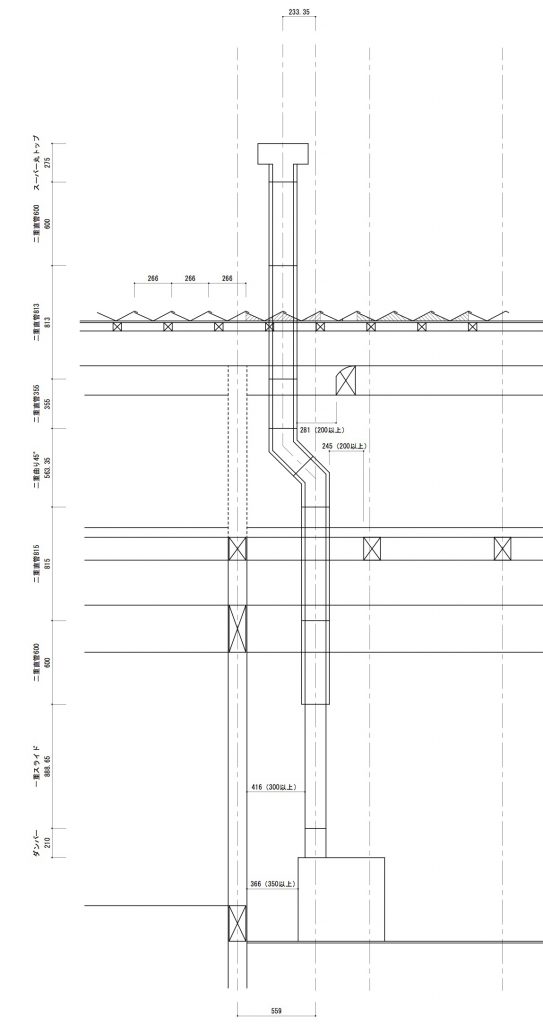

この結果、必要となる煙突部材は上図面の左側に示すとおりになりました。

使用する煙突は、口径φ150mmの二重煙突(二重管の口径φ200mm)です。

二重煙突にはシングル煙突に比べるとかなり高価ですので、全部でいくらかかるのか気になります。

積算すると、高機能な溶接タイプで約19万円(煙突固定金具等を含む)となります。

一方、一般的なハゼ折りタイプだと約12万円(煙突固定金具等を含む)です。

迷うことなくハゼ折りタイプで決まりです(^_^)

一般的に煙突はストーブ以上にお金がかかると言われています。

我が家の場合、厨子(ツシ)二階で屋根が低いことや、屋根貫通で大体まっすぐに煙突を配管できたことから、煙突延長が短く(約5m)なり、比較的安価に収まりました。

これで残りの煙突部材を注文できます。