2年前の冬、シイタケの種駒を打ち込んだホダ木を裏山のなかに置いておきました。

すっかり忘れていましたが、先日たまたま思い出して見に行ったところ、シイタケがたくさんあがっているではありませんか!

山と言っても目と鼻の先なのですが、家族が収穫を楽しめるようにホダ木の一部を主屋の近くまで引き上げてきました。

ホダ木に種駒を打ち込んで、そのまま山のなかに置いておいただけなので期待していなかったのですが、意外や簡単に上がるものですね。

せっかくなので、2年前の原木の伐採から振り返ってみたいと思います。

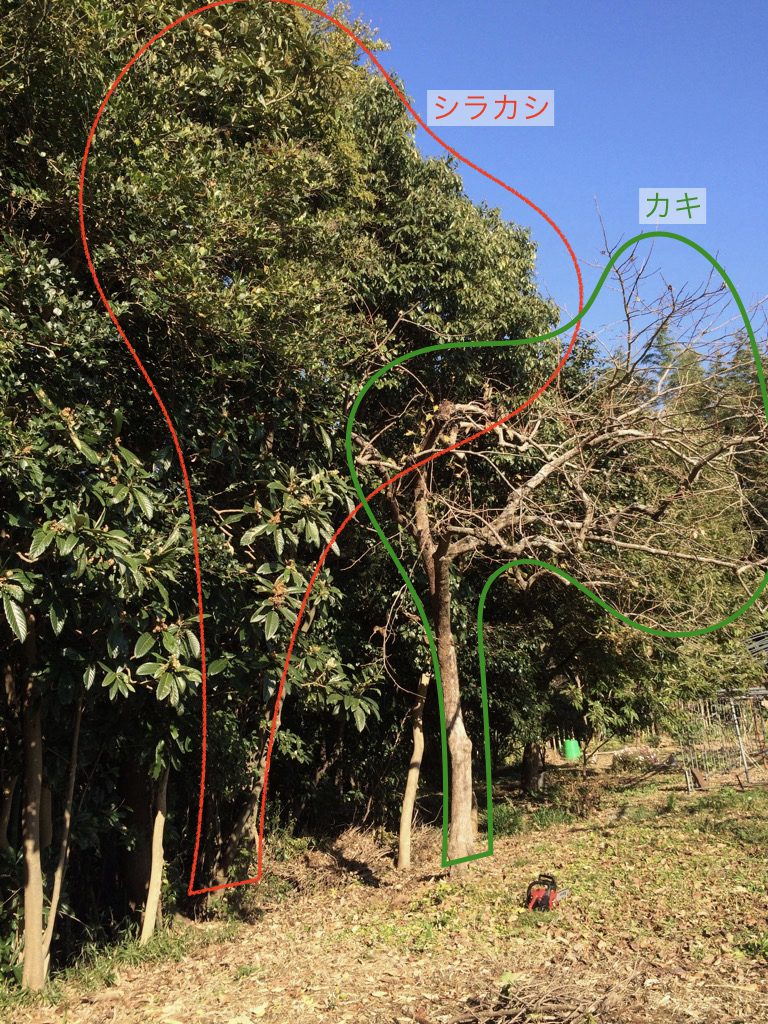

畑にカキの木が植わっています。

隣接する山のシラカシの木が大きくなり、そのカキに覆い被さるようになっていました。

シラカシの勢いにおされ、カキの樹形がいびつになっています・・・。

シラカシの胸高直径は20cm以上と結構大きいです。

これ以上大きくなる前に伐採することにしました。

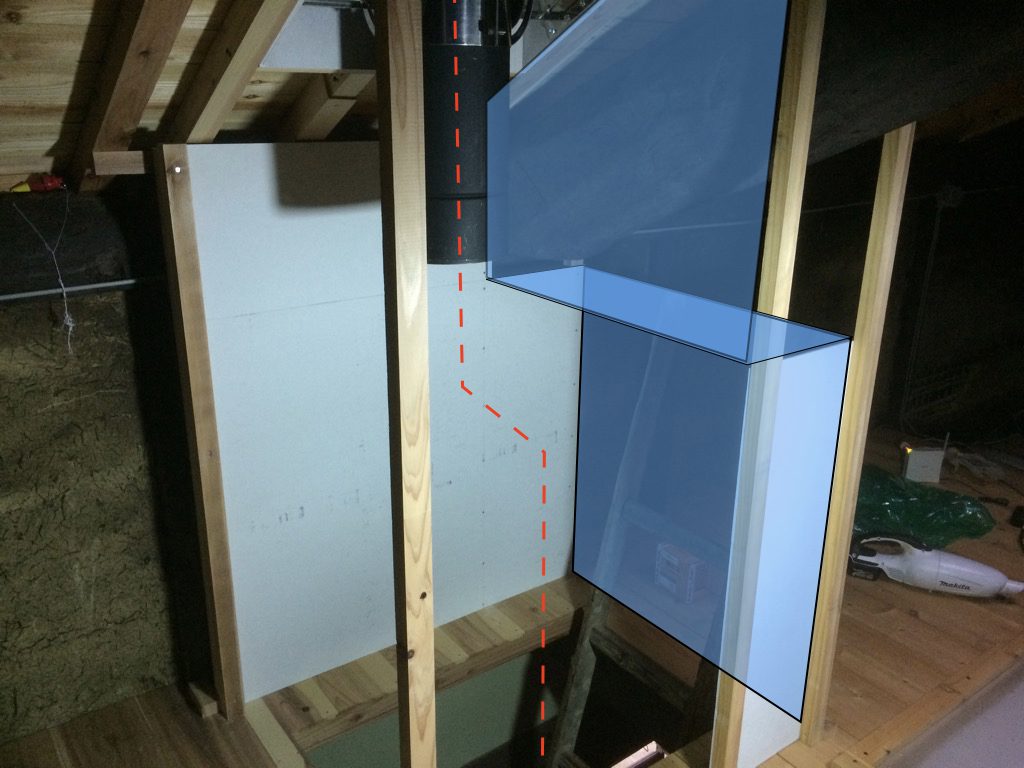

上写真で切り株付近に斧が写っていますが、その斧を使って伐り倒したわけではありません・・・

もちろんチェンソーです。

で、伐倒したシラカシをどうするか?

カシは薪ストーブの燃料として最高です。

しかし、当時は主屋の改修もまだ行っておらず、薪ストーブなんて夢のまた夢。

そんな訳でシイタケ栽培の原木として使うことにしました。

伐倒後ひと月程度、葉を付けた状態で水分を減らしたあと(葉枯らし)、種駒を打ち込みました。

そのときナメコの種駒も打ったようですが、現時点ではナメコのほうは上がっている気配がありません。

種駒を打ち込んだあとには仮伏せや本伏せなど、いろいろと行うことがあります。

しかし、そんな手間暇のかかることはできず、もともとシラカシがあった周辺の木に立てかけた状態で放置してありました。

それでもこんなにもシイタケが上がってくれるとは、本当に感謝感激です。

伐倒したシラカシは広葉樹ですので、切り株から萌芽更新します。

現在、このようにスゴイ勢いです。

2、3本を残すように間引きしないといけないのですが・・・