一方、先日注文した煙突が届きました。

薪ストーブの煙突と言えば欧米製や国内のホンマ製作所さまのものが有名だと思います。

今回は少しマイナーかと思いますが、熊本県にあるノザキ産業さまの煙突を注文しました。

当方の問い合わせにも迅速かつ丁寧に対応いただけたことに加え、何と言っても価格がリーズナブルです(^_^)

ホンマ製作所さまのものも欧米製に比べ遥かに安価ですが、さらに安価だと思います(今回の場合、二重煙突のトータルで12万円に収まっています)。

ホンマ製作所さまやノザキ産業さまは、私のようなボロ古民家住まいの貧乏人にとって薪ストーブを身近にしてくれる有り難い存在です。

それはそうと、煙突は届きましたが肝心のストーブ本体の機種選定が済んでいません。

ストーブ本体は、欧米製や日本製などで様々な機種があり、価格も数万円台から50万円以上までと幅が広いです。

ダッチウエスト(米国)やヨツール(ノルウェー)などの機種は高級なだけあって、いかにも薪ストーブと言った感じですね。

一方、我が家で薪ストーブを導入するのは、以前にも書いたとおり里山の整備(利用)が主目的です。

見た目は二の次で、針葉樹や、できれば竹さえも燃やせるような機能面を重視しています。

インターネットでいろいろ調べると、長野県にあるモキ製作所という会社がユニークな薪ストーブを作っていることを知りました。

鋼板製のストーブで、針葉樹や竹もOK。

高温燃焼により煙の排出も少ない。

実際に竹を燃やすことはないとしても、竹まで燃やせることはとても魅力です。

この会社は薪ストーブ以外にも竹を燃料としたボイラーなどを製作しており、里山再生(環境問題)にも取り組んでいることにも共感を覚えます。

「無煙薪ストーブ」と謳っているためか、ネット上ではいろいろ叩かれているようですが、我が家の導入目的からはピッタリ一致しますので、このメーカーで決定です。

機種はいくつかありますが、コンパクトでも十分なパワーがあるMD80Ⅱとします。

デザインは欧米のもとは一線を画し、そっけない感じです。

我が家にも昔あったカマドを彷彿させるものがあり、古民家にも馴染みそうです。

そしてシンプルさは我が家のようなボロ屋でも受け入れてくれることでしょう。

(2シーズン使用後の状況はこちら)

モキ製作所に問い合わせたところ対応も丁寧で、詳しい仕様(サイズ等)も教えていただけました。

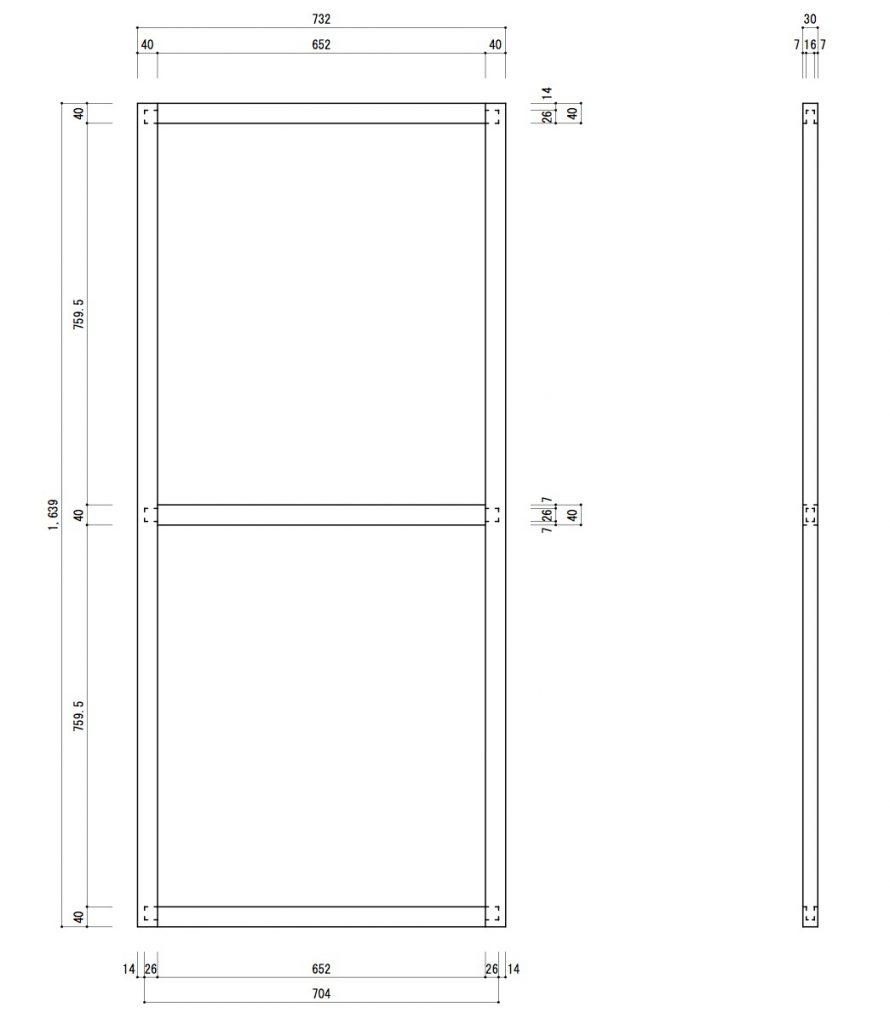

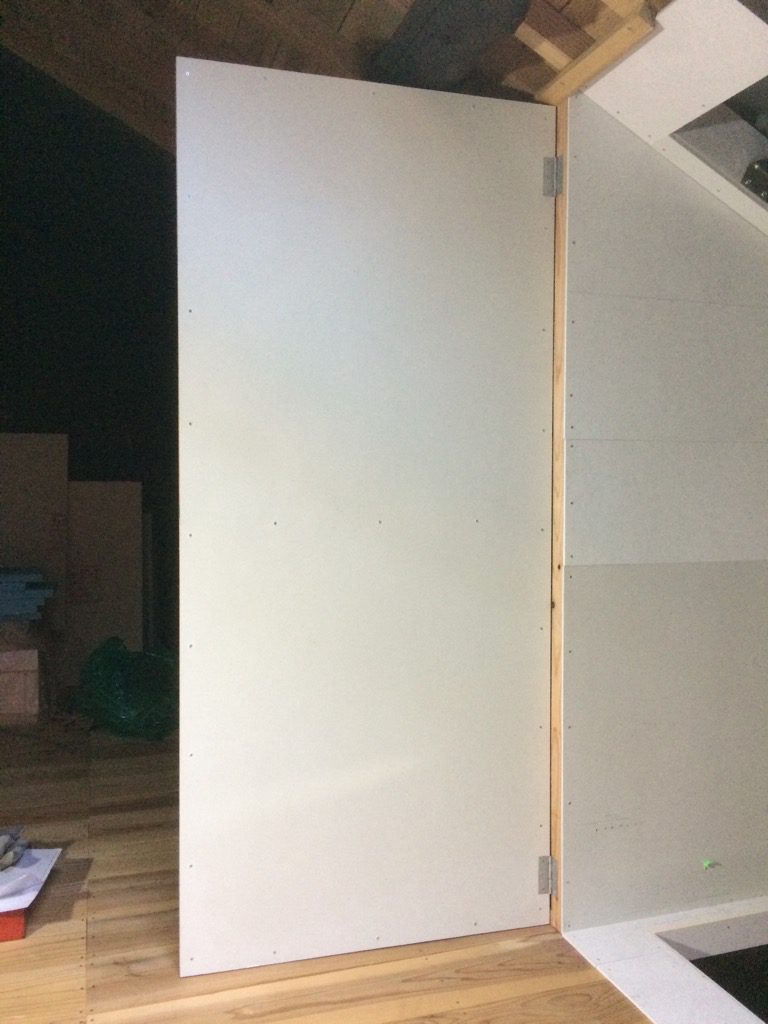

これで薪ストーブの機種(サイズ)が決まりましたので、今後これを反映した炉台・炉壁を造作することにします。