引き続き、屋内部の煙突も設置したいところですが、その前に炉台や炉壁を作っておく必要があります。

ストーブの機種も決まりましたので、それを踏まえて炉台・炉壁を設計することにします。

炉台・炉壁を設ける場所は、以前に検討したとおりです。

今回設ける炉台・炉壁の基本的な仕様は次のとおりとします。

- 大きさは、ストーブ本体に求められるものに加え、使い勝手や設置場所の条件を考慮し、炉台・炉壁ともに1.2m角程度とする。

- 炉壁は軽天材(不燃材)で骨組みを作り、壁との間に25mm以上の空気層を設ける(ストーブと炉壁との離隔は300mm以上を確保)。

- 炉台・炉壁の下地にはケイカル板(不燃材、12mm厚)を使い、天然石(スレート)のタイル(頂きもの)で化粧する。

- ストーブ本体(約65kg)及び炉台・炉壁は比較的軽量であるため、床(改修工事において床組みの全てをやり直し、大引3尺間隔、根太1尺間隔となっている)には手をつけず、そのうえに炉台を造作する。

上記を踏まえて絵を描きます。

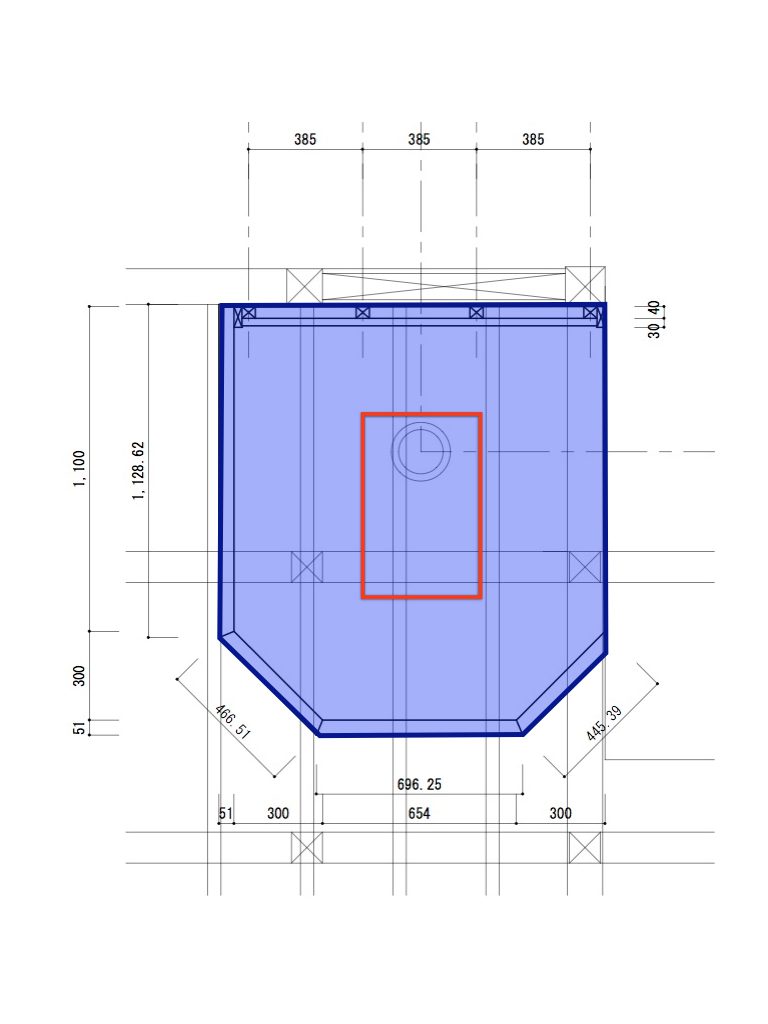

まずは平面です。

炉台・炉壁の幅を1.2m(4尺)にするのに対し、その後ろの壁の幅は3尺であるため、炉壁が建具のほうにはみ出ることになります。

壁の範囲内に収まると見た目がスッキリしますが、炉壁の幅(1.2m)を確保したいので仕方ありません。

しかし、そうすることで炉壁の左右中央に煙突が降りてくることになります(偶然)。

ストーブ本体は束柱(床組みの大引き)付近に位置しますので、重量面で安心です。

炉台の向かって右手には通路(スロープ)がありますので、動線を考慮し、炉台前方の角を隅切りした形状にします。

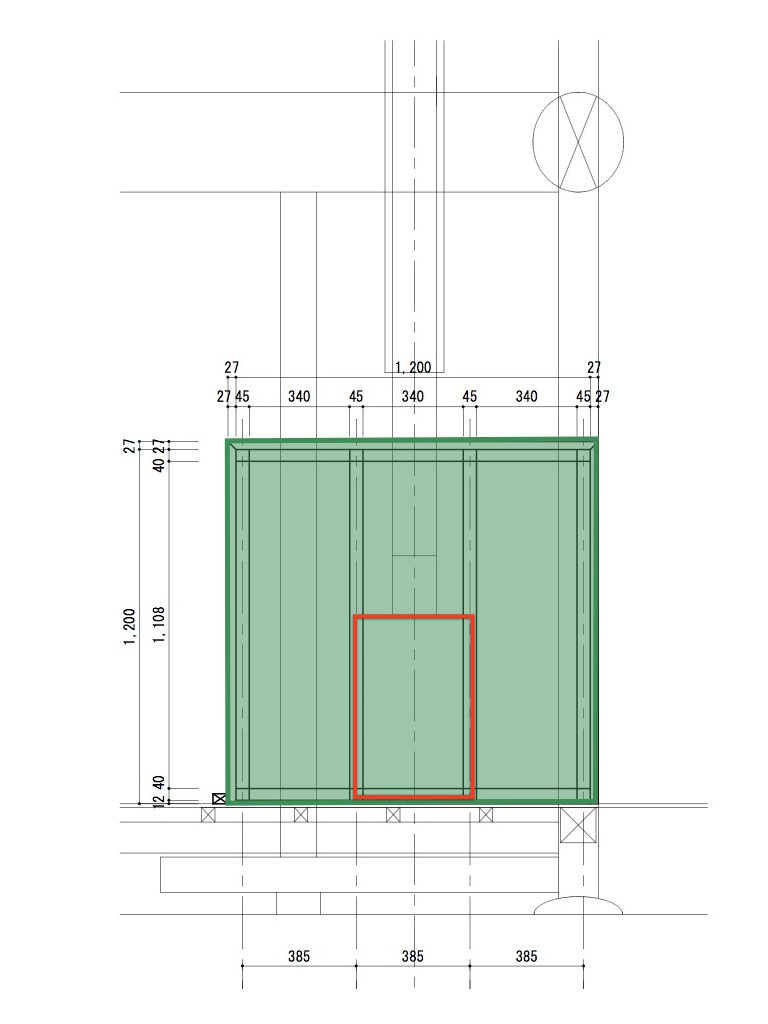

続いて、正面です。

炉壁の骨組みには軽天材を使いますので、炉壁の形状は単純な四角形(正方形)にするのが無難そうです。

炉壁の後ろには柱(4、4.5寸角)が2本ありますので、炉壁の重量を十分に支えてくれるでしょう。

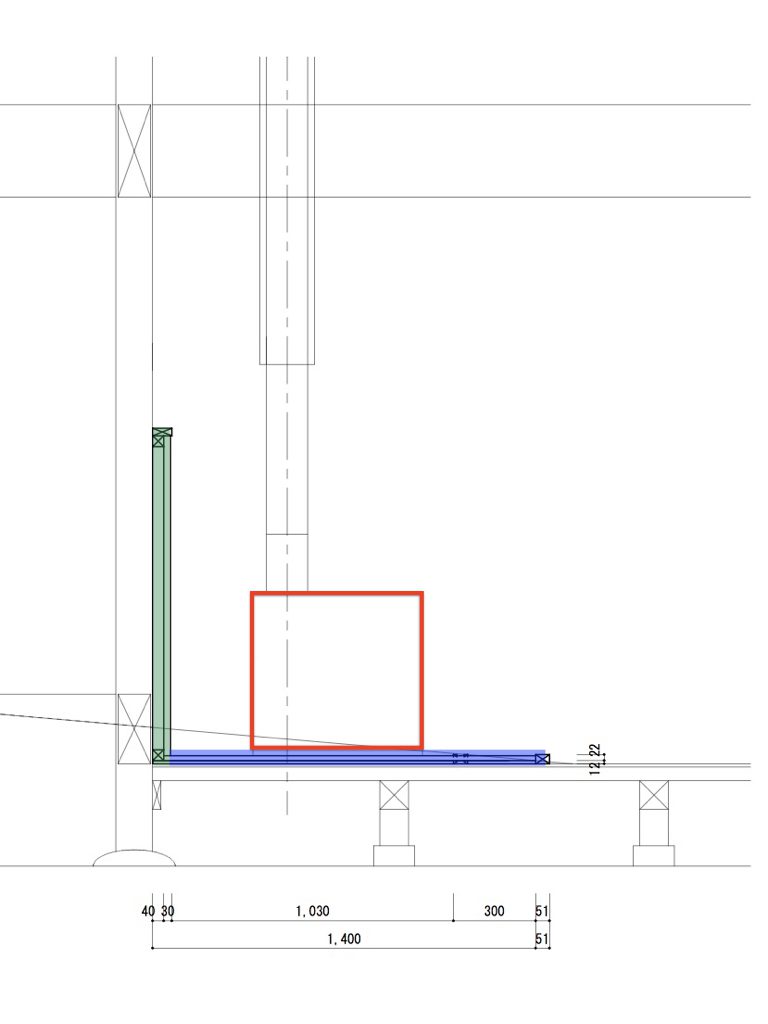

最後に側面です。

ストーブ本体と炉壁との離隔を300mm以上確保します。

ストーブ手前側には450mm程度のスペースができます。

これだけあれば薪を焚べたりするのに十分かな?

以上で、炉台・炉壁の絵が描けました。

ちなみに当方は全くの素人です。

設計や製図に関する専門的な知識はなく、あくまでも自己流で作業の準備として描いたものです。

安全に関しては関係法令や各種ガイドに目を通したうえ絵を描いていますが、見落としや間違いがある可能性があります。

その後も随時描き直しており、実際に施工しているものと異なる箇所があります。

当然、設置場所の条件や導入機種によって設計は異なりますので、あくまでも参考程度に見ていただければと思います。