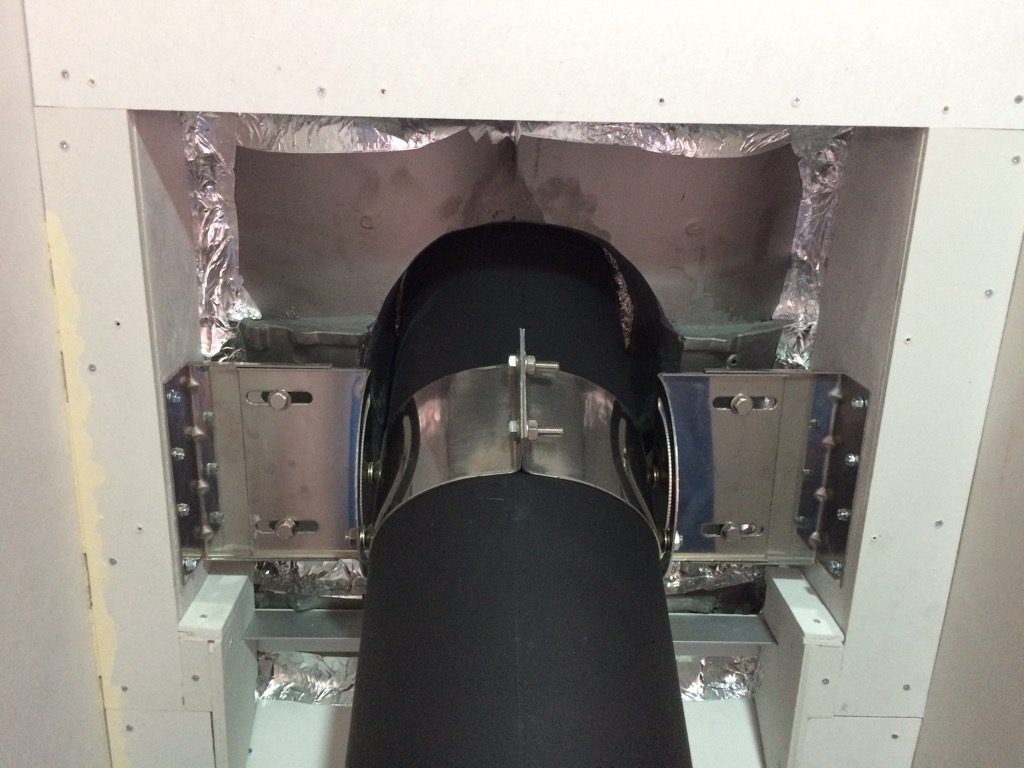

ずいぶんと時間と手間がかかりましたが、無事、薪ストーブを導入できました。

薪ストーブが入ったことで、部屋の雰囲気も古民家の良さがほんの少しは出たように感じています。

とは言え、ボロ古民家ゆえに手入れするところに際限はありません。

上写真に矢印で示した箇所の掛け時計も古民家と馴染んでいませんね・・・

時計自体は問題なく動いていますので、買い換えるのは勿体無いです。

時計自体は再利用し、ガワ(盤面など)だけを取り替えるようなこと(時計のリフォーム)ができないものでしょうか?

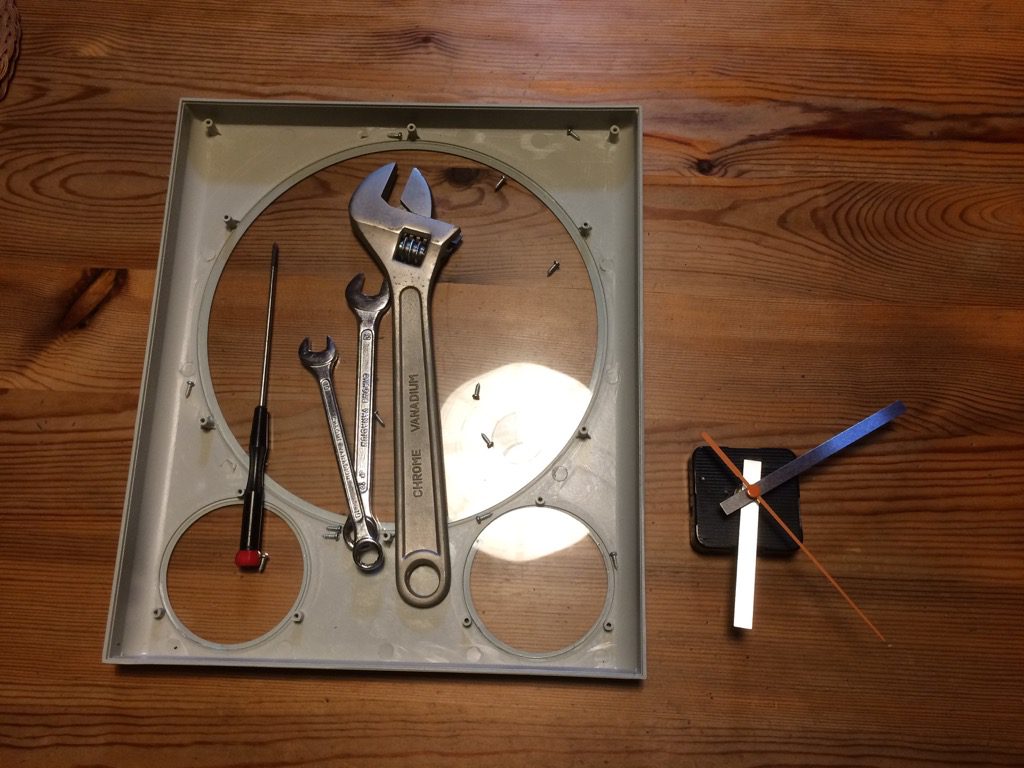

とりあえず分解してみます。

時計の心臓部分がひとつのユニットになっており、その部分だけを取り外すことができました。

この時計部分を再利用して、古民家にも馴染むような時計を作ってみたいと思います。

まずは、時計のガワ(盤面など)をどのようなものにするか考えます。

時計を掛ける場所は、当地で「ちょうもん(丁物)」と呼ばれる差し鴨居です。

ところで、この差し鴨居は家の構造を支える大切な部材ですが、昔の田舎では尺二寸(約36cm)幅のものを使うことが家のステータスとなっていたと地元の長老から教えてもらったことがあります。

今やボロ古民家となり果てていますが、この差し鴨居をみると我が古民家も建築当時は立派なものだったのかもしれません。

差し鴨居には、曲げ強度の強い松材(赤松)が使われています。

この松の差し鴨居に掛ける時計として、同じ松の一枚板で作ると面白そうです(^_^)

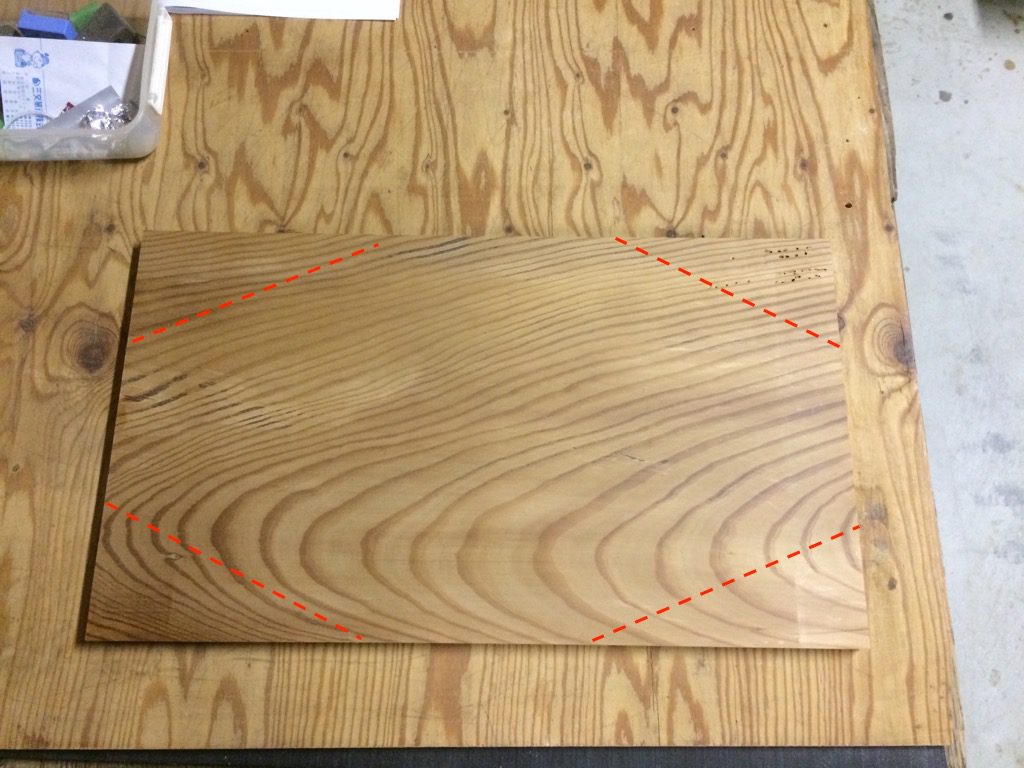

松の板材は、天井板の張り替えで発生した古材が保管してありますので、それを再利用することにします。

雨漏りや虫食いでボロボロになっていたものは処分しましたが、比較的状態の良いものは再利用できそうです。

この板は約33cmの幅があります。

差し鴨居の幅と同じぐらいで、差し鴨居に掛ける時計のサイズとしてはちょうど良いかもしれません。

虫食い部分を切り落とし、表面を削って反りや汚れを取り除きます。

表面を削ると木目が良くわかるようになりました。

目が荒いということでしょうが、ダイナミックな木目のデザインが案外良いかも(^_^)

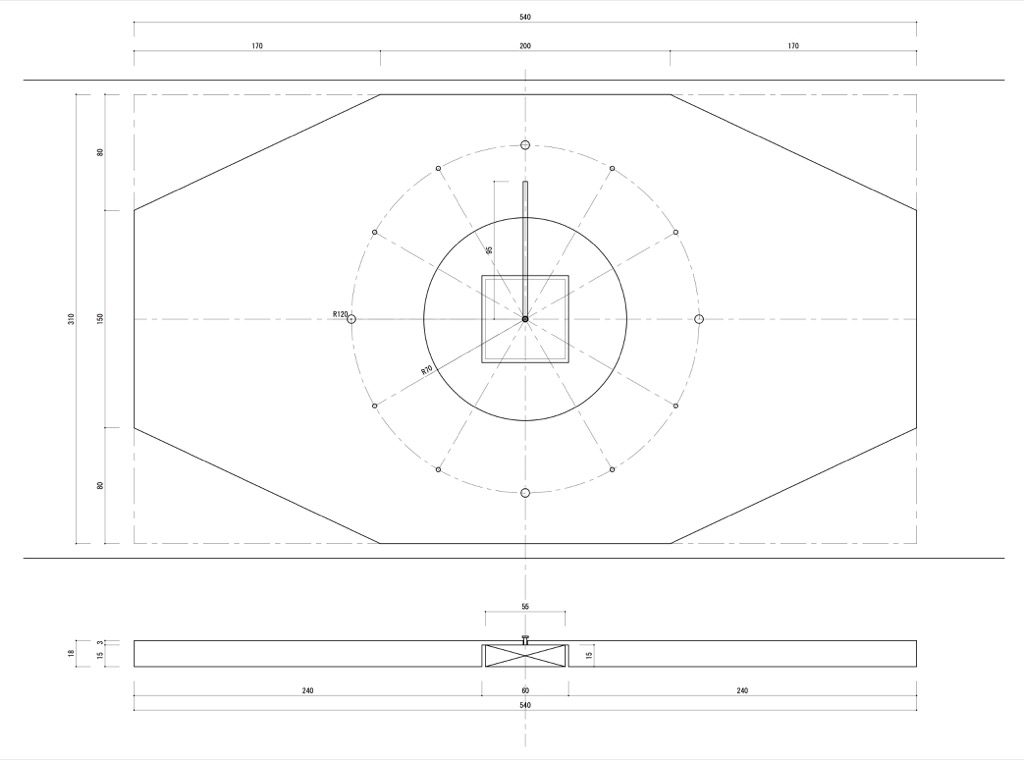

切ったり削ったりしたことで、大きさ540mm×310mm、厚み18mmの板となりました。

それでも右上に虫食い箇所が残っています・・・

で、肝心の時計のデザインをどうするか?

センスはありませんので、とりあえずは、この板を最大限使うデザインを考えてみます。

右上の虫食い部分を除くため、四隅をカットするデザインにしました。

時計の針などの大きさは決まっていますので、そのまま配置しています。

0、3、6、9時の位置に鋲を打ち、その他の時間は小さな穴を掘ってサインとします。

盤面に彫刻刀で数字を掘ると良いのですが、鋲や穴で省力(手抜き)です・・・

鋲や穴だけではデザイン的に寂しいかもしれませんので円形の溝を入れていますが、どうなることやら?