3年前の冬から、週末を利用して里山(自宅の裏山)の整備を行っています(冬季のみ)。

現時点では竹(真竹)の間引きを中心に行っていますが、間引いた竹のうち直径が1寸(3cm)程度のものは使い勝手が良いため倉庫に保管してあります。

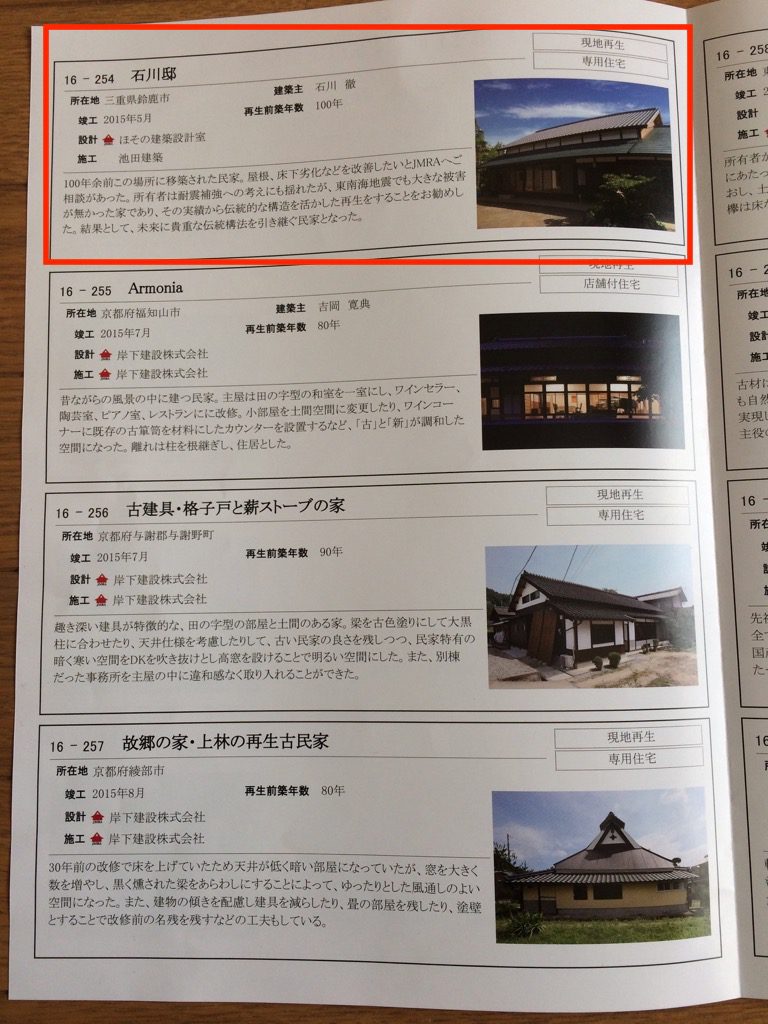

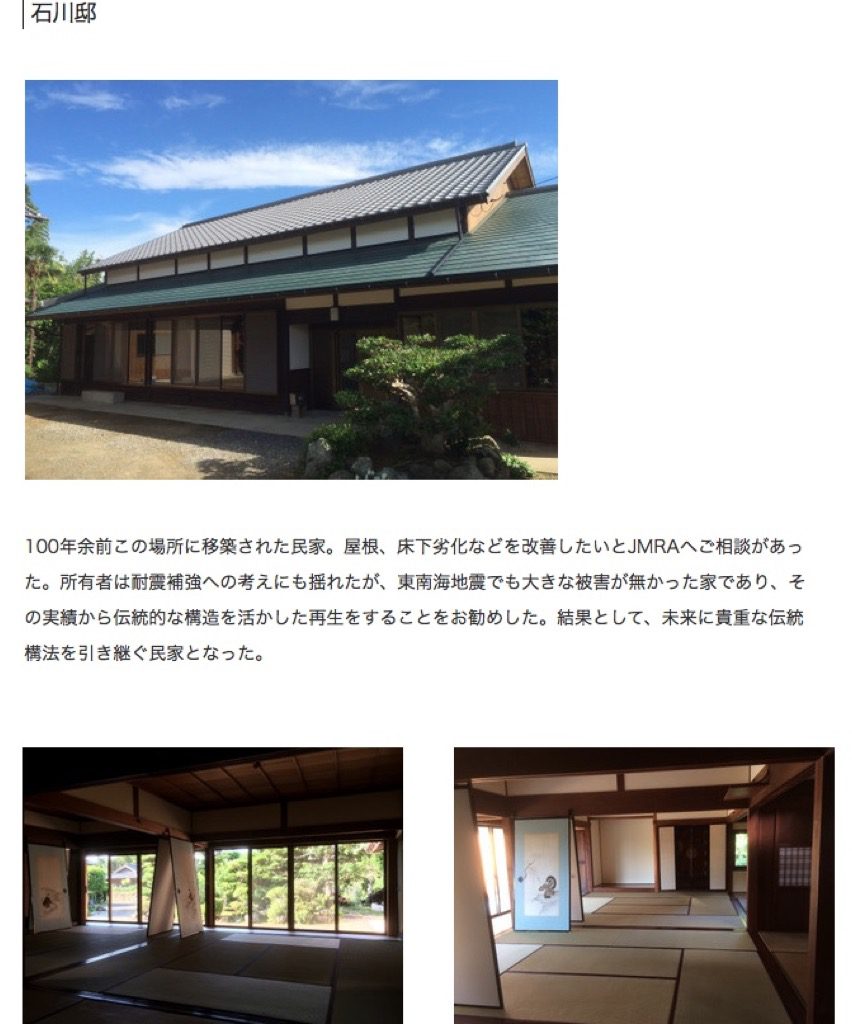

いつもお世話になっている近所の方のご自宅には竹垣(四目垣)があるのですが、その竹垣が傷んできています。

お話を伺うと、20年近く前にご本人が作られたそうです。

更新する時期に来ているが、ご高齢のため竹の伐り出しなどが大変であるとのこと。

我が家の倉庫に保管してある竹は、竹垣(四目垣)用として最適の太さのものですので、これを使っていただけます。

そして、せっかくの機会ですので作り方を教えてもらいながら一緒に作製させていただくことになりました。

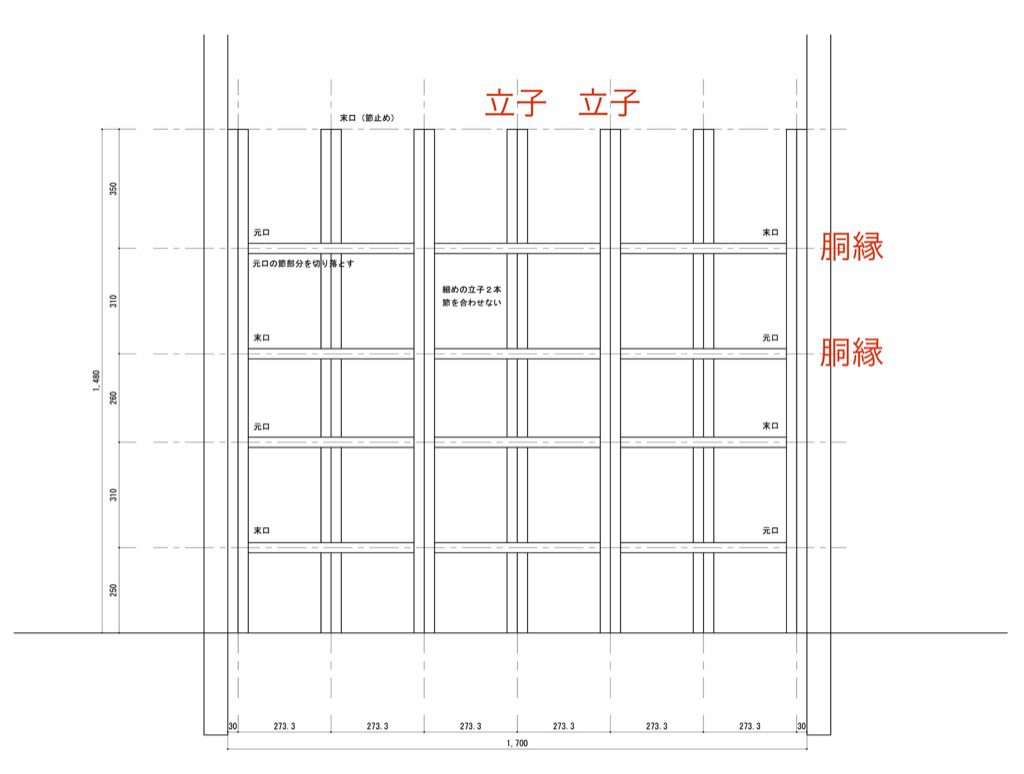

まずは、材料を準備するため、採寸し、既存のものをベースに絵を描きます。

既存のものが4段胴縁のため、同様に胴縁を4段配置しています。

この胴縁間隔と同程度の間隔で立子を配置し、四つ目が正方形に近くなるようにします。

立子の最上段を長めにしていますが、ここが短いと柵のように見えてしまうそうです。

既存のものは立子の竹が太すぎたとのことでしたので、次のとおり胴縁に比べ少し細いものを使うことにします。

・胴縁: 真竹 直径1寸(3cm)

・立子: 真竹 直径8歩(2.5cm)

ストックしてある竹から適当な太さのものを選び、長さに若干の余裕をもって木取りします。

立子の上部(竹の末側)は節止めとします。

胴縁は柱に釘留めするため節部分で切断しています(節が補強となります)。

材料が揃いましたので、設置に向かいます。

<続きます>