ツツジの花が咲き終わった五月連休明けから、ツツジ、サザンカ、ツバキ、サカキ、サツキの順で庭木を剪定してきました。

そして、春の剪定で残すはマキ(新芽が固まるのが遅い)の生垣のみとなりました。

マキ垣は延長が50mもあるため一日に少しづつ進めます(早朝の1時間弱)。

そして、トータルで10日かかって完了。

下写真で中央付近には以前、生垣の中にカキの老木があったのですが、2年ほど前に伐採しました。

その痕跡も、マキの枝葉で覆われて分からなくなりつつあります。

梅雨中は成長が一時休止しますので、しばらくの間、刈り込んだ直後のスッキリした状態が維持されます。

とは言え、梅雨明けとともに土用芽が伸び始めますので、4ヶ月後(11月)には再度(軽く)剪定することになります。

生垣の天端の刈り込みには昨年から電動式バリカン(ヘッジトリマー)を使っていますが、ブレード(刃)の長さがあるため容易に平面が出せます(ただ、切り口は刈り込み鋏に比べて雑な感じになります)。

マキ垣を剪定するのは、生垣の維持のためもありますが、剪定に伴い発生する枝葉を畑のマルチ&有機資材として利用すると言う目的も大きいです。

このため、作業の手順は朝一番で前日の剪定屑を畑に持っていき、豆類(+夏野菜)を播種したうえ剪定屑でマルチング。

そして、ガーデンバックを空にしてから生垣の刈り込みを始めると言うことを繰り返しています。

ところで、上写真にはマキ垣(常緑針葉樹)とカキ(落葉果樹)、そして畑が写っていますが、その三者がうまい具合に配置されていることに今さらながら気付きました。

食用(+畑の肥沃化)にすることだけを考えればカキなどの落葉果樹だけを植えたいところです。

しかし、自然界で落葉果樹だけと言うのは不自然な状態で、なんらかの弊害が生じる恐れがあります。

それを補完するためにも垣根に常緑針葉樹を用いてあるようです。

古人は現代人のように学問的な知識は無かったものの、現代とは異なって自然に近い生活をしていただけあって、こうしたことが経験的にわかっていたのかもしれません。

マキ(イヌマキ)の新芽は柔らかく適度に細かいため、マルチ材としても扱いやすいです。

このため、さらに増やすべく果樹園(落葉樹が主)に植えても良さそうです。

そこで、剪定した枝葉を使って挿し木により増やしてみたいと思います(わざわざ挿し木をしなくても、里山で自生えの苗木を入手できるのですが・・・)。

ところで挿し木と言えば、以前チャボヒバの枝葉を使って行いました。

しかし、根付くことなく枯れてしまいました・・・(下写真で朱色矢印)。

伐採(秋)後、半年ほど経った枝葉を使ったことに無理がありましたし、時期(春)も悪かったかもしれません。

その点、今回のマキは元気の良い新芽で、時期的(夏挿し)にも申し分ありません。

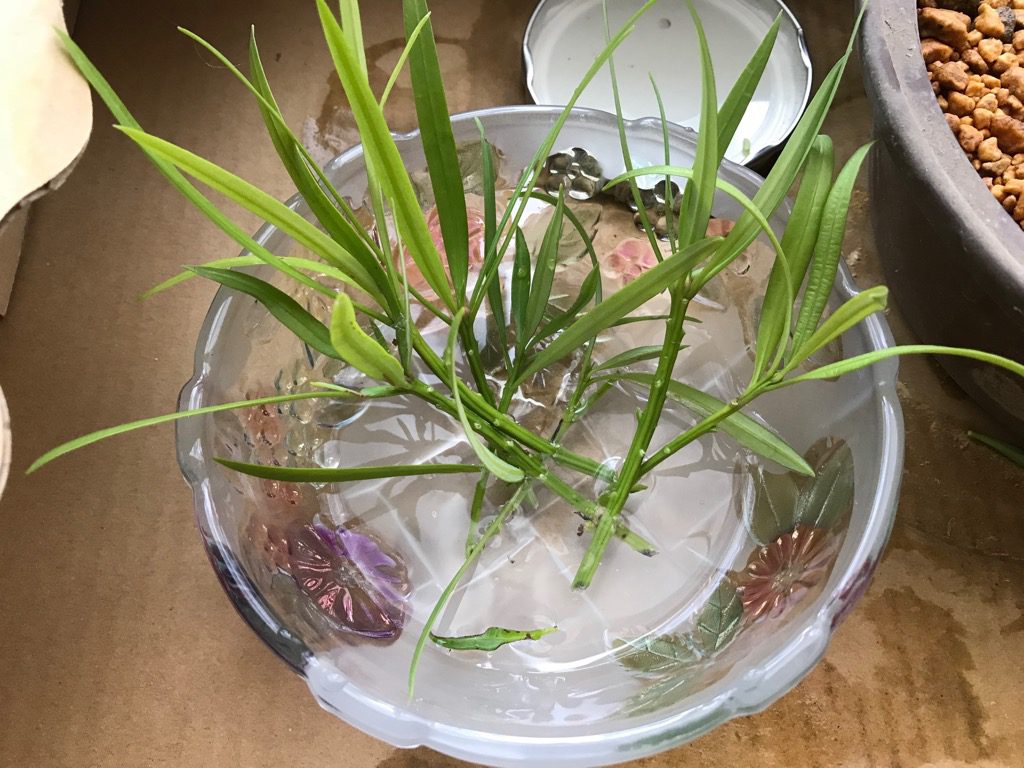

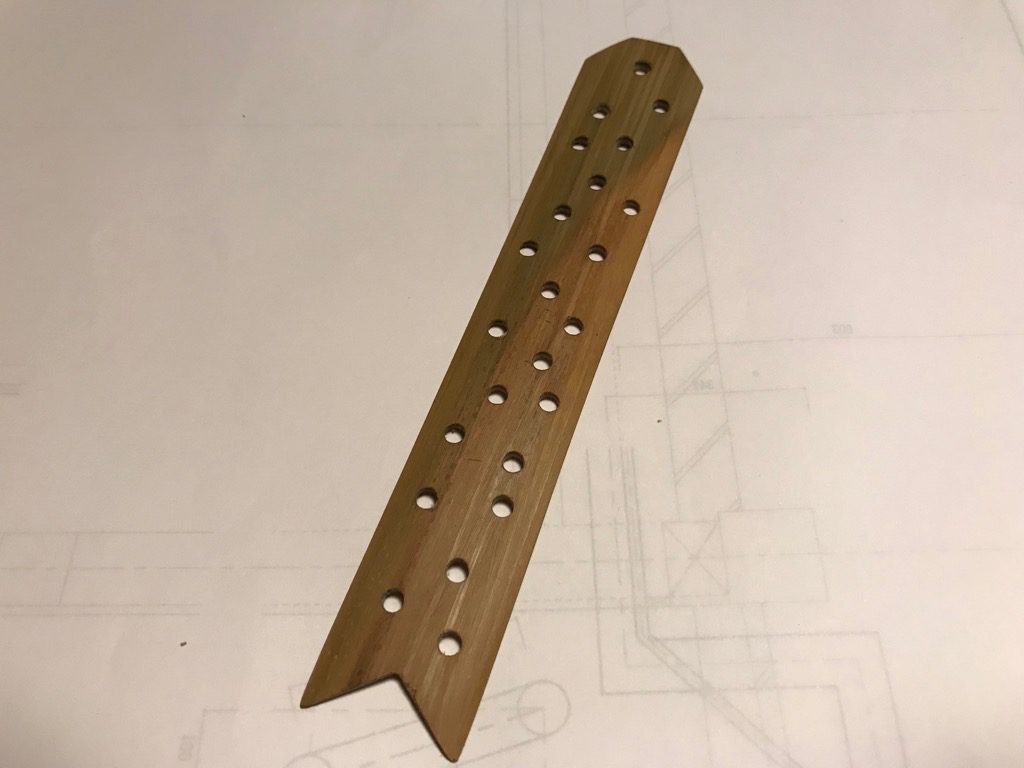

剪定した枝葉(挿し穂)を水に浸けて1時間程度、水上げをします(形成層を出すため切り口の表皮を薄く削ってあります)。

そして、水を十分に含ませた鹿沼土に挿せば完了です。

ついでにモッコクの新芽も挿しておきます(そもそもモッコクが挿し木できるものか知らないのですが)。

以前、近所の方にイトヒバを頒けてほしいと頼まれていましたので、イトヒバとサツキの新芽もとってきます(サツキは生垣の補植用)。

同様に挿し穂の作成、水上げをしたうえ挿します。

活着してくれますように!