先般、冷風扇の設置場所を確保するため壁の前に棚を設けました(棚の下に冷風扇を収納)。

壁の幅が3尺(90cm)あるのに対して冷風扇の奥行きは50cm弱です。

このため、棚の下のスペースをもう少し有効利用できそうな感じになっています。

そんなわけで、空いているところに充電式クリーナと消火器(薪ストーブ用)を置いてみました。

この充電式クリーナ(CL140FD)はマキタ社製のものです。

電動工具のバッテリー(14.4V)を共用できることもあって2〜3年前に購入したのですが、今では電動工具以上に使っていると言って良いほど活躍しています。

ところで、こうしたバッテリー駆動の電動工具はバッテリーが高価(1個1万円程度)な反面、本体自体は比較的安価な価格設定になっているように感じます。

それがメーカーの思うツボとは分かりつつ、ついつい色々なものに手が伸びてしまい、今ではインパクトドライバー、ドリルドライバー、マルチツール、レシプロソー、ヘッジトリマー、そして充電式クリーナーを所有するに至っています・・・。

充電式クリーナの使用頻度が高いことから専用のスタンドを作って使いやすいようにしたいとずっと思ってきたですが、実際には上写真のように壁に立て掛けたり、床に置きっぱなしにしている有り様です・・・。

今回、棚の下にスペースが出来たことから、この機会に専用のスタンドを作ることにします。

スタンドは将来的に置き場所を変えるかもしれませんので、据え置き型として独立したものにします。

クリーナ(重さ1.3kg)を支えるにはスタンド自体にも相応の重さが必要となるため、板厚のある材を用いて組むようにすると良さそうです。

とは言っても、クリーナはいつ壊れるかもしれず、またモデルチェンジする可能性もあります。

そのようなもののために新材を使うのは勿体無いようにも感じます。

そこで、主屋の改修工事で発生した古材(松の板材、厚1寸弱)を再利用することにします(手間を考えれば新材を買うべきなのでしょうが・・・)。

幅方向に反りがあるため、両側の凸部を削ったうえ自動カンナ盤に掛けて製材します。

カンナ掛けの結果、板厚は21mmに。

2枚の板の木表側を合わせて平面の具合を確認します。

2枚のうち1枚から前板と天板を、もう1枚から側板2枚を木取りする考えです。

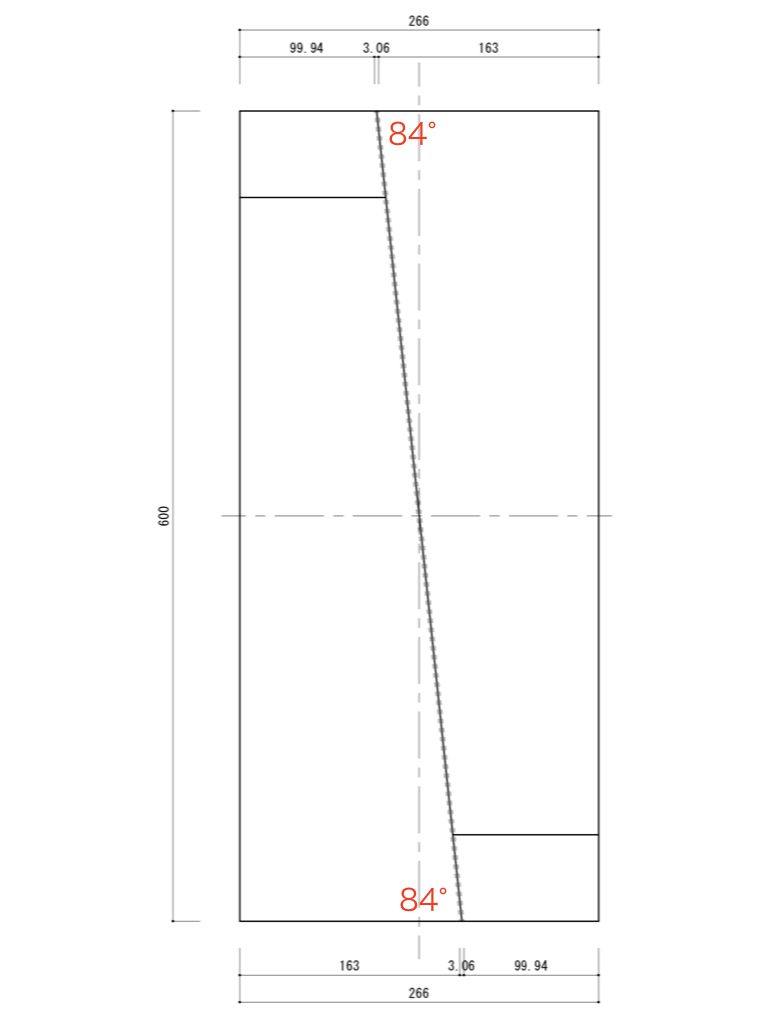

スタンドは前板を若干傾斜させる形状にすると、側板は1辺がその傾斜角の台形となります。

どれだけ傾斜させるのが良いか定規をあてて確認します。

この結果、傾斜角は6°とし、下図のとおり側板(左右2枚)を木取りすることにします。

木取りした側板にとりあえず前板やクリーナを立て掛けて確認します。

良い具合ですので、傾斜角はこれで決定(6°)。

次に前板を側板の高さ(536mm)に合わせてカットしますが、このとき上・下の切断角度を側板の傾斜角(6°)に合わせる必要があります。

そこで、テーブルソーのブレードを6°傾斜させてカット。

余りの材は天板として利用します。

仮組みして状態を確認。

前板と側板との接合は単純に芋継ぎでも良いのですが、そうすると正面にビス頭が現れてしまいます。

そこで、ビス頭が側面に来るように「包み打ち付け継ぎ」とします。

「包み打ち付け継ぎ」と書くと敷居が高く感じますが、抽斗の前板の接合などに使われているもので、溝切りだけで実現できます。

前板の左右にテーブルソー(自在溝切りカッター装着)を使って溝(幅21mm×深14mm)を切ります。

溝切り加工完了。

接合具合を確認(左右の側板からビス留めすることになります)。

この後、面取りやサンダー掛けしたのちビス留めして組み立てます(写真は撮り忘れ・・・)。