先般、夏季の暑さ対策として天窓(ガラス瓦)にシェードを設けたりしました。

上写真はそのときの写真ですが、よく見ると土壁の一部(朱色矢印)に割れが生じています。

割れの状況は下写真のとおりで、割れに伴って壁土が剥離して下地のエツリ(竹小舞)が見えているところさえあります。

4年前に古民家改修の手始めとして、この厨子二階(小屋裏)の片付けに着手したのですが、そのときにこの土壁の損傷を見つけました。

下写真は作業時のもので、大量に積まれている柴・藁を取り除いたところ土壁の損傷箇所が現れたわけです(朱色丸印付近)。

見付けた当初は「土壁が割れているということは、建物の老朽化によって構造部分がヤバイ状態になっているのではないか!?」と思ったものです。

しかし、その後に原因を調べてみると、老朽化によるものではなく、20年ほど前に行なったリフォームに起因するものであることがわかりました。

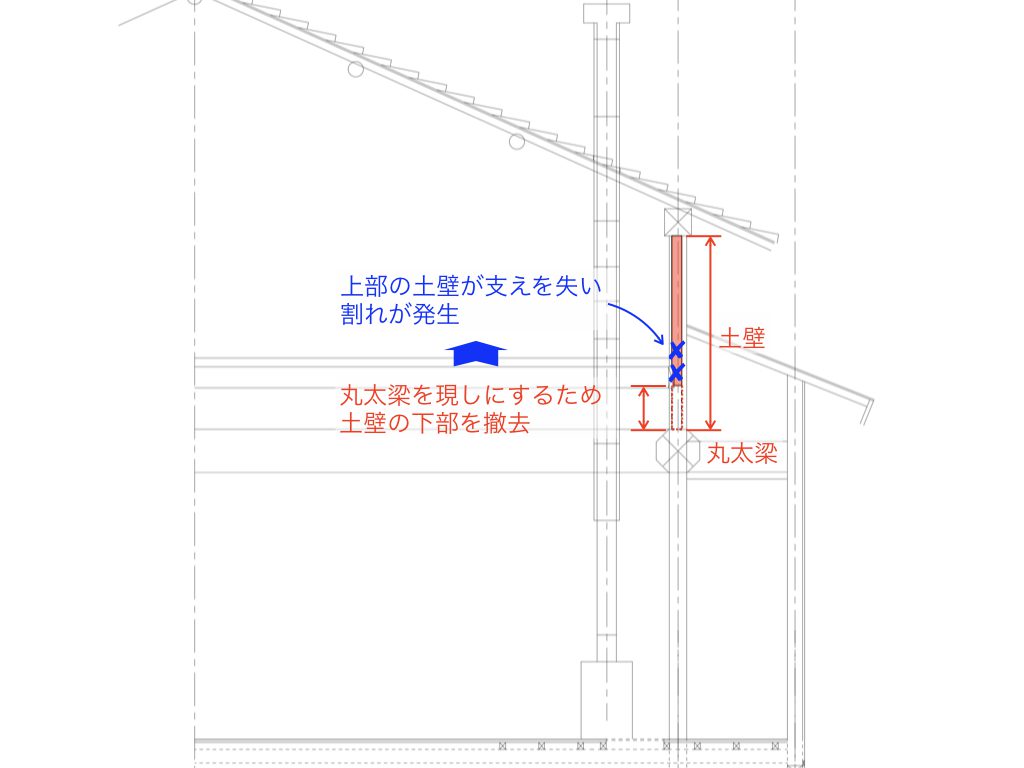

このリフォームでは1F居室側について丸太梁を現しにするため(流行?)、その上部の土壁の一部が撤去されました。

土壁の一部が無くなったことで、その上部の土壁が支えを失い、その結果、割れや剥離が生じたのです。

下写真は4年前の改修工事の際に外側から撮影したものですが、朱色線で示す箇所で土壁(下地のエツリを含む)が切断され、その下に新たに吊り天井(石膏ボード+断熱材)が設けられているのがわかります。

土壁は壁内の貫(柱同士を繋ぐ水平材)によっても支えられているため、一部を撤去しても大丈夫だと言う判断があったのだろうと思います。

しかし、この壁は内壁だけでなく外壁にもなっていますので、これ以上損傷が大きくなると大変(雨水の浸入等)です。

このため、土壁を元の形に戻して安定させたいと考えています。

一刻も早く修復しなければならない状況ではないものの、一つ問題があるのです。

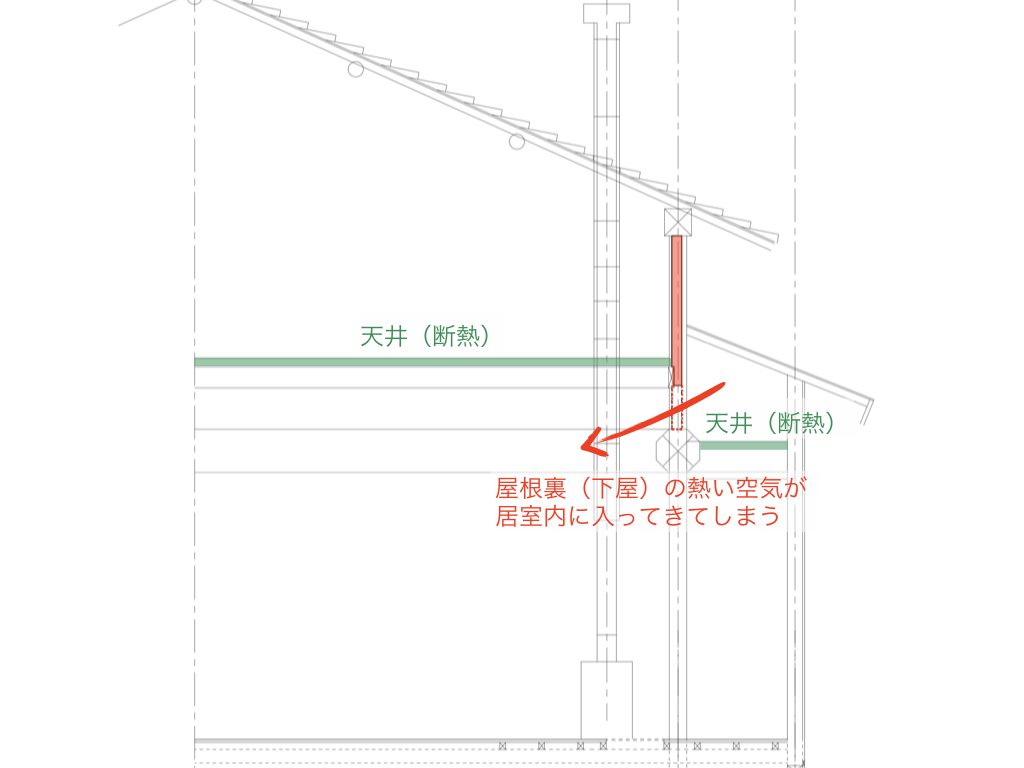

それは下図のとおり壁の一部がないことにより、下屋の屋根裏で熱された空気が居室内に入ってきてしまうのです。

以前ブログ記事で紹介した自然換気や冷風扇の使用時は問題ないのですが、エアコン使用時にこれでは効果半減です。

そこで、盛夏を迎える前に土壁(荒壁部分)を修復することにします(ブログ記事は遡って書いていて実際には6月から作業を始めています)。

土壁はエツリ(小舞掻き)により下地を作ったうえ、そこに壁土をつけて作ります。

エツリ用の竹については、咋冬に里山で伐採して既に準備ができています。

ただ、問題は途中で切断されている土壁に対して、どうやってエツリを行なって土壁を修復するのかです。

一面の土壁を全て撤去したうえで再度作り直す手もありますが、実はこの土壁の下には台所のシンクがあって毎日使わなければならないため、可能な限り施工量を小さくしたいところです。

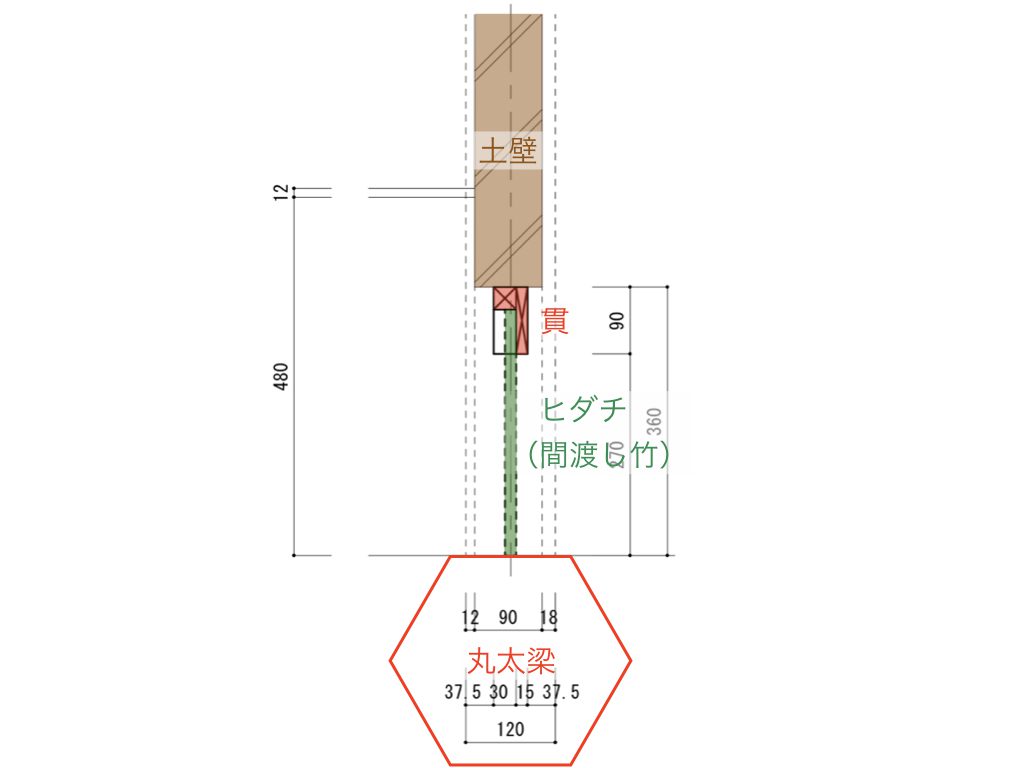

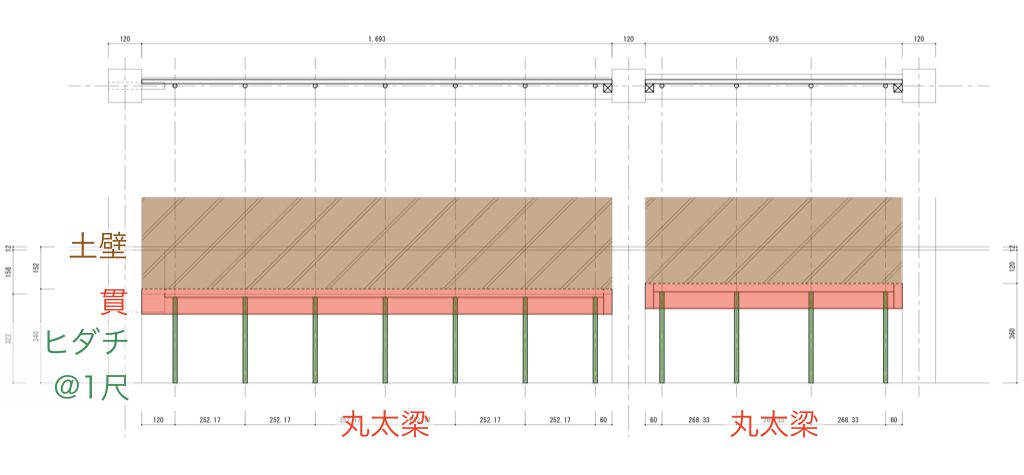

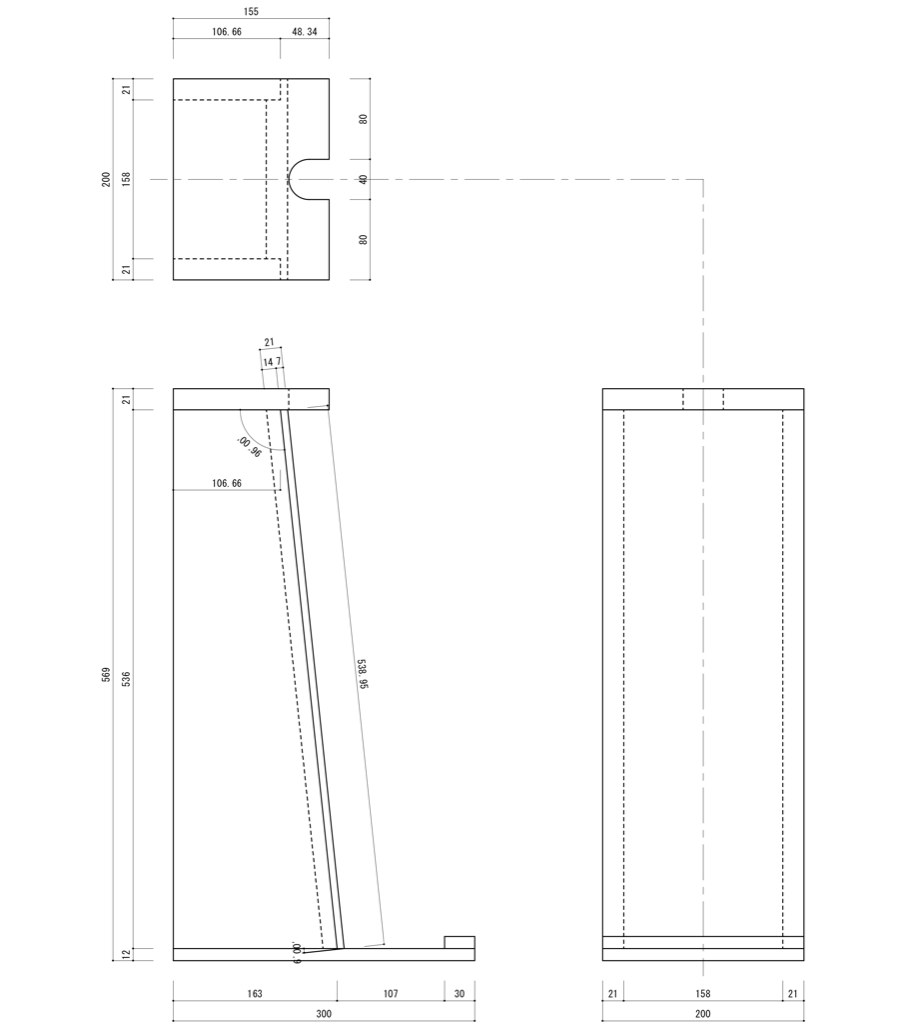

そこで、下図(断面図)のとおり既存の土壁の下に新たに貫を設けることで、既存の土壁を支えるとともにエツリ(を固定するためのヒダチ)を固定するようにすれば良さそうです。

垂直方向のヒダチ(間渡し竹)は、当地では通常尺5寸ピッチで配置されていますが、今回は下図(立面図)のとおり1尺ピッチにしてエツリ自体の強度を高めることにします。