前回、既存の土壁を支える形で新たに貫を設けました。

この貫は、再設する土壁の下地を固定する役割も担うことになります。

土壁の下地は竹を編んで作り、そのことを当地では「エツリ」(小舞掻き)と呼んでいます。

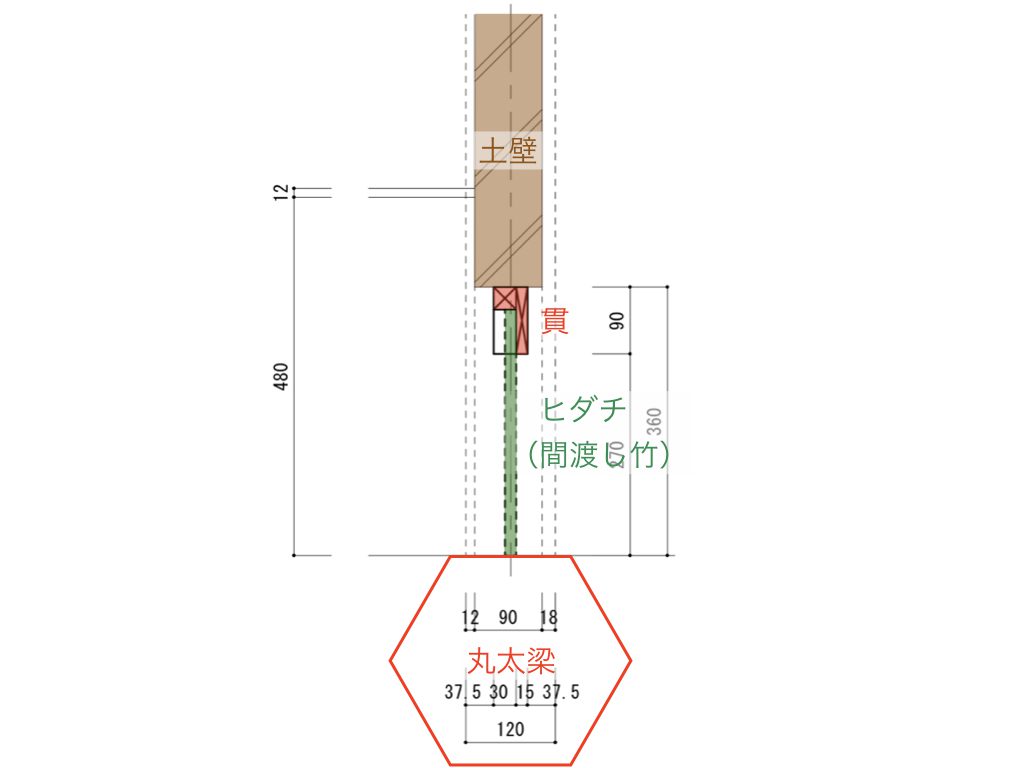

エツリには割竹を用いますが、そのエツリを固定するために「ヒダチ」(間渡し竹)と呼ばれる直径5分程度の丸竹を柱間及び上下間(今回の場合は貫と丸太梁の間)に配置します。

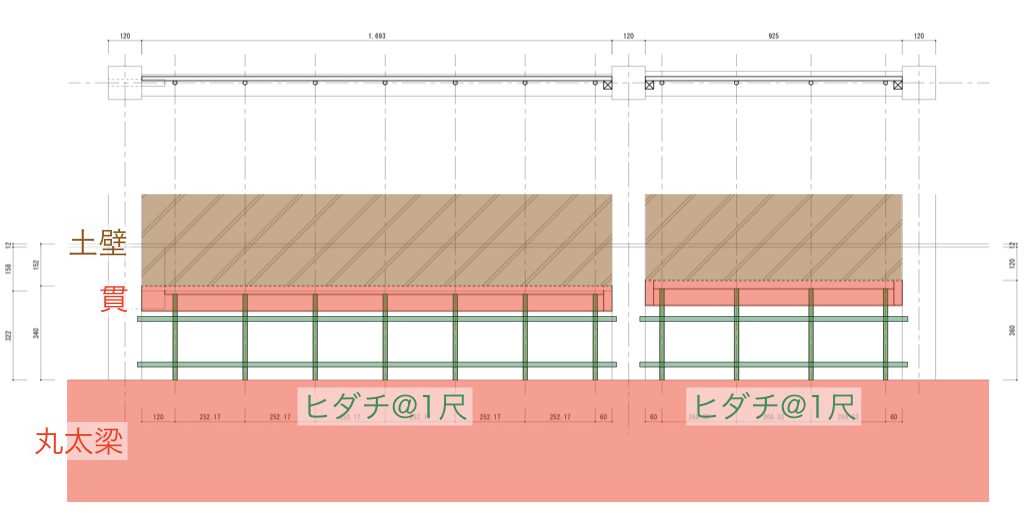

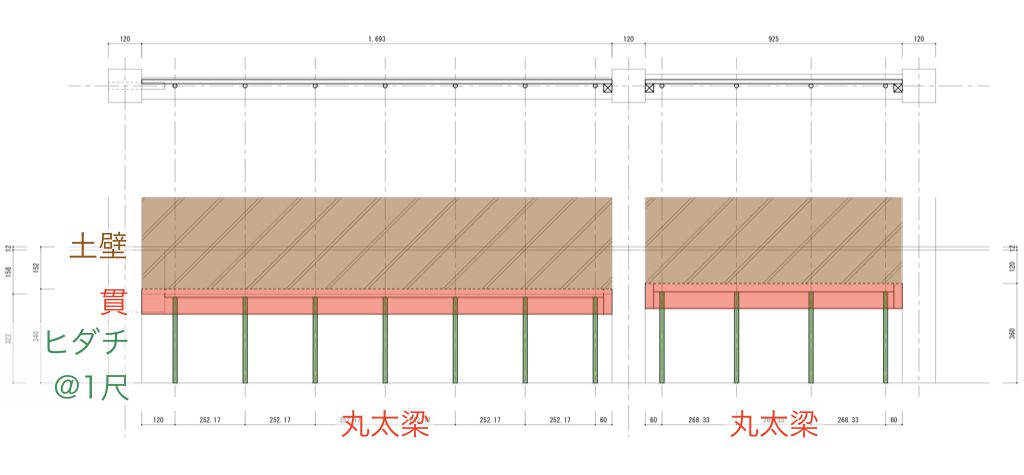

ヒダチは当地では尺5寸(45cm)間隔で配置されていますが、今回は下地自体の強度を上げるため1尺(30cm)間隔で配置しています。

このヒダチを組むことから始めます。

竹材は昨冬に里山で伐採したものを保管してありますので、それを使います。

エツリ用の竹については、既に割って節を取り除いてあります。

ヒダチを必要な長さで切断し、先の図のとおり取り付けます。

ヒダチの取り付けは、垂直方向については貫や丸太梁に釘を打ち、それが竹筒内に入るようにしています。

一方の水平方向(柱間)については、より確実(1箇所当たり大きい力が作用するため)にすべく左右の柱にドリルで穴(直径15mm)をあけ、その穴に竹をしならせて挿し込んでいます。

こうして組んだヒダチに対してエツリを行います。

エツリは、昔は藁縄を使って編むのが一般的だったようですが、手元にないため造園用のシュロ縄(しかも黒染め)を使っています。

エツリ竹同士は指1本分の間隔をあけ、この隙間により壁土がしっかりと食い付くことになります。

出来上がったものを見ると複雑そうに見えますが、意外に簡単で私のような素人にも十分にできる作業です。

ひと昔前まで、建前の後にエツリから荒壁つけまでは自ら(近所や親類での共同作業:結い)で行ったと聞きますが、実際にやってみるとそのことがよくわかります。

たまたま壁の背後にある照明を点けたところ、エツリの網目から光が漏れて良い感じになりました。

竹天井(上写真で右側)もそうですが、日本家屋と竹はやはり相性が良いようです。