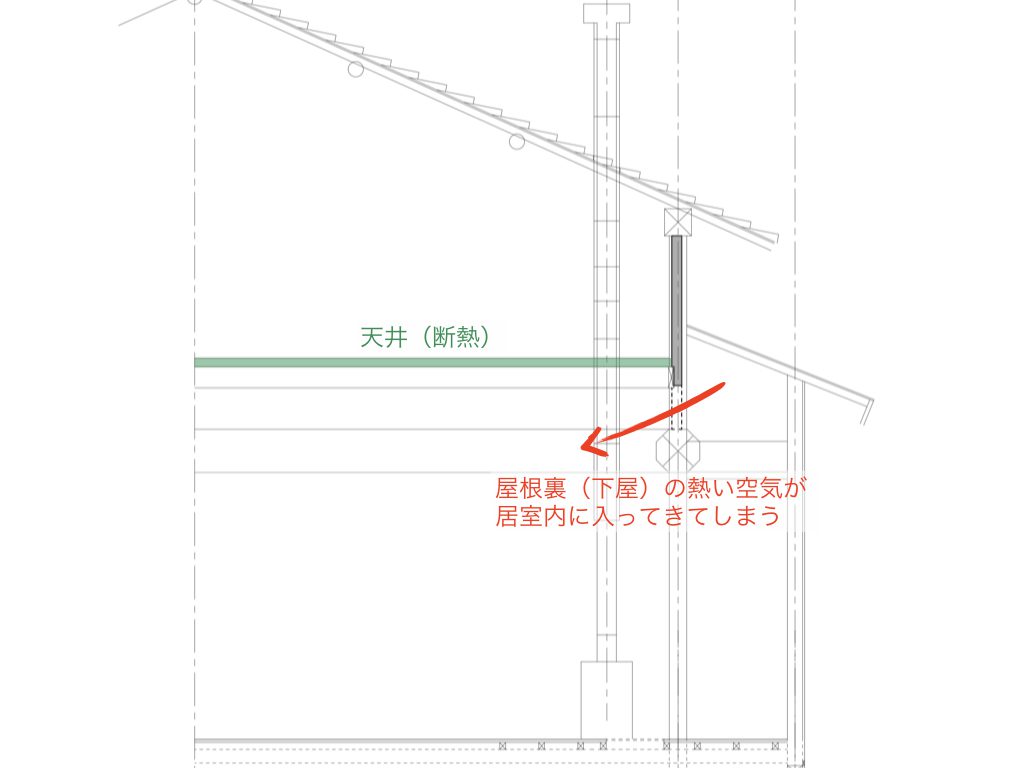

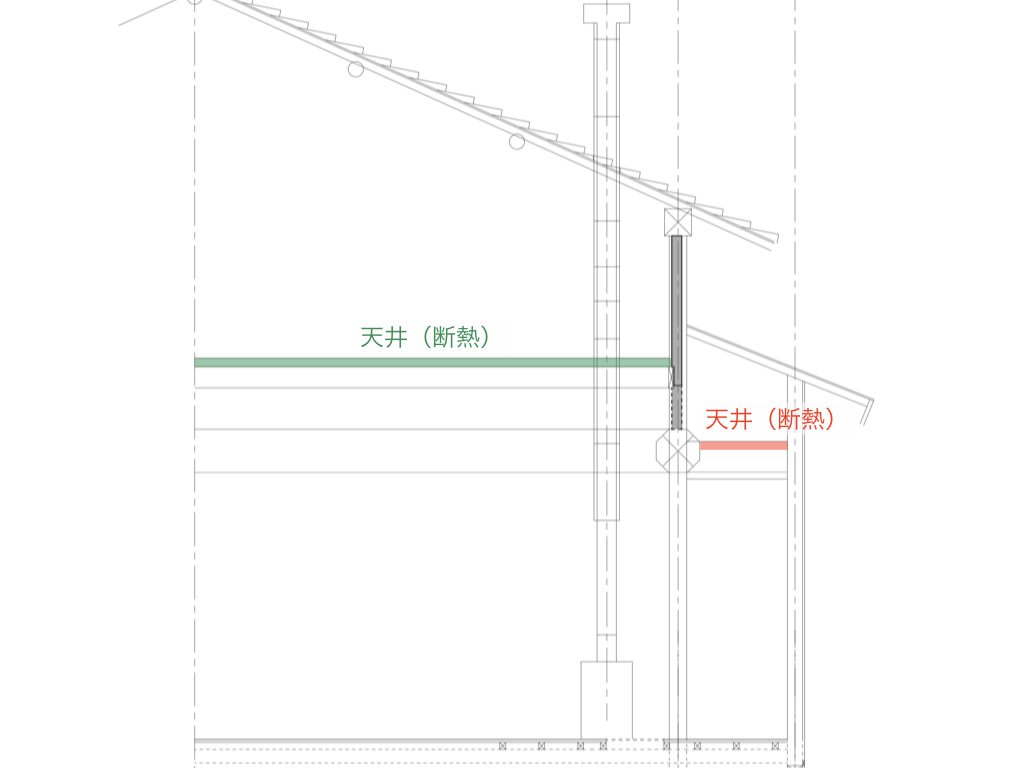

前回、下屋に天井(当面、断熱材のみ)を設けました。

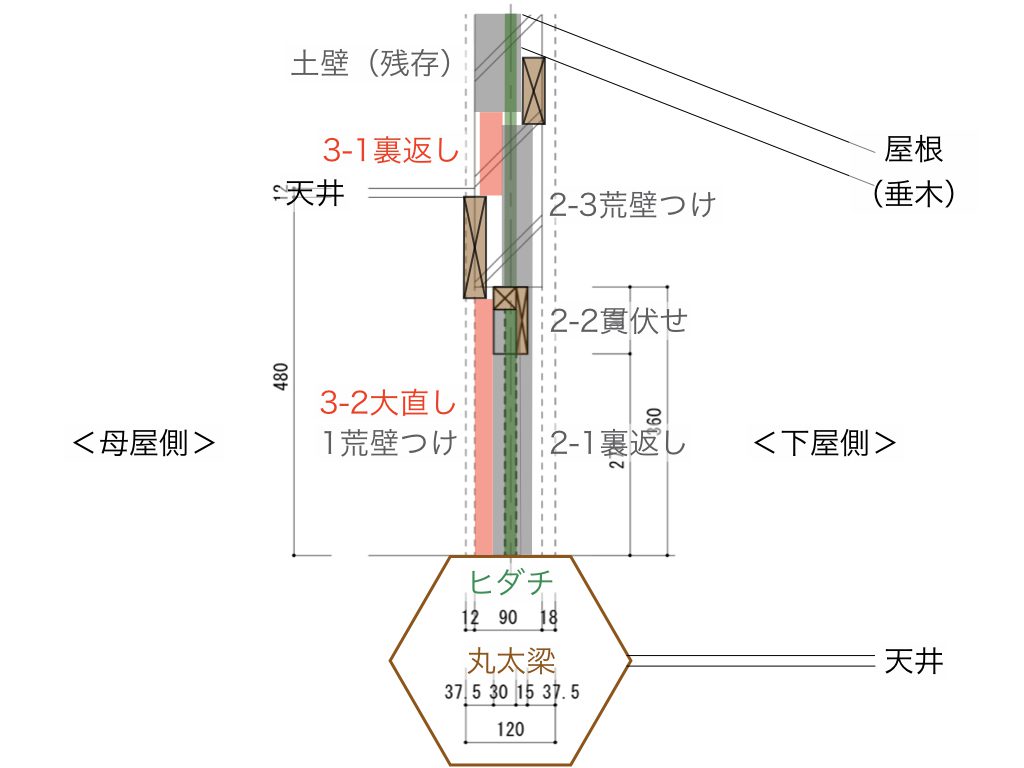

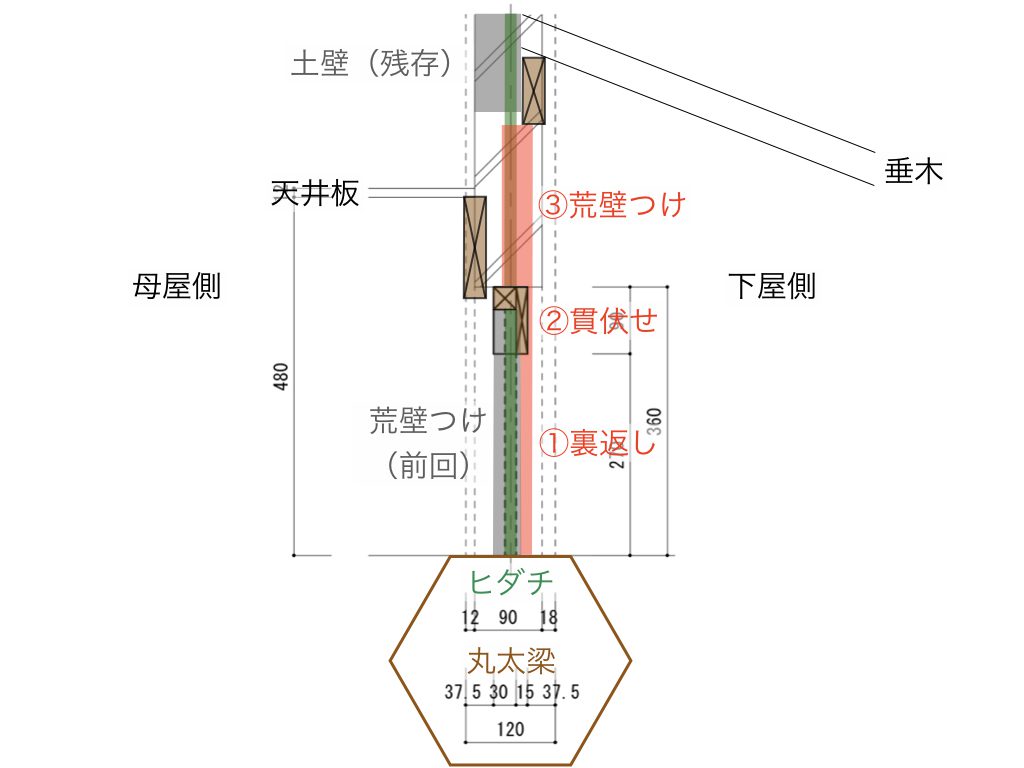

土壁については、下屋側から作業がすべて終了し、下図で「2-1裏返し」「2-2貫伏せ」「2-3荒壁つけ」まで終わった状態になっています。

このうち「2-3荒壁つけ」の反対側(母屋側)について、今回、裏返しを行うことにします(上図で「3-1裏返し」)。

「2-3荒壁つけ」では屋根の受け材(垂木掛け)が支障になって既存の土壁に繋げていないのですが、今回の「3-1裏返し」により既存の壁と一体化できることになります。

この下方(天井下)は前々回に「1荒壁つけ」が終わっていますが、居室内に位置するため最終的には中塗り・上塗りまで行って仕上げる予定です。

その準備として、今回、さらに壁土をつけて平面の精度を高めることにします(上図で「3-2大直し」)。

まずは「3-1裏返し」から。

先週末に反対側(下屋側)から荒壁つけを行いましたが、1週間が経過して下写真の状態にまで乾燥が進んでいます。

先にも書いたとおり現状では既存の壁と繋がっておらず、2cm弱の隙間があります。

この隙間を利用してPF管(可とう電線管)を通しておきます。

3年前の改修工事において、電気ケーブル類は点検が可能なように厨子二階(小屋裏)に配線し直しましたので、ここで壁を貫通させて下屋内の照明器具などに配線するようにしたいと考えています。

裏返しは、前回と同様に行なって完了(下写真は1週間後に撮影したもの)。

この場所は厨子二階(小屋裏)のため荒壁で仕上げて問題ないのですが、既存の壁との接続箇所に不安があったため、大直しを行えるように荒壁の仕上げ面を既存壁のツラから2分程度控えてあります(今のところ、その必要はないようです)。

これでようやく、既存の壁から丸太梁までが土壁で一体化されました。

割れや剥離していたところが修復され、見た目的にも安定感が増しました。

次に「3-2大直し」を行います。

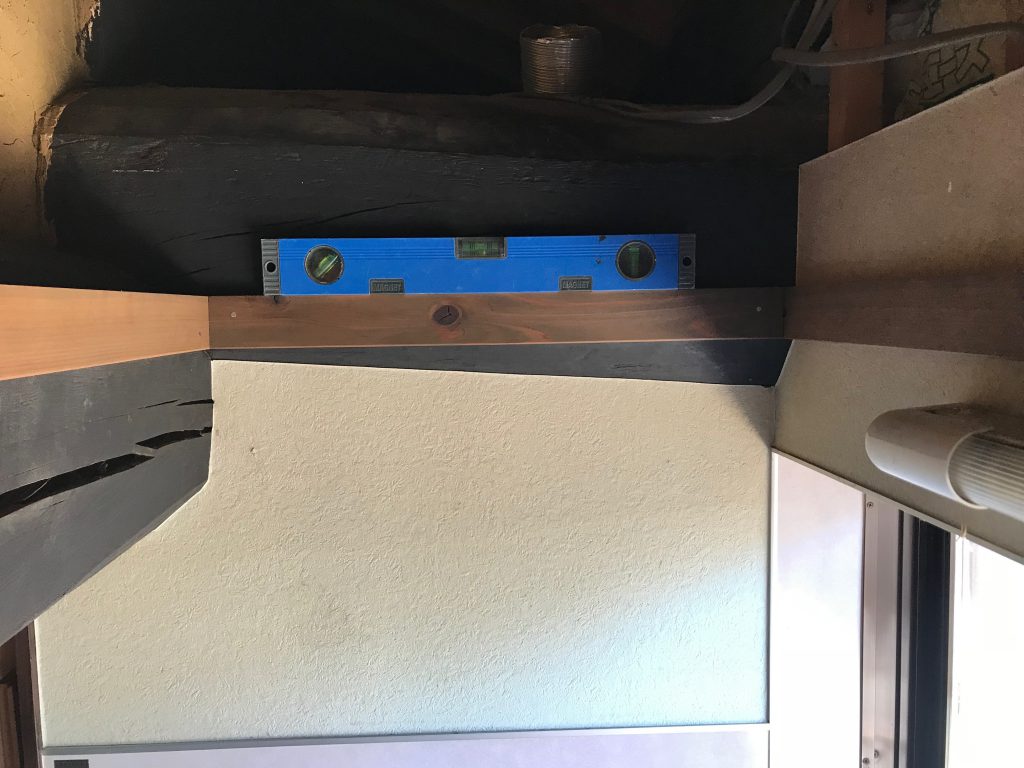

現状は、下写真のとおり「1荒壁つけ」までできています。

さらに壁土をつけて平面の精度を高めることで、今後の中塗り・上塗りに備えるわけです。

このように土壁は荒壁つけ・大直し・中塗り・上塗りのように何回かに分けて施工されますが、これはそれぞれに求められる強度や仕上がりを考慮してのことだと思います。

そして、仕上げに近づくにつれ貧配合(砂の割合大)になっていきますので、今回の大直しにおいても砂を混入することにします。

とは言え、素人ゆえに適当な配合量など分かりませんので直感で1/4(体積比)程度としました。

コテに取ってみると、いわゆる「サクい」状態になっているのが分かります。

サクくなるほど私のような素人には扱いづらくなるのですが、なんとか無事完了(下写真は1週間後に撮影)。

上写真の面については、既存の壁と取り合いがありますので、今後、中塗りをすることを考慮し、既存壁のツラから2分程度控えています。

見た目は別にして、土壁の強度面ではこれで当初の目的を達成しました。

今後の中塗り・上塗りについては、荒壁が完全に乾燥した後になりますが、早くても秋以降の予定です(未定)。